システム 使用した自作の給液装置です。 大塚化学の「ハウス肥料」を使い、「大塚A処方」という、養液栽培では基本的な培養液にしました。 培養液のEC(電気伝導度)は、特に理由はありませんが、最初から最後まで1.0としました。 タイマーでポンプを運転させて給液する方式ですが、極力キュウリの蒸散量に近づけるべく、その日の天気により、出来る範囲でこまめに設定を変えました。 基本的な考えとしては、培養液は許せる範囲で薄く、少なく、です。 |

|

|

トラブルその1 キュウリの根って驚くほどハングリーです! 空中にある点滴ノズルの吐出部分めがけて、細根を盛り上げ、ついにはノズルを呑み込んでしまいました。 中には写真の細いチューブの中にながーく根を侵入させている株も多数ありました。 少な目の給液が原因なのかはわかりませんが、定期的にノズルを差し替え、位置を変えてやる必要がありました。 |

トラブルその2 根によるノズルつまりや、チューブのはずれ、ノズルの精度のばらつき(?)などで給液が十分されず、カラカラに乾いて手であっさり持ち上げられる程軽くなったスラブも多数ありました。 しかしキュウリって強いもので、枯れた株は一株もありませんでした。ジョロで培養液を補ってやればすぐに立ち直ります。植物の生命力は伊達じゃないです。 |

|

|

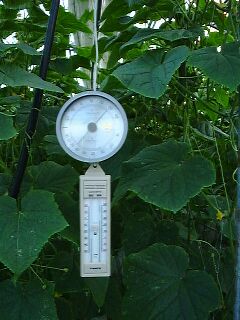

トラブルその3 くびれたような形のキュウリ 収穫開始直後、このような形のキュウリが多くできました。本などで調べると、どうも湿度不足が原因のよう。湿度計を付けて調べてみると、晴れた日の日中は湿度が30〜40%くらいに下がっている! ハウスのサイドビニールの開け方などに気を使い、湿度を60〜70%位に保つようにしたところ、このような形のものはかなり少なくなりました。 |

温度と湿度のチェック 栽培でもっとも大事なことは、やはりこれでしょう。 温・湿度計と最高・最低温度計を株の中にぶら下げました。 キュウリには特に湿度が重要なポイントのようです。低ければまともに獲れず、高ければ病気が出てしまう・・・。 |

|

|

まがりキュウリ ダメキュウリの代名詞のようにいわれるこの現象。 ある説では、それぞれの葉っぱから実に送られてくる光合成物質には特定のパイプラインがあり、そのアンバランスによって曲がりが生じるのだとか。(かなり乱暴に解釈してますが) 早い話が全ての葉っぱが不足なく光を受けていれば曲がりは出にくいっていうこと? 確かにもつれて込み合ってるところや、陰の多い地上付近に曲がったのは多いです。こまめに整枝・誘引をしてやれば防げるのかもしれません。とてもそんなに手が回らないけど。 |