ホンダFit(CBA-GD3)にインプレッサ(GF-GC8)からcarrozzeria楽ナビDRV250とMP3対応CDヘッドユニットZ919を移植した自分用の備忘録です

年式やグレード・装備によっては紹介している内容と異なる事がありますので、参考程度として見て下さい

作成:2005.10.26

更新:2005.11.01

1.事前準備

インプレッサから綺麗に外せないGPSアンテナの下に敷く金属シートと、Uエレメントコネクタを

近所のオートバックスで取り寄せました。

Uエレメントコネクタは市販のエレクトロタップで代用しても大丈夫だとは思いましたが、念のためです(小心者)

ちなみに、金属シートはCZN5453、UエレメントコネクタはCKX1049という部品番号です。

2つで税込み482円ナリ。

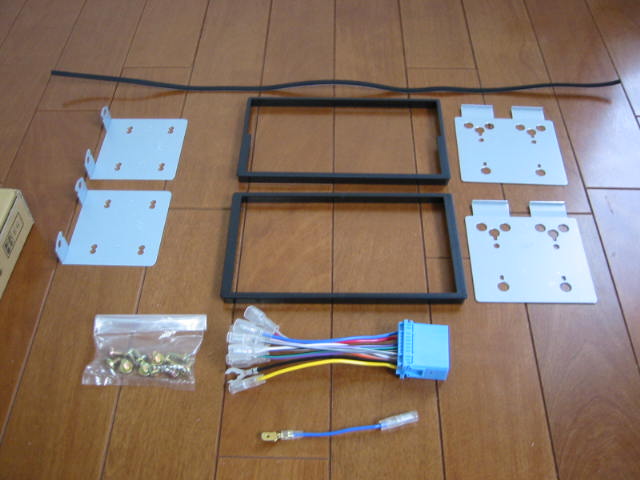

また、ホンダ車に必須の取り付けキットも入手しました。

というか、いい加減キット無しで取り付けできるように改善しようよ、ホンダさん!

文句言ってて解決するわけではないので気を取り直して・・・・

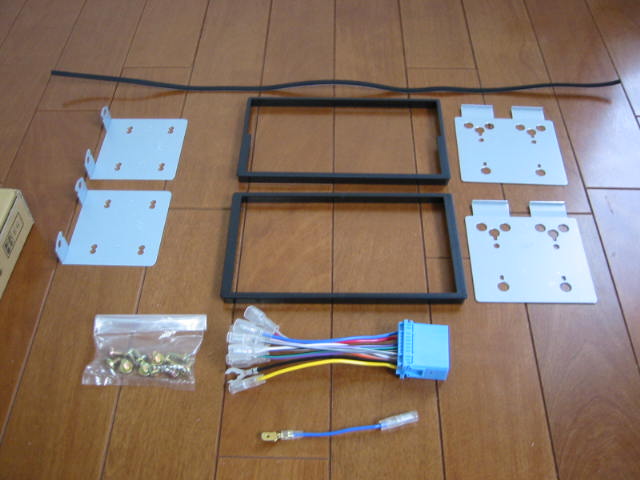

Fitに適合するNITTOのNKK-H57Dです。他社からも同様のキットが出ていますので、お好みでどうぞ。

キットの中身はこんな感じ。写真には写っていませんが、各車ごとの図解説明書も入っています。

Fitの場合、左の金具は使いません。

また今回の取り付けでは2枚あるパネルのうち、上のワイドノーズパネルも不要です。

2.取り付け

さっそく取り付けです。

電装品を触るときは、バッテリーのマイナス端子を外してから作業しましょう!

短絡(ショート)でヒューズが溶けるだけならまだ良いですが、最悪電装品が故障してしまうと高くつきますよ〜

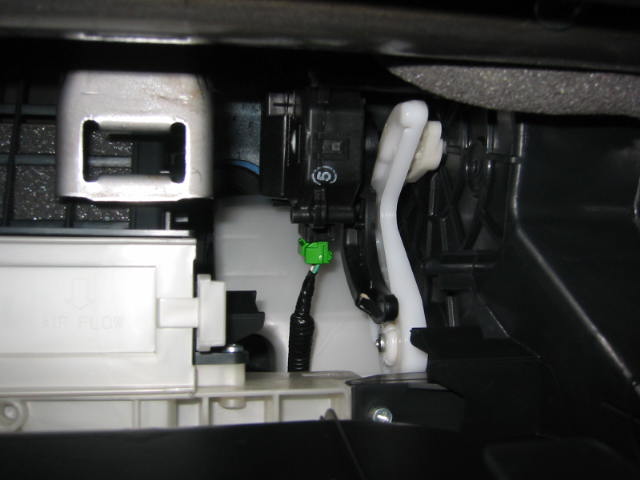

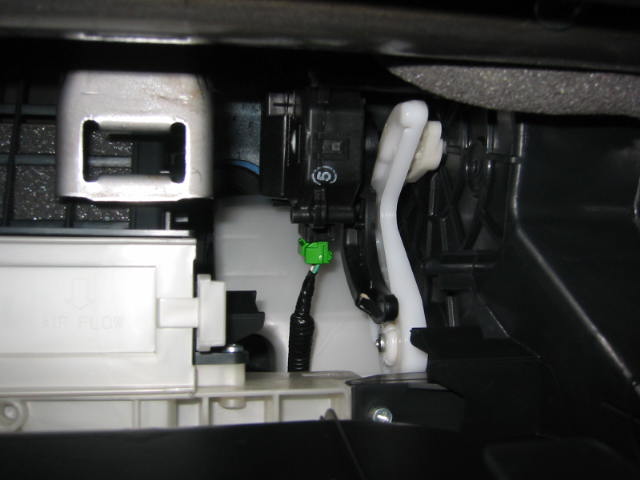

まずハイダウェイユニットを取り付けるため、ロアグローブボックスを外します。

上部にある取っ手(写真中央)を引っ張っれば、簡単に外れます。

オートエアコンの場合はマニュアルエアコンと違い、内外気等のワイヤー類はありません。

あと、SonyCarFittingの説明にある位置(助手席左下のインジェクションユニット)に青/黄の車速線がありませんでした。

型式が違う(私の車:CBA-GD3 Sonyのページ:DBA-GD1)ので仕方ありませんね。

今回はメーターから車速パルスを取りました。

エアコンパネル下部パネルを外します。

マニュアルエアコンと同様、ねじ1本を外して下方向に引っ張って外します。

左右のツメが異様に固く、力も入りにくい構造のため、外す時はかなり苦労しました。

パネルを外すと右側にハーネスがありますので外します。(オートエアコンはこれ1つだけ)

オーディオクラスターを固定しているネジを外します。(写真は左側のものを下から覗き込んだもの)

右側も同様に外します。

ちなみに、ネジの位置は横からみると写真中央の位置です。

ネジを外したらクラスターを下部からバキバキと外していきます。(写真は外し終わったもの)

裏から見るとこんな感じです。

上部のツメ(3箇所)

左側のツメ(2箇所)

右側のツメ(2箇所)

ツメの所についている金具は、クラスターを外している時に外れて落ちてしまう事が多いのでご注意を。

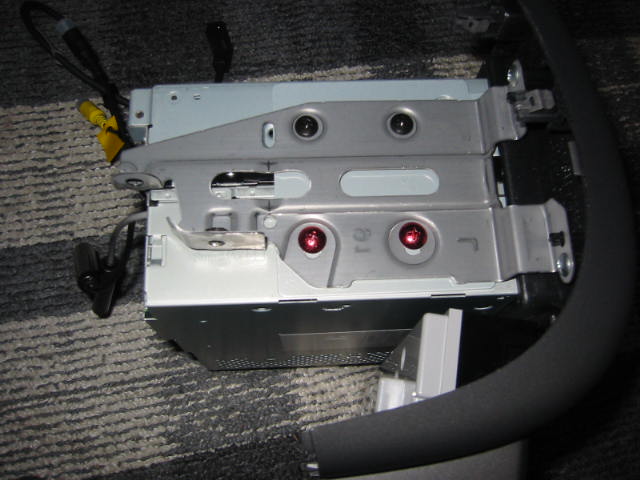

いきなりですが、取り付けキットを使用してクラスターにナビとヘッドユニットを取り付けました。

取り付けキットの説明書を見ながらやれば、誰でも出来る簡単な作業です。

横から見るとこんな感じです。

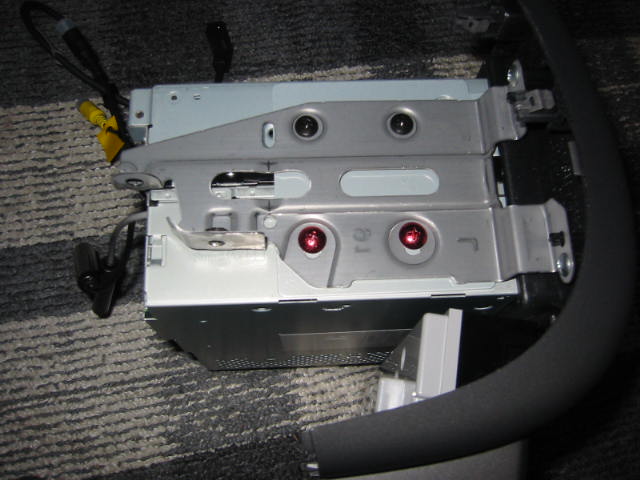

裏から見た図。ヘッドユニットのプリアウト等(RCAピンジャック4本)は使っていないので、

ちょっとでも組み込み後の配線スペースに余裕が出るよう、本体をばらして外しました。

ハイダウェイユニットは前述の通りロアグローブボックスに取り付けました。

マジックテープを利用して固定しています。

ナビ本体とのデータケーブル、GPSアンテナケーブル、アンテナ線はグローブボックスに穴を開けて通しました。

ラジオを聴く習慣が無いので、アンテナは車のマイクロアンテナをナビに直結しました。(延長ケーブル使用)

車でテレビを見る事も無いので、テレビアンテナも繋いでいません。

何とかCDケースを置けるスペースが残りました。

クラスターを元の位置に収めて、外したときと逆の順で復旧すれば完了です。

今回はナビの各種配線のためにメーターを取り外していたので、外す事によって出来る穴から手を突っ込んで

配線を動かしたり出来て作業しやすかったです。

メーター取り外しは5分程度の簡単な作業なので、併せて実施した方が作業性は良いと思います。

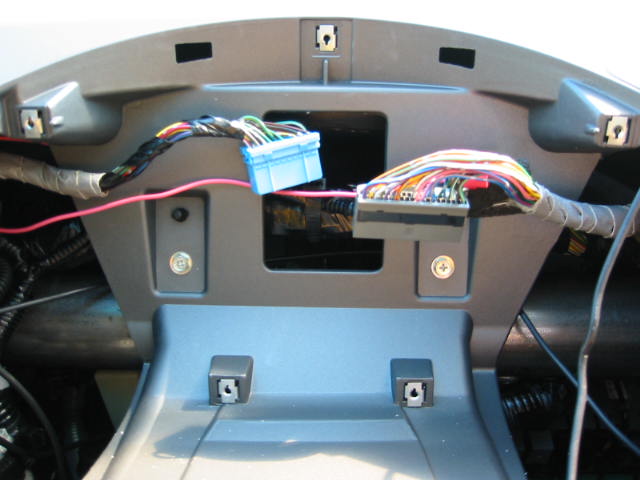

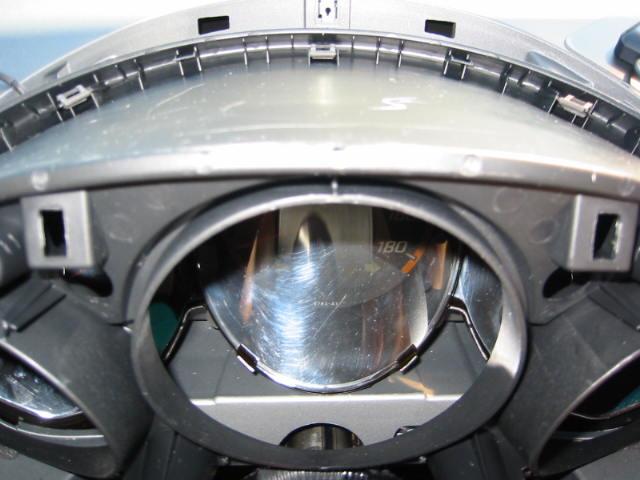

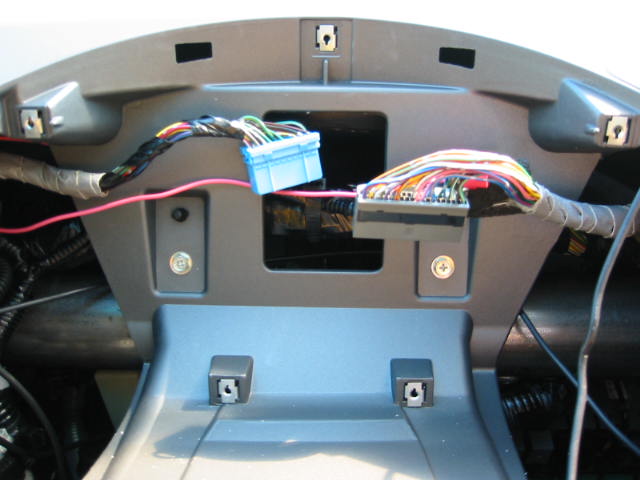

メーターを取り外すと、こんな感じです。

左側のコネクタがメーターの電源関係、右側のコネクタがセンサー関係です。(1.5リッター車自発光メーターの場合)

右側コネクタの向かって奥側右から5番目が車速線です。

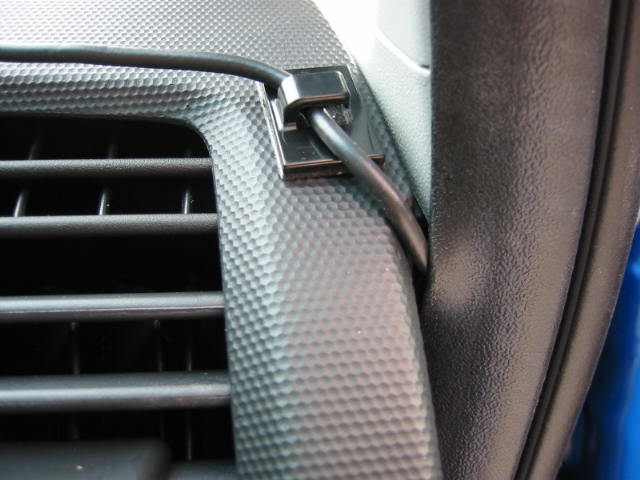

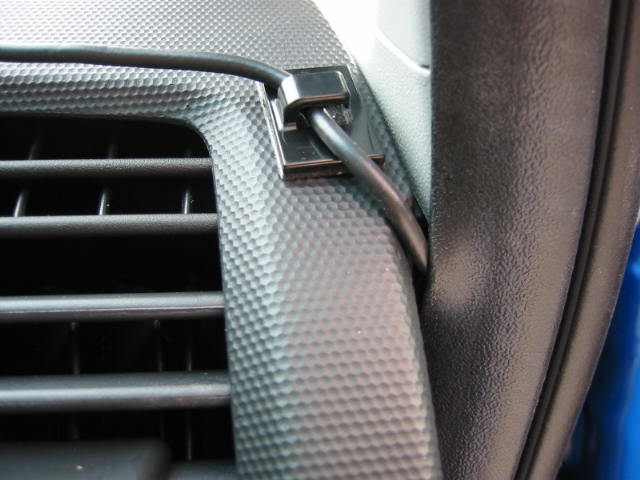

ビーコンです。メーターフードを少し削って引き出しました。(写真右に映っているのがメーターフード)

フードを固定する前に裏側から見た状態です。結構削らないと、コードがペチャンコになってしまします。

フードを固定するとこんな感じになります。

GPSアンテナもフードから引き出そうと思ったんですが、万が一位置を変えたくなったときに融通が利くよう

Aピラー根元から持って来ました。

尚、仮組みの段階でダッシュボード内かメーターフード裏にGPSアンテナを隠蔽しようと試してみましたが、

どちらも受信状態に難があったので、王道のダッシュボード上にしました。

見た目は悪いですね・・・ 後日GPSアンテナもメーターフードから引き出しに変更しました。

ちなみに、メーターフード裏に取り付けるなら、フード下部パーツの上側に付ける事になります。

(写真では撮影のため、フード下部パーツの向きが逆になっています)

ナビのACC線にスイッチをつけるための線です。今スイッチの取り付け位置を思案中です。

現時点ではギボシ部分を直結する事で、ナビの電源が入るようになっています。

電源、パーキングブレーキセンサ、バックランプラインへの接続は簡単なので割愛します。

センターコンソールには、シガーソケットの横にスマートカードキーのセンサーもくっついています。

シガーソケット、スマートカードキーのセンサー両方にコネクタが刺さっていますので、

2つとも抜いてからでないと外せません。(危うく引きちぎりそうになりました)

スマートカードキーユーザーは注意が必要です。

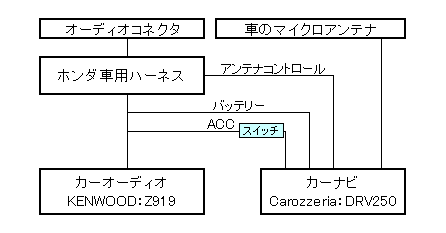

3.ナビの電源を切れるようにしよう

取り付けの最後にあった赤線2本ですが、ナビの電源を任意に切れるようACCに中間スイッチを設けました。

必要無い時は切っておけば、ナビの動作音もしませんし無駄な電気を消費しなくて済みます。

色々な掲示板でも、楽ナビのファン音はうるさいと評判ですしね。

配線自体はとても簡単です。ナビのACCラインをカットし、中間スイッチを経由するようにするだけ。

現在スイッチをどこに設置するか思案中です。

運転席右側のミラー関係スイッチ横のコインホルダーに取り付けようかな・・・

2005.11.01追記

コインホルダーを外してみましたが、引っかかり部分の形状がちょっと特殊で、加工が面倒そうなので

スイッチは別の場所に設置する事にしました。

運転席下部の目立たない位置という事で、ヒューズボックスカバーに取り付けることに決めました。

会社帰りに寄ったイエローハットで、エーモンのプッシュON-OFFスイッチを購入。

カバーを外し、穴を開けて固定しました。

ピンボケしていますが、裏から見るとこんな感じです。

ACCラインを加工したリード線の引き回しを変え、ヒューズボックス裏に持ってきてギボシを繋ぎます。

念のためコード類を絶縁テープで巻き、タイラップで配線を処理後カバーを元に戻して完成です。

自己満足ながら、いい感じに納まりました。

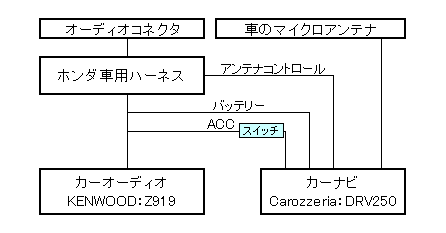

配線図を簡単に示すとこんな感じで、ナビに入るACCラインにスイッチを1つ挟むだけです

ACCラインへの通電=ナビの電源オンなので、スイッチオフでACCラインをオフにしておけば

エンジンが掛かっていてもナビは設定等をメモリーする少々の電力しか消費しなくて済みます

(通常ならモニターを格納していてもACCに通電すると電源が入り、自車位置の測位等が行われますし

背面ファンが回って五月蝿いですから)

4.取り付けが終わって・・・

今回の取り付けで最も苦労したのは、エアコン下部パネルの取り外しでした。

取り付け状態のオーディオ後部に殆ど隙間が無く、ケーブルをどう収めるかも結構悩みましたね。

それ以外では、ナビ・ヘッドユニットのアースを固定するためのネジがオーディースペース付近に見当たらなかった事です。

クラスターを支える部分に適当なサイズの穴が開いていたので、そこにM5のボルトを通して、ワッシャでアース線を固定し、ボディに落としました。