インプレッサ WRX typeRA Limited(GF-GC8)にcarrozzeria楽ナビDRV-250を取り付けた自分用の備忘録です

参考になれば幸いです

作成:2004.06.04

1.序章(笑)

まずは視線移動を極力減らすために視認性の良いダッシュボード付近にナビを取り付けたいと考えました。

しかし、常時使用しないナビのためにダッシュボードを占領されたくありません(自己中)

また、ネットで調べたところ取り外しできるポータブルタイプは精度がいまいちとの事。

よってインパネアッパーケースなるものを購入し、インダッシュタイプのナビを取り付ける事としました。

2.ナビ決定

10万円近辺で新品購入可能な1DINタイプのインダッシュナビは以下の通り。(他メーカーでもありますが・・・)

・carrozzria DRV-250(楽ナビ)

・Panasonic CN-DV250D(Strada)

・KENWOOD HDX-710

HDX-710はHDDナビであり、故障や地図の更新に一抹の不安があったので却下。

後の2機種の評価をインターネットdeナビ男くんで見た所Stradaの方がお勧めらしいが、価格.comでは

Stradaの方がかなり高値となっていたため断念。

最終的にcarrozzeriaの楽ナビ(DRV-250)にしました。

3.購入

ナビは自分で取り付けた事が無かったが、今回自分でやってみる事にしました。よって購入は通販です。

価格.comで安値且つネットでの評価が高いヤマフジ産業に注文。

5/31深夜注文 → 振込み依頼メール到着が6/1午前中 → 午前中に振込み完了

→ 午後には出荷完了メール到着→ 6/2午前中に商品到着(笑)

早すぎて車の準備のほうが間に合わず・・・

車のほうはスバル純正インパネアッパーケース(型番:H0017FC900OE)をサービスに発注し、取り付けて貰いました。

こんなのです

4.取り付け

さっそく取り付けです。

電装品を触るときは、基本的にバッテリーのマイナス端子を外してから作業しましょう!

電装品の短絡故障、エアバッグ暴発等、悲惨な事態を回避できます

まずは素人取り付けの最難関と思われる車速センサからいきます。

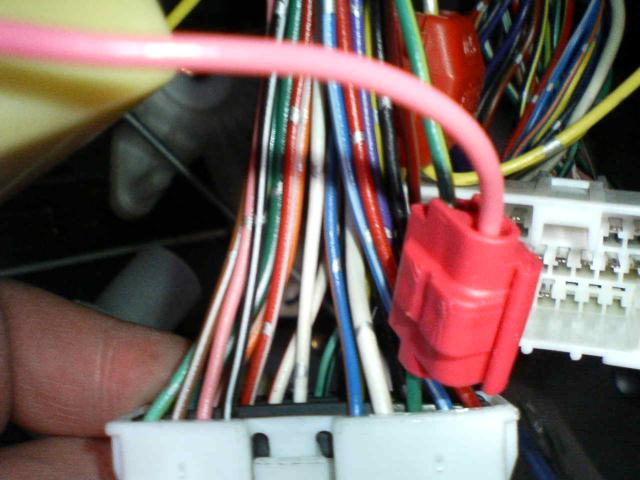

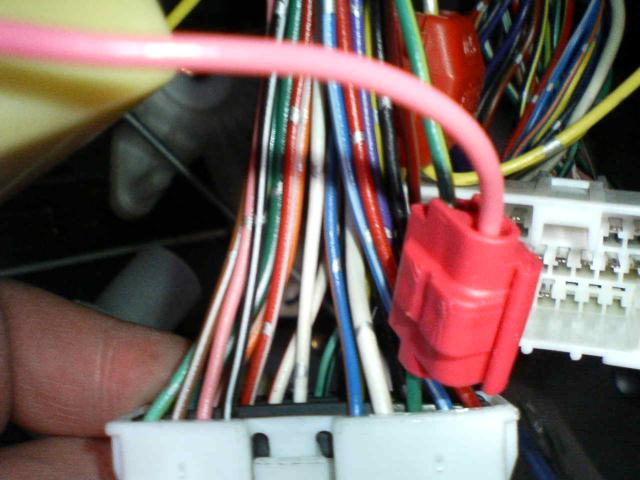

ハンドル下のカバーを外し、ハンドル左下の36ピンハーネスにある緑/黄の車速パルスラインに

同梱のUエレメントコネクタを用いて結線します。(これ以外では結線するなと説明書に警告があります)

ハンドル下のカバーを外した図(フットレストに被って見える赤いリード線は後述)

コネクタを車速パルスラインに繋いだ図

コネクタはハンドル直下に同じようなサイズの物がありますが、向かって左側が正解です。

ハンドル直下のコネクタを外すとウィンカー等が点かなくなるので外したまま走行しないように。

オーディオ取り付けスペースです 下の黄色いシールが貼られたBOXはエアバッグのコントロールユニットです

ケーブルはエアコンダクトの後ろを通して、オーディオスペース裏から各結線場所へ分けました

奥に束ねてあるピンク色のリード線が一つ上の写真で繋いだ車速センサのラインです。

インパネアッパーケースに本体を設置した図

本体上の左側はIPコネクタ、右側はETCユニット接続用のコネクタです

後は電源、ACC、パーキングブレーキセンサ、バックランプラインへの接続は簡単なので割愛(おぃ)

ハイダウェイユニットの取り付けは更に簡単なので同じく割愛(誰でも判るでしょう)

5.小細工

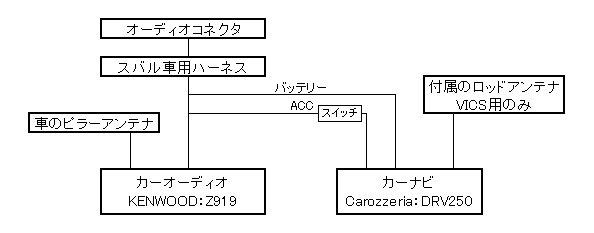

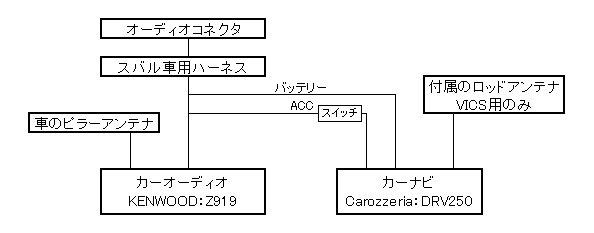

ハンドル下の写真で怪しげな赤の線が2本ありましたが、ACCに中間スイッチを設けました。

これで必要無い時はナビを沈黙させられます(笑)

電源ラインに設ける選択肢もあり、その方がより節電出来るのですが、毎回初期化されてしまうのは煩わしいので・・・

配線は簡単です。ナビのACCラインをカットし、中間スイッチを経由するようにするだけ。

配線自体は圧着端子を用いて5分で終了。

オートバックスで1,000円強で購入したスイッチを運転席右側のフォグランプスイッチ横に取り付けました。

スイッチを運転席側から見た感じ

サイズ合わせはかなり適当です。っていうかニッパーでカットしただけ(笑)

裏は表以上に適当ですが、写真で見るとホントに酷いですね・・・

まあ、見えないから良いとしましょう(爆)

配線図を簡単に示すとこんな感じで、ナビに入るACCラインにスイッチを1つ挟むだけです

ACCラインへの通電=ナビの電源オンなので、スイッチオフでACCラインをオフにしておけば

エンジンが掛かっていてもナビは設定等をメモリーする少々の電力しか消費しなくて済みます

(通常ならモニターを格納していてもACCに通電すると電源が入り、自車位置の測位等が行われますし

背面ファンも回りますからそれなりの電力を消費しているはずです)

6.完了

車のピラーアンテナはKENWOODのZ919に繋いだままにし、ナビ付属のアンテナ(FM用の右側のみ)を

後部ダッシュボード上に置いてハイダウェイユニットに接続してVICS/FM多重を取りました。

ハイダウェイユニットは水平角がきついと設置してはダメらしいので、ダッシュボード下は諦めて助手席下へ固定しました。

VICS用アンテナを後ろからから見た感じ。本当に置いたただけ(笑)

車内に置いただけで受信できるかどうか不安でしたが、画面を見る限り受信している様子。TVは見ないのでこれで十分です。

完成写真です。ナビ本体横に見えるねじは、GPS・ビーコンの位置が確定できたら隠します。

GPSアンテナ・ビーコン設置位置

今のところこの位置で問題なく受信出来ています

後から知ったのですが、ダッシュボード内にGPSアンテナを設置できたらしい・・・

次回チャレンジしてみたいと思います

7.使用感

試しにFMトランスミッタ経由でZ919から楽ナビで再生したDVD-Videoの音声を聞いてみましたが

ナビの音声出力レベルを+6にしても音量が小さい・・・

所詮強度の低いFM波ですからこんなものでしょうね。

様々な掲示板で書かれているように、音楽ソースは聴く気になれないレベルでした。

どうでも良い事ですが今回の写真は5項まで携帯(P900i)のカメラで撮りました。

6項以降のデジカメ(IXY200a)程ではありませんが、HPの素材としてならまあまあ使ますね。