ハーバート・クエイン作品の検討

ハーバート・クエインがロスコモンで亡くなった。確認した所『Times』の文芸付録が死亡欄のコラム半分を割いただけで、賛辞の形容の補いに (或いは誠実なたしなめでも) 副詞すら使っていなかったが驚くことではない。『Spectator』の同号は、どうやらそれほど手短ではなく多分真摯な物であったが、クエインの第一作『迷宮の神』をアガサ・クリスティーと、他の何作かをガートルード・スタインと比較している。このような回想を本質的と考える者はいないし、故人の喜ぶ所ではないだろう。さらにいえば、自らを天才と考えた事は一度もなかった。文学談義に花咲く逍遥学派の夜、出版と苦闘した人間が変わらずテスト氏やサミュエル・ジョンソン博士を気取ったりする時も...。作品の実験的性質は全く明確に自覚していた。従って賞賛は恐らく新奇さと簡潔な実直さから来るのであって、情熱的な力強さによるものではない。「わたしはカウリーの頌歌の如きものです」と1939年6月のロングフォードからの手紙に書いている。「属する所は芸術ではなく、ただ芸術史の上に」彼に於いて歴史より低い分野は無かった。

ハーバート・クエインの謙遜を繰り返した。当然だが、謙遜で思想が尽きる事はない。フローベールとヘンリー・ジェイムス以来我々の習慣では芸術作品はそうそう現れず骨を折った結果と考えられるようになっている。16世紀 (『パルナソ山への旅』を思い起こしたい。またシェイクスピアの運命を思い起こしたい) そのような悲観にくれた見解は共有されてはいなかった。ハーバート・クエインもそうだ。彼の見解は、優れた文学は非常にありふれたもので、そこに達していない街の会話はほとんどないというものだった。また美的な事物は何か驚きの要素を欠く事ができず、記憶に驚く事は困難とも見ていた。残念そうに裏表のない笑みを浮かべ、過去の書物に関する「卑屈で執拗な会話」を見ていた。彼の曖昧な理論が正しいのかは知らない。ただ彼の本が驚きを狙い過ぎているとは分かる。

残念な事に、ある夫人に初の出版作を貸したまま戻ってきていない。既に述べた、推理小説の一種になる『迷宮の神』であるが、出版者がそれを販売しようとしたのが1933年の十一月の終わり頃ということは付け加えられよう。十二月の初めに、『シャム双生児の謎』による愉快かつ困難な退行現象がロンドンとニューヨークを襲った。私としてはこの破滅的な同時発生故に我らが友人の小説は失敗したのだ、と考えたい所だ。また (まったく正直にありたいので) 手際の悪さや海の描写などに見られる切れの悪い空虚さや冷たさも挙げておく。七年を経て、私には出来事の細部を補うのが不可能である。筋書きは以下、私の忘れっぽさで貧弱になったまま (純粋になったまま) のものだ。冒頭に不可解な殺人が、半ばに長い議論が、最後に解決がある。謎が解けて、長い回想の段落があるのだがそこにこんな言葉がある「二人のチェス指しの出会いは偶然だったと皆が信じていた」この言葉は解決が誤っているのだと解するにやぶさかでない。読者は気掛かりになって、当該の章を見直し別の解決を発見し真実と知る。この風変わりな本の読者は探偵よりも洞察力で勝るのである。

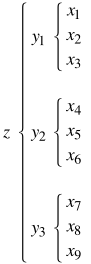

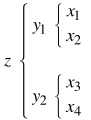

さらに異端的な逆行、派生する小説『April March』の第三部(にして唯一の部)がでたのが1936年のことだ。この小説を判断するにあたり、それが一種の遊戯であるとの発見を拒むものはいない。作者がそれ以外のものと見る事がけっしてなかった点も記すに当たろう。「私はこの作品に対して(と語るのを聞いた)あらゆる遊戯の本質的特徴を要求しています。すなわちシンメトリ、恣意的な法則性、単調さです」題名も洒落ている。意味は『四月の三月』ではなく文字通りの『四月三月』である。人によってはダンの理論の影響を感じるかも知れない。クエインのプロローグはブラッドレイの逆世界を連想させるようなところがある。死が誕生に先んじ、傷痕が怪我に、怪我が打撃にといったような。(『仮象と実在』1897, 215頁)1。『April March』の提示する世界は逆行しているのではないが、その記述形式がそうなのである。逆行、派生すると既に述べた。作品は13の章からなる。序章で見知らぬ二人のプラットホームでの曖昧な対話が語られる。二章めは序章の前日の出来事が語られる。三章めでは、やはり逆行しているのだが、序章の別の可能性である前日の出来事が語られ、四章もまた別のものとなる。これら三つの前日(厳密に排他である)はそれぞれ三つの前日に派生し、さらに性質が大きく異なっていく。作品はこうして全部で九つの小説を構成する。それぞれの小説は3章立てである。(序章は当然ながら全てに共通である) それらの小説の内、一つは象徴的であり、一つは超自然的であり、一つは推理小説的であり、一つは心理小説的であり、一つは共産的であり、一つは反共的であり、といったぐあいである。おそらく図式が構造理解の助けになろう。

この構造についてはショーペンハウアがカントの12規範について言明したことが繰り返せる。全てをシンメトリへの情熱の牲としているのだ。予想できる通り、9話の一部はクエインらしくない。最も優れているのは独創的発想のx4ではなく、幻想的な性質のx9である。他のものは活気に欠ける冗談や無駄な擬細性がわざとらしい。時系列順 (例えば x3,y1,z) に読むのは奇妙な書物独特の趣を失うだろう。二つの話 (x7,x8) は個々の価値を欠き、並置が効果を与えている。『April March』が出版された時の事を思い出さずにはおれない。クエインは三分の法則を後悔しており、模倣者が二分を選ぶだろう事、

そしてデミウルゴスや神は無限を、無限の物語、限りない派生を選ぶだろう事を予言していた。

懐古的でもあるが、非常に異質なのが二幕の英雄劇『秘密の鏡』である。ここまでで寸評してきた作品では、形式的な複雑さが作者のイマジネーションを損ねていたが、ここでは彼の革新性が解放されている。第一幕(とても長い)はC.I.E.のトウレル将軍のメルトン・モウブレイ近くの別荘で起こる。筋書きの見えざる中心人物はウルリカ・トウレル嬢、将軍の長女である。挿入される会話などからみて、女傑で尊大、普段教養に触れているのか疑わしい。新聞がラトランド公爵との婚約を伝え、そして婚約を否定する。彼女は一人の劇作家ウィルフレド・チャールズに崇拝されている。一度何となくキスをした事があるのだ。登場人物は莫大な財産と古い血筋を持っている。その為、激しさがあっても高潔だ。会話はブルワー・リットンの全くの無駄話とワイルドやフィリップ・ゲダラ氏のエピグラムの間でぐらついて見える。小夜鳴き鳥の宵、テラスでの秘密の決闘。(ほとんど気がつかないが、興味深い矛盾点、みだらな詳細部もある)。第一幕の登場人物は第二幕では別の名で再登場する。『劇作家』ウィルフレド・チャールズはリヴァプールの仲買人で、本当の名はジョン・ウィリアム・キグレイである。トウレル嬢は実在している。キグレイは彼女に会った事がなく、『Tatler』や『Sketch』などの雑誌に乗ったポートレートを病的に収集している。キグレイこそ第一幕の作者である。真実でない、というより在りそうもない『別荘』は彼の住んでいるユダヤ系アイルランド人の下宿で、彼の手で描き換えられ持ち上げられているのだ...。幕同士の筋書きは並走しているが、二幕目は全体が恐ろしいほど軽く、全くのなおざり、肩透かしとなる。秘密の鏡が初演された時、批評家はフロイトやジュリアン・グリーンの名を出した。前者への言及は全く不当な事に思える。

『秘密の鏡』はフロイト流の喜劇との評判が広まった。この好意的な(そして間違った)解釈が大成功を決定したのだった。あいにく、クエインは40歳に達していた。逆境に馴染んでいた為に気持ちよくやり方を変える事ができなかったのである。雪辱が決意された。1939年の暮に発表された『提示』、恐らく全作品の中で最も独創的であり、また恐らくはほとんど賞賛される事のない密やかなものである。クエインはよく読者は既に絶滅した種だといった。「作家でないような」(と論じて言った)「ヨーロッパ人などいないのだ。潜在的な形にせよ、現実にそうにせよ」。文学が提供できる様々な幸福の内、最も大きなものは創造そのものであるとも断言した。なるほど皆が皆そうした幸福には与れないし、ほとんどがその似姿で満足しなければならない。そうした『不完全な作家達』、人呼んで群衆の為、クエインは『提示』の八篇を執筆したのである。その一つ一つが優れた筋書きを予想させ、或いは保証しているが、故意に途中で放棄されている。あるもの(最良ではない)は二つの筋書きを暗示している。読者はうぬぼれに惑わされて、それを自ら創案したのだと信じてしまう。三番目の『昨日の薔薇』より、私も『円環の廃墟』を引き出すという無邪気を犯し、この『分かれゆく小道の庭苑』という書物の物語の一篇とした。

[1] 哀れなるハーバート・クエインの学識、哀れなる1897年版215頁。プラトンの『政治家』の対話者が既に類似の逆行を記述していた。その天体の子ら、原住民は宇宙の逆回転の影響にさらされ、老年から壮年へ、壮年から幼年へ、幼年から消滅と無へと通過していく。テオ・ポンパスもまた『フィリッピクス』である北方の果実が口にした者に同じ逆行過程をもたらす事に触れている。より興味深いのは時の逆行を想像する事だ。その状態では未来を思い出せるが過去は知らないか、微かに予感するだけである。参照. 『地獄篇』第十篇、97-102行にて、予言的幻視と老眼を比較している。