パピルス(papyrus)は、ナイル河の水辺の湿地帯に生えるカヤツリ草科の植物です。

パピルス(papyrus)は、ナイル河の水辺の湿地帯に生えるカヤツリ草科の植物です。

一般には「paper」の語源として知られているように、古代エジプトでは5000年以上も前から、

「パピルス紙」と呼ばれる紙の材料とされました。

さらに古代エジプトでは、船や家の材料から食用にまで使われた大変重要な植物でした。

古代エジプトではナイルの河辺のいたるところで見られ、大きなものは高さ5〜6メートルにもなった

そうですが、現代では自然のものはほとんど見られません。

土産物のパピルス紙を作るための材料として人為的に栽培が行なわれているそうですが、

古代のような大きなものには成長せず、せいぜい2〜3メートルだそうです。

パピルスといえば、エジプトですが、実は現在、日本でも

パピルスを栽培しているところがあります。

私の住んでいる三重県でもパピルスの栽培に取り組んでいるところがあることを最近知りました。

三重県でも最北の員弁郡藤原町の藤原中学校です。

ここでは、水質を浄化すると言われるパピルスを使って、生活排水の浄化実験を行っているそうです。

パピルスを植えたプラントに学校で出た生活排水を流して、その浄化作用を調べているのです。

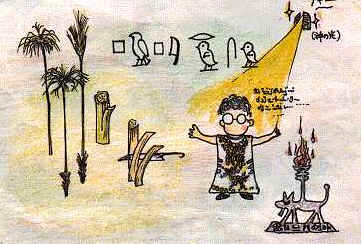

(実験プラントのパピルス)

(実験プラントのパピルス)

また、パピルス利用の一環として、家庭科の授業の中でパピルス紙作りにも取り組んでいます。

そこで、次に古代エジプトにおけるパピルス紙の作り方と藤原中学校で行っているパピルス紙の

作り方を紹介しましょう。

【古代エジプトにおけるパピルス紙の作り方】

①茎を短く切断し、外皮をむく。

②内部の髄を縦に薄く削いで短冊にする。

③短冊になったパピルスを平らな石の上に十文字に重ね、その上に布を置いて木槌で1〜2時間たたく。

④さらに圧力をかけながら乾かす。

⑤乾燥したらすべすべした石で表面をこすって磨き上げる。

【藤原中学校のパピルス紙の作り方】

基本的な作業の流れは、上の古代エジプトで行われていた方法と共通ですが、

それぞれの工程では、現代風にアレンジされています。

《工程1》パピルスの茎の皮をむく。

パピルスの茎は断面が三角形をしています。そのそれぞれの面の茎の表皮を包丁で薄くむく。

(古代エジプトでパピルスが重要視されたのはこの断面の形も関係しているらしい。

三角形は、すなわちピラミッドの形である。)

《工程2》髄をスライスする。

皮をむくと、白い髄の部分が現れます。この髄の部分を薄くスライスします。厚さは2ミリくらい。

《工程3》スライス片を薄くのばす。

スライスしたパピルスの髄片を麺棒を使ってさらに薄くのばします。

《工程4》水にさらす。

薄くのばしたパピルス片を水にさらします。(約2〜3週間。やわらかくなるまで。)

2〜3週間ほどすると、やわらかくなり、色も茶色く変色してきます。

《工程5》パピルス片を縦横に並べる

水にさらしてやわらかくなったパピルス片を縦横に並べます。

《工程6》圧をかける。

縦横に並べたパピルスを間に紙や新聞紙をはさんで、何枚か重ねて万力で圧をかけ、乾燥させます。

(約2〜3週間。乾燥するまで。)

2〜3週間して乾燥したら完成。

〝取材協力:藤原町立藤原中学校 藤本直子先生(家庭科)〟

※この方法は、1998年冬に、私が藤原中学校に取材して、聞かせていただいた内容をもとに、おおまかに再構成したものです。

内容については、取材に協力していただいた藤原中学校の先生からうかがったことのみを記載してあります。

実際にパピルス紙を作るにあたっては、もっと細かな点でいろいろとノウハウがあるようです。

【完成品】

.jpg)