俧俹俽偵偮偄偰

乮尰嵼偼抧恾昞帵偺GPS偑摉偨傝慜偵側傝丄埲壓偺撪梕偼屆偔側傝傑偟偨丅愄偺帠偲偟偰偍撉傒偔偩偝偄丂2017擭捛婰乯

丂GPS偼暷崙偺孯帠塹惎傪棙梡偟偰丄帺暘偺尰嵼埵抲傪攃埇偡傞摴嬶偱偡丅尨棟偼幵偺僇乕僫價偲摨偠傕偺偱偡丅偟偐偟丄僇乕僫價偺傛偆偵徻偟偄抧恾偼昞帵偝傟側偄偺偱惓妋側尰嵼埵抲傪抦傞偵偼埲壓偺傕偺偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂

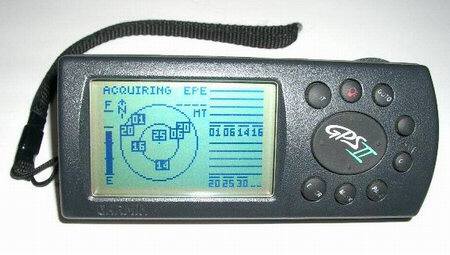

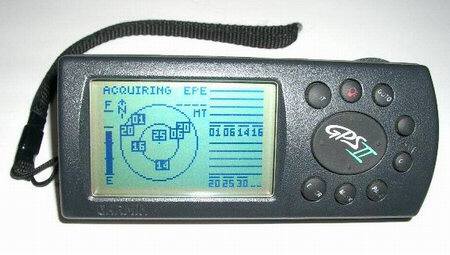

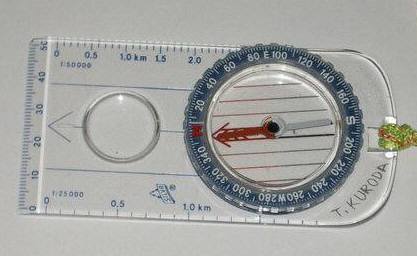

丂幨恀偼巹偺巊偭偰偄傞俧俙俼俵俬俶幮偺俧俹俽嘦丅傾儞僥僫偼鉃懱偲暘棧壜擻丅尰嵼偼傾儞僥僫撪憼婡庬偑杦偳丅扨嶰揹抮巐杮巊梡丅楢懕巊梡偡傞偲丄偡偖揹抮偑尭傞偺偱尰嵼廩揹幃偺揹抮傪孞傝曉偟巊偭偰偄傞丅

丂塹惎傪俁屄埲忋懆偊傞偲帺摦揑偵堒搙宱搙傪昞帵偡傞夋柺偵愗傝懼傢傞丅係屄埲忋曔懆偡傞偲崅搙偑昞帵偝傟傞偲偲傕偵丄杮棃偺惛搙偑摼傜傟傞丅

丂

丂

丂

丂

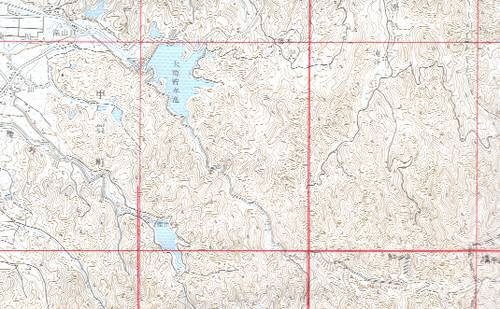

丂俀俆侽侽侽暘偺侾抧宍恾偵偼偁傜偐偠傔堦暘偛偲偵慄傪婰擖偟偰偍偔丅抧恾偺榞偵栚報偑晅偄偰偄傞偺偱丄偦傟傪掕婯偱寢傇丅

丂偄傑傑偱偼擔杮應抧宯乮俿俷俲倄俷乯偩偭偨偑丄悽奅應抧宯乮倂俧俽俉係乯偵愗傝懼傢傝偮偮偁傞丅俀侽侽係擭尰嵼偱偼暪婰偝傟偰偄傞偑丄傗偑偰悽奅應抧宯偵摑堦偝傟傞偩傠偆丅屆偄抧恾偱傕俧俹俽偺應抧宯傪俿俷俲倄俷偵偟偰偍偗偽巊偊傞丅

丂

丂

丂

丂

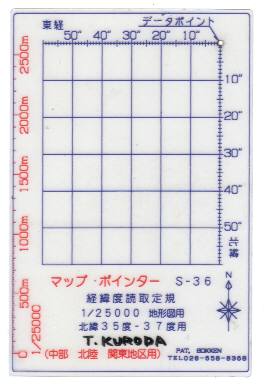

丂偙傟偑儅僢僾億僀儞僞乕丅堒搙偵傛偭偰娫妘偑堘偆偺偱丄抧堟偵揔崌偟偨傕偺傪慖傇丅楅幁偱偼俽亅俁俇偑揔崌偡傞丅

丂

丂俧俹俽偺僨傿僗僾儗僀偵昞帵偝傟偨乽搙乿埲壓偺乽暘丄昩乿偺悢帤傪撉傒庢偭偰抧恾偺愒慄偵偁偰偑偆丅偡傞偲塃忋偺妏偑尰嵼抧偲側傞丅墧昅偺愭偱儅乕僉儞僌偱偒傞傛偆偵娵偄彫偝側寠偑奐偄偰偄傞丅偙偺嶌嬈偼寢峔柺搢偱丄錗偺懡偄尰応偱偼嬯楯偡傞丅崅壙偩偑僨傿僗僾儗僀忋偵俀俆侽侽侽恾傪僟僂儞儘乕僪偟偰昞帵偱偒傞婡庬傕偁傞丅偦偺応崌柺搢側嶌嬈偼昁梫側偔丄尰嵼埵抲偼堦栚椖慠偱偁傞丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂俧俹俽偑偁偭偰傕傗偼傝僐儞僷僗偼昁梫丅俧俹俽偵帵偝傟偨栚揑抧傊偺妏搙乮惣曃傕擖椡偱偒傞乯偼僐儞僷僗偱尒傞乮晛捠偺俧俹俽偱偼曽妏偼堏摦偟偰偄側偗傟偽帵偝傟側偄乯丅

丂揹巕僐儞僷僗撪憼婡庬偱傕儕儞僌晅偒僐儞僷僗偺傎偆偑惛搙偑傛偄丅揹抮偑梫傜偢丄偄偮偱傕壗張偱傕栶偵棫偮僐儞僷僗偺巊偄曽偼廗弉偟偰偍偔偙偲偑娞梫丅

丂

丂

丂

丂僷僜僐儞偲楢摦偝偣傞応崌丄捠怣働乕僽儖乮塃乯偑昁梫偲側傞丅働乕僽儖偺抂巕偼婡庬偵傛偭偰堘偆偺偱丄庢愢偵廬偭偰弨旛偡傞丅俧俹俽嘦偺応崌俧俹俽懁偼係俹偺娵偄抂巕丄僷僜僐儞懁偼俼俽亅俀俁俀俠偱偁傞丅倀俽俛偟偐側偄応崌丄傾僟僾僞乕偑昁梫偲側傞丅

丂徻偟偄僟僂儞儘乕僪偺曽朄偼乽僇僔儈乕儖俁俢丂俧俹俽墳梡曇乿丂悪杮抭旻挊丂乮幚嬈擵擔杮幮乯丂嶲徠丅

丂嵍懁偺働乕僽儖偼奜晹傾儞僥僫丅俧俹俽懁偼俛俶俠愙愷丄傾儞僥僫帺懱偼僇乕僫價偺傕偺傪棳梡偟偰偄傞丅巹偺応崌杮懱傪億乕僠偺拞丄傾儞僥僫傪朮巕傑偨偼僓僢僋偺塉奧偵儅僕僢僋僥乕僾偱屌掕偟偰偄傞丅

丂

丂

丂

丂嵍偺恾偼曕偄偨僐乕僗傪僇僔儈乕儖忋偵昞帵偟偨堦椺偱偁傞丅僒儞僾儖偼僐儞僷僋僩偵嵹偣傞偨傔俆枩恾偵昞帵偟偨偑丄俀俆侽侽侽恾忋偵昞帵偡傟偽峏偵徻嵶偵婳愓偑暘偐傞丅

丂

丂丂丂丂乮僇僔儈乕儖俁俢偼僼儕乕僜僼僩丗僟儞悪杮巵惢嶌乯

丂

丂

丂俀侽侽侽擭俆寧侾擔偐傜暷崙杊憤徣偑SA乮嫮惂楎壔怣崋乯傪奜偟偨偨傔丄傛傝惛搙偺崅偄乮岆嵎15倣乯應掕偑壜擻偵側傝傑偟偨丅埲慜偵斾傋偨傜傎傏僺儞億僀儞僩偲偄偊傞偱偟傚偆丅崅搙昞帵傕栚埨掱搙偵巊偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偨偩偟丄偦傟偼係屄埲忋偺塹惎傪曔懆偱偒偨応崌偱偡丅摢忋偵巬梩偑枾廤偟偨応強傗丄怺偄扟掙偱偼侾乣俀屄偟偐塹惎偺揹攇偑曔懆偱偒偢丄寢壥偑昞帵偝傟側偄偙偲偑偁傝傑偡丅

丂巹偺宱尡偱偼楅幁偼庽栘偑懡偔丄旜崻嬝偱傕應掕偱偒側偄偙偲偑偲偒偳偒偁傝傑偡丅扟偺拞偼塹惎偺攝抲偵傕傛傝傑偡偑傑偢偩傔偱偟傚偆丅俧俹俽偵棅傝偡偓偢抧宍恾丄僐儞僷僗偩偗偱傕帺暘偺埵抲偑偩偄偨偄攃埇偱偒傞傛偆偵偟偰偍偔傋偒偱偟傚偆丅扟僐乕僗偱偼崅搙寁偑戝曄栶偵棫偪傑偡丅

丂GPS偵偁傜偐偠傔庡梫側嶳捀傗摶偺埵抲傪僀儞僾僢僩偟偰偍偔偲獟鑸蕭u偐傜偺嫍棧傗曽埵偑偡偖傢偐傝傑偡丅