等高線に沿って切り取った板を積み重ねて山の模型を作ってみた。材料はスチレンペーパーである。

理屈は単純であるが、実際にやってみると様々な困難に突き当たる。何度か試作しているうちにノウハウの蓄積ができてくる。

等高線を荒くすれば作業は少なくて済むが、見映えがしない。しかしあまり細かくすると作業は膨大なものになり、挫折しかねない。

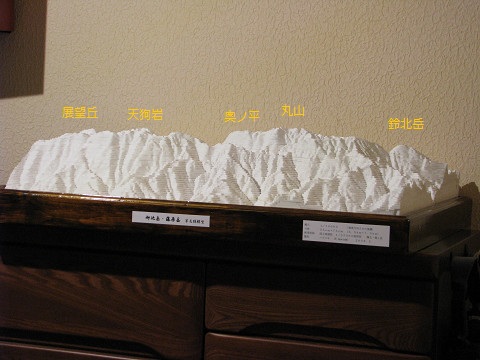

過去に鈴鹿全図、槍穂高、御池岳等を作ったが、今回の御池・藤原模型でようやく満足のいくものができた。

まず地図で製作したい範囲を決める。

広くすれば当然作業量は増えるのであまり欲張らないのが大事。

限られた大きさで山の数や有名ポイントが入るように工夫する。

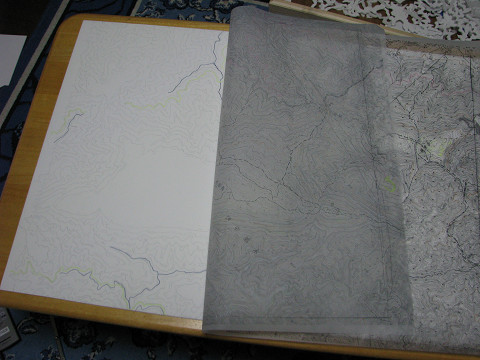

25000図を拡大コピーしたトレーシングペーパーとスチレンペーパーの間にカーボン紙を挟んで等高線や水線を板の上に写す。

1枚の板ですべて切ったのでは積み上げる糊代がないので、異なる等高線を2〜3枚の板に写すことになる。例えば2枚の場合は偶数等高線と奇数等高線をそれぞれ写し取る。私は幅を稼ぐため3枚使った。

これが非常に根気がいる作業である。スチレンの板に直接コピーできればいいが、そういう機器はないようである。

市販のスチロールカッターは使いにくいので自作する。ニクロム線の熱で切るので微妙な曲線が可能。熱が低いとスピードが遅くなるし、熱過ぎると周囲が溶けるので、電圧を調整をして切れ具合を試しておく。

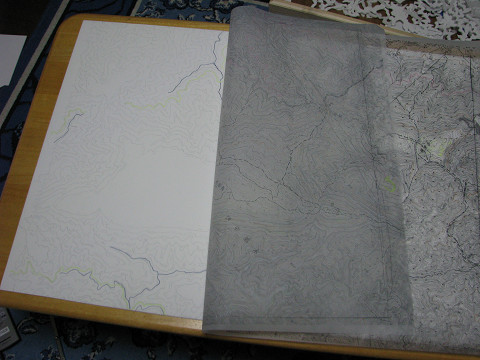

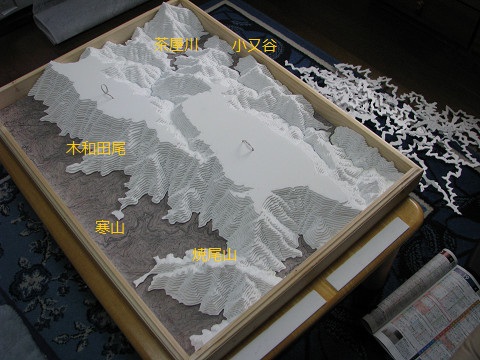

平坦な谷の食い込みは深く、これを切り抜いていくのは難しい。しかし失敗は許されない。写真は茶屋川周辺。

1000m以上は面積が狭いので10m刻みで作ってみた。

作業は細かくなるが、出来上がりが精密である。

1000m以下は一本おきに間引いて20m刻みとした。

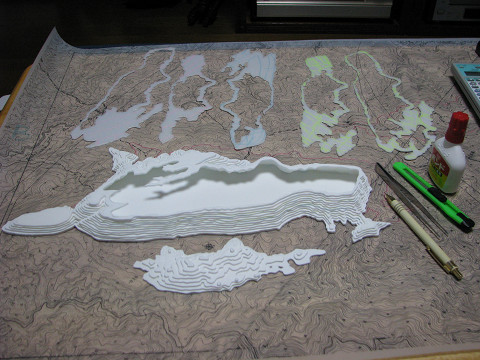

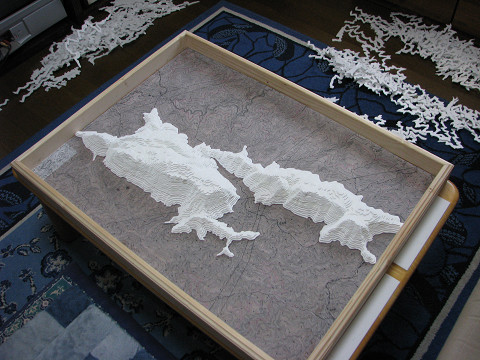

御池岳と藤原岳1000m以上の完成。

並べて比較すると御池岳のほうが高所の体積がはるかに大きい。

周囲に散乱しているのは予め切り抜いておいた部品。これを地図の上に仮止めして下へ下へと重ねて貼っていく。接着剤は木工用ボンド。スチロールを溶かすものは使えない。

部品の裏には場所と標高を書き込んでおかないと訳が分からなくなる。

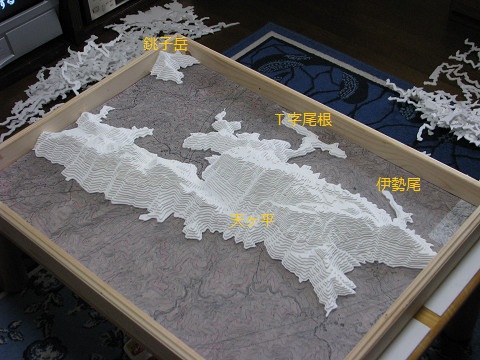

徐々に山が盛り上がっていく。丁字尾根が出現。

左上角は銚子岳。

1000mから上はとりあえず接着せず、いつでも取り外せる状態。

今回はしなかったが、標高色分け塗装をするときは接着前に。

写真は800mラインまで出来上がった様子。

かなり進んできた。

最初はひたすら根気と辛抱だったが、ここまでくると完成までの作業は楽しい。

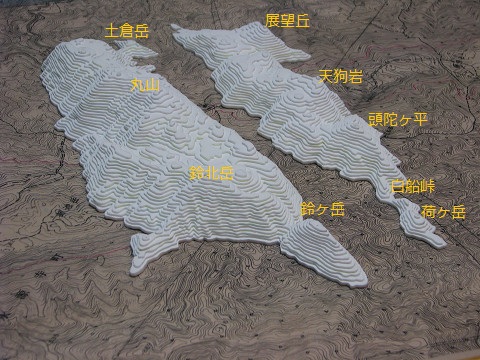

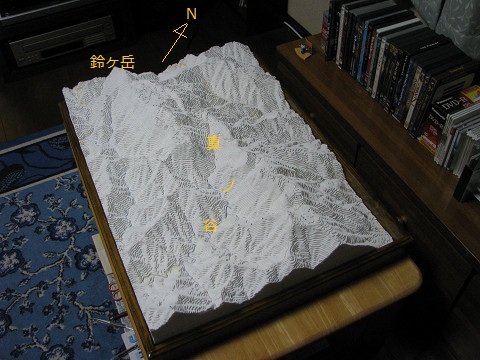

ついに完成。

四辺には中空の中が見えないように切れ端を詰めていく。

これが結構手間が掛かる。

仕上げは箱に塗装を施し、銘盤を取り付けて出来上がり。

要所に地名を書き込んだり、登山道を書いたりはお好みで。

完成まで約3ヶ月かかった。

縮尺 1/10000 垂直方向は50%強調

範囲 5.5km x 7.5km

使用原図 国土地理院1/25000地形図 篠立・竜ヶ岳

製作日 2008年2月