2015年の日記

映画 「女子ーズ」 2015.12.24

普通なら私は絶対見ない映画だが、最近桐谷美玲がお気に入りなので見てみた。アイドルを5人集めた戦隊ヒーローものであり、仮面ライダー、セーラームーン、ゴレンジャーを足して3.5で割って、真剣さを取り去って「ゆるさ」だけを残したような映画である。人によっては映画を冒涜していると頭に来るだろう。私はこのゆるさと笑いのツボは嫌いではない。バイトや仕事の片手間に集結して怪人と戦うという設定がゆるさの象徴である。ヒーローの衣装のままタクシーで移動するとか、歩道橋の人数カウントのバイトで老人が何人か歩道橋を渡りきるのを延々と長回しで撮るとか、悪の怪人が女子ーズが全員そろうまで延々と待ってくれるとか、不思議な時間が流れる。地球を征服に来る怪人は都市部ではなく、どれも同じ採石場に現れて女子ーズと戦うという律儀さ。何で日本の同じ採石場に現れるのかという疑問を持ってはいけない。すべてひっくるめてのお笑いなのである。こんなトホホな映画が商業ベースに乗るというのは凄いことである。私はこの映画で初めて「まつエク」なる言葉を知った。檀密の「地球防衛未亡人」というのも見てみたいな。

しかしキリタニは細い。他の子、けっこう着膨れしてるのに棒みたいに細い。ガチな対戦なら真っ先に怪人にやられそう。

「パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト」 2015.11.20

映画の出来としてはそんなに大したことはない。でもこれは保存する。なぜかと言えば演奏部分が素晴らしいからだ。パガニーニ(1782〜1840)と言えば自ら作曲した難曲を超絶技巧で弾きまくって、人々を驚嘆させたヴァイオリニストである。ただし女たらしで博打が好きで、ヤク中という、私生活ではどうしようもない男である。映画でパガニーニを演じるのはデイビット・ギャレットという現役のヴァイオリニスト。だから演奏部分の差し替えの必要はない。むしろ心配なのは演技のほうであるが、割と上手いように思った。長髪のイケメンで情熱的に演奏する姿はカッコイイのひとことである。

イギリス国王を迎えたロンドン公演で嵐のようなカプリース24番を弾き、観客を熱狂、失神させる場面は鳥肌が立つ。それに自宅でパガニーニが試作した「愛しい人よ」を歌うヒロインのシャーロットの歌声はなんと可憐なんだろう。さすがにこれはクチパクだろうと思ったが、なんと自身の歌声だそうな。この女優さんはレ・ミゼラブルに出ていたらしいが覚えていない。酒場のシーンも良かった。罰ゲームで歌えと言われ、代りにヴァイオリンを弾く。軽やかなヴェニスの謝肉祭という曲。弦が切れても残った弦で弾き切ったテクニックに酒場は大騒ぎになる。「彼はいったい何者なんだ!」

残念なのは映画だから仕方ないのだが、演奏が最後まで聞けないこと。特にラ・カンパネラが始まった時、女新聞記者が出しゃばってきて場面が他へ移ってしまってガックリ。結局サントラ盤CDを買ってしまった。まんまと商売にはまったのか??? このCDにはオマケの短いDVDが付いている。そこではシャーロットの代りに、お色気ダンスグループ「プッシーキャットドールズ」のニコール・シャージンガーが「愛しい人よ」を歌っている。これがまたいい。甲乙つけ難い。

音楽に映像は不要か必要か。これは悩ましい問題だ。映像があると音楽に集中できないのも確かだが、容姿が優れた演奏家は映像付きのほうがよいのも確か。ヒラリー・ハーンやユリア・フィッシャーは大人気だ。それに楽器の超絶テクニックは映像があったほうが分りやすい。ピチカートの速さとか、オオーっと思ってしまう。

パガニーニが生きたのは日本でいえば江戸時代後期。その頃の我が国の音楽事情ときたら。こればかりは西欧に逆立ちしても敵わない。現代では日本も優れたヴァイオリニストを何人も輩出している。だから決して人種的な問題ではなく、長い長い鎖国政策が悪かったのである。

「K2 初登頂の真実」 「ビヨンド ザ エッジ」 「BTTF」 2015.10.22

K2とビヨンドを立て続けに見たら両者がこんがらがってしまった。どちらも1950年代の初登頂の話。実際に現場撮影は困難を極めるというか、まず無理なのは分る。K2はヨーロッパアルプスがロケ地らしい。だが、もうちょっと死と隣り合わせの迫力ある厳しいクライミングシーンが見たかった。天気も殆ど好天で厳しい地形もあまりなく、これなら自分も登れそうだなと錯覚してしまう。普通の映画のようにストーリーで見せるわけにはいかないのだから、迫力あるシーンを見たかった。ボナッティーがどういう人だったか分ったのは良かった。

ビヨンド〜は言わずと知れたテンジンとヒラリーのエベレスト初登頂を描いたもの。当時のフィルム映像やナレーションが多用され、ドキュメンタリーを見ている感覚。K2〜に比べれば迫力があり風景も美しかったが、なにか食い足りないものがある。しかし当時の装備や服装を見ると隔世の感がある。あれで良く登れたものだ。その困難さは現在の比ではないだろう。天気予報や通信のサポートだって比較にならない。やはり最後は強靭な精神力がものを言うのだろう。

こういう映画は冷凍庫の中で上映するといいかもしれない。巨大扇風機とスノーマシンもあればなおよい。そう気圧も下げねば。映画はどんどん体感型になっている。天井から音が降るドルビーアトモス、揺れるイス、IMAX。あとは温度湿度、と匂いかな。なんか匂いの出る映画あったような。

昨日2015年10月21日はバックトゥザフューチャーの未来として描かれた日で、イべントなどTVのニュースでやっていた。未だにファンは多いようだ。もう30年経つか。当時はサラウンド音声と大画面で自宅で映画を再現する趣味の黎明期だった。この映画の未来と実際の現在を比べると想像よりは進んでないのは明白。特に秒単位で分る天気予報なんて夢のまた夢。空中浮揚のスケボーもないし、自動靴もない。それでも幾つかは実現しているし、近いものもある。「2001年宇宙の旅」ほど落差はないか。

ところでこの映画のタイムトラベルで1955年11月12日は重要な日であるが、日本時間に直すと13日になり、私が生まれたときとドンピシャ。デロリアン号のデジタルメーターの日付を見て興奮したのを覚えている。もうじき還暦・・・とほほ。

猿の惑星 2015.09.23

私の人生初映画はなんだったかな。ゴジラだったかもしれないし、アニメだったかもしれない。映画館での初洋画はたぶん「猿の惑星」。中学生のとき四日市の中映へ見に行った。この映画は好評で、続編が次々と作られた。

猿の惑星 1968

続・猿の惑星 1970

新・猿の惑星 1971

猿の惑星.征服 1972

最後の猿の惑星 1973

最後と謳ったはずが2000年代になって新たに3作も作られている。それも第一作があまりにも有名だからだろう。少し前に一挙放送があったので録画しておいた。今、順番に懐かしく見ている。一作目はラストの自由の女神の衝撃が好評だったようだが、それはおかしいだろう。宇宙船が不時着した星が地球と同じ大気組成で、重力も同じなんて、どれだけ低い確率か。しかも地球と同様の植物が生えている。もうそこで気付けよと思う。極めつけは猿が英語喋っていることである。例え他の星に生命体がいようと、支配関係が逆であろうと、地球以外に地球の猿と同じ生物がいるわけない。しかも言語が同じなんて確率は天文学的確率を超えてありえない。壊れた自由の女神像なんてダメ押しの一部にしかならない。・・・と、中学生の時に思ったかどうか覚えていない。だが今見れば、これはちょっと^^

まあ良いところを探せば猿に支配されているという意外性。チャールトン・ヘストンが出ていること。ノヴァ役の女性がかわいい。そんなとこか。第二作目はひどい。B級どころかD級といっても過言ではない。まだ当時の日本のSFヒーローもののほうがマシだ。監督が続編を作りたくなかったからわざと駄作にしたとの説もあり。

娘がQueenのコピーバンド 2015.08.18

世界で三億枚を売り上げた誰もが知る伝説のロックバンド、クィーン。70年代半ば日本でも爆発的な人気を得たが、その中心は若い女性だったため当初ミーハーバンドと受け取られていた。しかしじっくり聞けばその芸術性と才能は疑う余地がない。残念ながらボーカルのフレディー・マーキュリーが1991年に死去。その後も他のボーカルを迎えて細々と活動しているようだが、もはやフレディーのいないクィーンには興味がない。あの超絶ボーカルこそがクィーンそのものであった。

世界で三億枚を売り上げた誰もが知る伝説のロックバンド、クィーン。70年代半ば日本でも爆発的な人気を得たが、その中心は若い女性だったため当初ミーハーバンドと受け取られていた。しかしじっくり聞けばその芸術性と才能は疑う余地がない。残念ながらボーカルのフレディー・マーキュリーが1991年に死去。その後も他のボーカルを迎えて細々と活動しているようだが、もはやフレディーのいないクィーンには興味がない。あの超絶ボーカルこそがクィーンそのものであった。

私が車の中でときどき掛けていたので幼かった娘がクィーンの曲を覚えたようだ。今は某楽器店に就職しているが、この度社内のクィーン好き有志がトリビュートバンド「きゅいーん」を結成。娘もキーボード担当で参加。クィーンにキーボードはいない(全員ピアノができるので随時弾いていた)し、女性もいないが、お遊びだからいいだろう。ドラムも女の子である。この盆に帰省した娘が練習の成果を収めたミニライブのDVDを持ってきて見せてくれた。

場所は某ライブハウス。客は仲間内が多いのでスポット照明のなか、フレディー役が登場するとヤジと笑いに包まれた。衣装とヒゲは気合いが入っているのだが、何せ短足、出っ腹にタイツではお笑いにしか見えない。会社では役付きの上司らしい。こんな上司がいる会社はいいな。歌いだすとこれがまたヘタ (T_T)。フレディーに比べたら(比べようもないが)音域が圧倒的にせまい。声量もないし、英語の発音がダメで、それを追っているとリズムに追いつかず、字余りになる。足が短いのも英語が下手なのも日本人だからしょうがない。だがしかし楽器好きが集まっただけあって演奏はうまい。特にブライアン・メイ役のギターは抜群。女の子のドラムもなかなか。わが娘のキーボードは・・・まあ可もなし不可もなしかな。間奏中はクィーンの雰囲気を楽しめるが、ボーカルが始まるとずっこける。しかし彼も笑わせようとしているわけではなく、真剣さとクィーンへの愛情は随所に表れている。まあボーカルが足引っ張っているのはご本人も承知で、今後上手い人が現れたらいつでも譲るとのこと。なんにせよクィーンの全盛期をリアルタイムで知らない彼らがひたむきに演奏してくれるのは嬉しい。良いものは世代を超えるということか。

写真前列左 ジョン・ディーコン(ベース)役 中 フレディー・マーキュリー(ボーカル)役 右 ブライアン・メイ(ギター)役

鑑定士と顔のない依頼人 ・ ワンチャンス 2015.07.17

最近見たこの二本は銃器やナイフのアクションやバイオレンスもなく、人も死なない。戦闘機もヘリもハイテク武器もCGも出てこない。生身の人間だけの演技でも面白い映画は作れるという見本。かといって私はアクション映画が嫌いではない。だが簡単に人が死にすぎるのは如何なものか。

「鑑定士〜」は美術品コレクションしか興味がない独身で変人の老鑑定士が詐欺にあう話。対する依頼人は自閉症で絶対人には会わず、声だけで話を進める。ある日商談の後、帰るふりをして部屋に隠れて依頼人を盗み見た鑑定士は若く美しい女性の姿に驚く。以下省略するが、要するに大がかりなハニートラップで自慢のコレクションをごっそり取られてしまう老人のお話。こちらもすっかり騙されて前半を見てしまう。だがしかし、突っ込みどころはたくさんあるぞ。でも面白いから許そう。私も爺ちゃんになりかけだから、うまい話などないことを肝に銘じよう。鑑定士はとても哀れなようでいて、実はそうでもない。例え偽でも初めての恋に目覚め、実際に若い美人とイチャイチャできたのだから、コレクションに埋もれて孤独に死んでいく人生よりは良かっただろう。絶対そうさ。

「ワンチャンス」は歌うことが大好きだが、デブで冴えない気の弱い青年のサクセスストーリー。歯並びの悪いデブッチョとたいして美人でもない恋人(のちの嫁)は微笑ましくリアリティーがある。私は映画も音楽も大好きだが、これが融合したようなミュージカルやオペラは苦手である。どちらかハッキリせいよという感じ。セリフが歌なんてかったるい。普段は女性ジャズボーカルを聴くことが多いが、この映画を見て男性のボーカルもいいなと思った。オーディションの熱唱の盛り上がりに感動して泣けた。声は吹き替えなのだろうが、会場の映像は実際のものを流用したようで、審査員の表情の変化が感動に一役も二役も買っている。この様子は同じく外見との落差で審査員や会場の度肝を抜いたスーザン・ボイルとともにYOUTUBEで見られる。難を言えば、苦難の末オーデションに合格してから国民的名声を得るまでが大幅にはしょられて急展開すぎたこと。でも良い映画だった。単純と言えば単純な映画だが、やはりハッピーエンドはやすらぐ。解釈は観客に任せるみたいな訳のワカラン映画より良い。「鑑定士〜」だって私はハッピーエンドな映画だと思う。

アクションががなくても退屈しないのは、やはり両方とも音楽や美術を含む本物の芸術の力だろう。もちろん監督や俳優の力量も。

追記 アメリカンスナイパー イーストウッド監督にしてはメーッセージ性もドラマもなく、淡々と進行していく。米軍のヒーローを描いてはいるが、反戦映画という見方もできる。主人公が生身の人間を射殺することを続けていくうちに徐々に精神が蝕まれていくのだ。銃撃戦の音は凄いのひとこと。

キックアス 2 セリフがお下劣で品がないことは驚くばかり。アメリカの女の子ってみんなそうなのか・・・って思われたら国家的損失じゃないの^^

一作目は少女が小さかったので悪をやっつける痛快さもあったが、本作はあかん。ゲスの極み。戦いもグロさ満開でシャレにならん。でもこんな映画が大好きな若者もいるんだろうな。

洋画 2015.06.15

日曜の空き時間に「アメリカンハッスル」と「ブロークンシティー」を見た。どちらも市長が重要なポイントであり、どちらも汚職の話で、二本続けて見ると頭がこんがらがってくる。ストーリーもそこそこ面白く、豪華な出演者の演技も見ものではあった。しかしこちらの頭が耄碌しかかっているので時々巻き戻し(実際は巻かないが・・笑)して確かめないと分らないところがある。それができるのが自宅鑑賞のよいところである。でも鑑賞時間が長くなりがちである。なにせ洋画はガイジンばっかり出てくる(アタリマエ)ので、顔と名前が覚えられない。ボケも進行してその現象に拍車がかかってきた。セリフの中で、その場にいない人物の名前が出るとき、小さい窓枠に写真が出てくれると「あ、こいつのことか」と即座に分かって有難いのだが、どこかの映画会社が率先してやってくれないだろうか。セリフ中の人物が誰か分からないと、ストーリーにオイテキボリにされるんだよん。

天皇の料理番・・・とホタル 2015.05.20

TBSテレビの「天皇の料理番」というドラマが好調のようである。私は民放のドラマを続けて観ることはめったにないが、これは例外だ。と言うのも実在のモデル秋山徳蔵氏と些細な接点があるからだ。私のいとこ(母方)が秋山家へ嫁いでいるからである。直系なのか傍系なのか知らないが、秋山氏の孫に嫁いだそうな。従兄弟といっても父方の従兄弟たちは盆や正月にやってくるので交流はあるが、母方の従兄弟たちとは疎遠である。この秋山家へ嫁いだ従妹とも挨拶程度の会話しかした覚えがない。だから過去にもドラマや小説になっている「天皇の料理番」のことはすっかり忘れていた。それがこの度、TBSが60周年特別企画として大々的に宣伝したので、思い出して観ることにした。ドラマではまだ修行中だが、秋山徳蔵を特集した雑誌などを見るとやはり大した人物だったと思う。これからの展開が楽しみだ。従妹とは疎遠だが、その母親(叔母さん)はしょっちゅう来るので、今度秋山家の誰に嫁いだのか、またその経緯など尋ねてみよう。

今年の初ホタルは5/15だった。去年より6日も早い。やはり気温が高いせいか。5月下旬から6月上旬がピークである。短い間だが夜のウォーキングの楽しみである。

金星人 2015.05.11

山へ行く回数は減ったが、夜のウォーキングは雨が降らない限り毎日続けている。星空も季節によって移り変わっていくが、そのスピードは結構早い。いつの間にかオリオンがなくなってしまった。全天の中でひときわ輝いているのが宵の明星(金星)である。自分で輝く恒星ではないから同列には扱えないが、群を抜く明るさが美しい。金星と言えば、たま出版の韮澤編集長が思い浮かぶ。彼によれば地球にも何人か金星人がいて、住民票も持っているという。しかし住民票は宇宙安全保障条約(笑)により、公開できないという。ピンボケ写真はあるがどう見たって普通の西欧人である。しかも奥さんが土星人で子どももあるという。土星人と金星人のハーフ? それまさかドキンちゃん(笑)

韮澤という人は何でこうしたトンデモをまじめな顔をして言うのだろう。可能性としては、1.本気で信じている 2.本を売らんがために金儲けで言っている 3.気が狂っている というところか。実はこれはオーディオ評論家も同じである。とんでもないオカルト理論を展開する人がいる。バカなのか、本気なのか、メーカーからカネもらって褒めているのか判然としない。人の頭の中は本人にしか分らない。まあいろんな人がいるから世の中面白いのだが、虚実入り乱れた情報の中から取捨選択するのは自分しかない。

ところでこの手の話を私は嫌いではない。若いころは「UFOと宇宙」という雑誌を購読していて、投稿もなんどか載ったことがある。べつにUFOを見たわけではないが、反重力機関に興味があったのだ。この科学が進んだ現代に飛行機が翼で飛ぶというのは、どう考えても原始的だ。もっとスマートな飛行方法があるはずだと思う。それは宇宙人ではなく、地球人が発明せねばならぬ。異星人って本当にいるのだろうか。NASAが躍起になっても火星に微生物の痕跡すら見つけられない。もしかして想像もできないくらい広大な宇宙で、生命がいるのは地球だけなのではという気がしてきた。それが証拠に歴史上で地球にお客が来た例がない。そうなると神という存在も考えねばならぬ。自分が生きている世界は本当に現実なのかという疑問も湧く。現実の定義からしてよく分らない。

Miles Davis Kind of Blue 2015.04.29

今までレコードは昔買ったものばかり掛けていたが、久々というか30年ぶりぐらいに新品を買った。NHKのニュースでも取り上げられたように最近レコードブームだそうな。CDと同時にLPでもアルバムを出すアーチストも増えてきた。と言っても国内市場は6億円程度のささやかなもの。この小さなムーブメントが大きな波になってくれると嬉しい。それにしても何故今頃レトロなアナログレコードなのか。若い世代には物珍しさ、中高年にはノスタルジーということだろうか。物はレトロだが、音質はこれまた最近ブームのハイレゾに劣らない。ただアナログ黄金期の贅沢な設計のプレーヤーは、もはや中古市場にしかない。最近ボツボツ数メーカーから発表されてきたものは昔でいえば入門機クラス以下である。小さな市場では仕方ないところではある。

現在我が家で稼働しているのは昔の中堅プレーヤー2台とカートリッジMM,MC合わせて5個、昇圧トランス1台とフォノイコ2台。レコードの枚数に比べて機器が多いのは、音楽好きではなくオーディオ好きということである。で、新しく買ったレコードはマイルス・デイビスの名作カインドオブブルーだ。輸入盤なので案外安かった。アメリカの工業製品は車から電気製品まで雑である。このレコードもジャケットがたわんでいるし、レーベルの張り合わせの精度が悪く、スピンドルに押し込まなければ入らないというお粗末さ。でも中身は外れではなかった。1959年録音なのに素晴らしい音がする。ビル・エバンスのピアノはやや曇っているが、ジョン・コルトレーンとキャノンボール・アダレイのサックスの音に痺れまくり。56年も前の録音、それもアナログレコードで感動できる音が出る。結局オーディオなんて何も進歩していないのである。

あと、買わずに増えたレコードもある。たろぼうさんがレコードを処分したいというので、それならボクに頂戴というわけで、段ボール箱一杯頂いた。ライナーノートを読んだり、試し掛けしてみたが、若干趣味が違うので残したいと思うものがない。で結局殆どまた捨てるハメに。残ったのはオーディオチェックレコード二枚と、初期の中島みゆきのアルバム「私の声が聞こえますか」と「愛していると云ってくれ」の二枚。中島みゆきのレコードは古いものの方が音がよい不思議。昭和の音が聞こえてくる。

最近見た映画 2015.04.07

天気が悪くて山もなかなか行けない。雨が降れば家でごろごろ映画や音楽三昧だ。書いてもしょうがないが、映画を見ると一言書きたくなる。

ガーディアン オブ ギャラクシー

スターウォーズの亜流かな。妙な宇宙人ゾロゾロ。活劇として普通に面白い。樹木型がバカにされながらも結構役に立つ。

SFながら懐かしのカセットウォークマンや古いポップスが泣ける。

イリジウム

これまたSF。映像的にはこの前見たトムクルーズのオブリビオンの匂いがする。人間がゴミだらけの地球を捨て、宇宙ステーションに住むというのは、はてどこかで見たような・・・まんまウォーリーじゃん。ただしこちらは選民、つまり一部の金持ちだけが移住し、貧しい人々は汚染された地球で相変わらず労働している。別に宇宙に行かなくても地球上で格差社会が広がっている。その辺を風刺しているのかどうかは知らない。私は格差社会が進んでもこの映画のようにはならないと思う。そこまで急に科学技術が進むわけがない。世界経済を見れば分かりそうなものだ。それより汚染のスピードの方が早い。人間は等しく汚染された地球で生きていくしかない。

Taking Chance/戦場のおくりびと

仮装大会のような宇宙人やら超人やらサイボーグが出ず、CGもない。久しぶりに普通の人間と実写だけの映画を見ると何か清々しい。ケビンベーコン演じる内勤の将校がイラクで戦死した兵の一人を家族のもとに送り届ける映画だ。題名のチャンスは好機の意ではなく死んだ兵の名前。見事に何も起きない映画だ。戦場も描かれない。粛々と出身地へ送り届ける旅が続くだけだ。では退屈かというと、そうでもない不思議な映画だ。描かれるのは戦死者の尊厳と深い敬意。棺を車や飛行機に乗せたり下ろしたりするたびに敬礼を受け、民間人は帽子を脱いで胸に手を当てる。旅の途中で出会った人々も、護送と気づくとみな敬意を示す。アメリカではそういうふうに国民の意識が統一されているようだ。

翻って我が国では総理が靖国に参拝しようとすると近隣諸国から非難轟々で、哀悼を捧げるのも容易なことではない。侵略戦争の兵に哀悼を捧げることはまかりならんということだろう。ではアメリカのイラク介入が正当だったと言えるのか。まあそれは二等兵には関係のないこと。日本でも戦犯と犠牲者としての兵の線引きは何処にあるのか考えさせられる。

奇皇后 2015.03.02

最近NHKBSドラマ「奇皇后」にはまっている。こう言っちゃなんだが、同局の大河ドラマより数段面白い。私は国粋主義者でも民族主義者でもないが、韓国ドラマは今まで避けてきた。単純に昔のヨン様ブームがアホらしかったから見なかったのである。奇皇后も興味があって見始めたのではなく、ザッピングの途中で男装(と言っても女性と丸分かりだが)のハ・ジウォン(ヤン役)が目に留まってしばらく見ていたら面白くなって、以来毎週楽しみに見ている。見始めたのは3話か4話ぐらいからだったと思う。今29話。

最近NHKBSドラマ「奇皇后」にはまっている。こう言っちゃなんだが、同局の大河ドラマより数段面白い。私は国粋主義者でも民族主義者でもないが、韓国ドラマは今まで避けてきた。単純に昔のヨン様ブームがアホらしかったから見なかったのである。奇皇后も興味があって見始めたのではなく、ザッピングの途中で男装(と言っても女性と丸分かりだが)のハ・ジウォン(ヤン役)が目に留まってしばらく見ていたら面白くなって、以来毎週楽しみに見ている。見始めたのは3話か4話ぐらいからだったと思う。今29話。

ともかく脚本がよい。ヤンの宮廷内での戦いとワン・ユの外での戦いが並行していて飽きない。中国が元の頃の話。我が国でいえば神風が吹いた元寇のあとの時代、鎌倉から南北朝あたりか。日本も中国も欧州も時代劇のほうが面白い。大河「花燃ゆ」が絶不調なのは井上真央のせいではなく、時代が幕末だからじゃないだろうか。

ドラマの悪役は強い方が面白い。その点ヨンチョル丞相は申し分ない。娘を王家に嫁がせるのは平清盛と同じだ。娘タナシルリもナッツ姫ばりの我儘意地悪女で申し分ない。さらに皇太后の野望も重なって複雑だ。脇役としては陰ながらヤンを助けるトクマン内官、ワン・ユの部下パン・シヌがいい味を出している。主人公の他、辺境民族のヨンビス、女官ヨンファなど美形も。来日したハ・ジウォンが「ドラマはこれからです」と語っていた。頼りない皇帝タファンがどう変わっていくかも見ものだ。

新・分県登山ガイド 「改訂新版」 三重県の山 (山と渓谷社発行) 2015.01.31

ヤマケイ編集と何度もやり取りの末、ようやく改訂新版の最終校をあげた。やれやれだ。今まで何度も細かい修正をしてきたが、今度の新版はコースや写真を替えた割合がかなり多い。ヤマケイの要望は3/1〜1/2の変更で新版らしさを出したいとのこと。それは分かるが、連絡があったのが昨年の9月末。もっと早く連絡してほしいものだ。私は日曜しか休めない。その日曜が悪天ならオジャン。昨年の秋から冬はよく雨が降ったような記憶がある。

コース変更と言っても、たくさん登山道がある山ならいいが、たいていそんなにある訳ではない。もちろんバリエーションは御法度。しかも滋賀県側からのコースは紹介できない。それに最初はこのコースがベストと考えて選定してあるのだから、変更は魅力度が落ちるというジレンマがある。まあそんなわけで私の担当は1/3も変えることはできなかった。一番の苦労の種は最近の豪雨禍でコースや道路の通行止めやら、また復活やらが目まぐるしいこと。最新情報を入れるために一部だけを見に登ったことも何回かあった。丸木橋を渡ると書いた所が、そんなものはとうに流れてなかった・・・なんてこともよくあること。別の苦労としては登山口までのアクセス紹介。私はマイカーしか使わないので公共交通機関やその接続はチンプンカン。バスなどはせっかく書いたものがすぐ廃線になったりで泣けてくる。

鈴鹿のような低山に登ることは難しいとは思わない。しかしそれでも遭難は毎年おきる。様々な購買層に正確に伝えることの難しさと責任を思う。ガイドブックはHPのように最初に「自己責任ですよ」と逃げを打って、あとは書き逃げするようなことはできない。些細なことやどうでもいいことでも、いちおう調べてウラをとらねばならない。いくら正確さに心を砕いても、それは読んで面白い要素ではない。それがガイドブックの宿命だ。たまにはジョークも書きたいものだが・・・

改訂の度にこのようなグチを言いながらも13年続けている。ヤマケイも私なんかによく任せていると思うわ(^◇^)

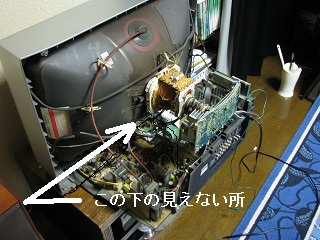

節約 家電修理二題 2015.01.12

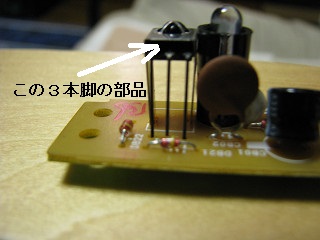

電気製品の部品は比較的安い。しかしメーカーに修理を依頼すると恐るべき金額になる。出張料と技術料が別に掛かるからである。だから自分で直せばいいのである。私は未だにブラウン管TVを使っている(28D4000)。といってもちゃんと地上/BSデジタルチューナーを積んだレアというかニッチな商品である。東芝製であるが、だいたいこのメーカーとソニーのテレビは電源やリモコン関係が弱い。うちのもリモコン操作ができなくなった。むろんリモコン電池切れなどというマヌケな話ではなく、TV本体側が認識しないのである。ネットで見れば同じ症状の人がたくさんいて、車ならリコールだ。しかしもう10年前の製品だから保証はきかない。本体の赤外線受光部品を替えれば直るはず。ネットで部品番号を調べ(PIC-37043TM2)、ネットで注文する。便利な時代になったものだ。部品は小指の先にも満たない小さなもので300円なり。送料の方が高い。もう製造中止で在庫のみとなっていた。

さて、ここからがメーカーが請求するであろう2万円程を稼ぐ作業である。ブラウン管は液晶に比べて泣けるほど重い。これを動かすのは筋力の衰えたおっさんには辛い作業である。何とか裏向けて後ろのカバーを外す。電気製品はコンセントを抜いてもコンデンサに蓄電されているので、時間を置くか、アノードキャップからアースに放電させないと危険である。特にブラウン管は高電圧なので全くの電気音痴なら素直にサービスを呼んだ方がよい。 さて分解してみると受光部の基板はメイン基板とブラウン管に挟まれた手が入りにくい場所にあった。これを外すのに相当苦労した。外さなければ細かい作業は不可能である。ハンダに慣れた人なら部品の交換自体は比較的容易である。ただし老眼鏡と照明は必須。また苦労して組みあげてスイッチオン。緊張しながらリモコンボタンを押す・・・おー、サクサク動く。感涙の瞬間だ。考えてみればふた昔前のテレビは電源もチャンネルも音量もすべて本体でやってたんだよなあ。人間はどんどん無精になっていく。電気製品は自分でこういうことをすると保証が効かなくなるし、危険も伴うのであくまで自己責任で。

もう一つはスピーカー。1988年製のダイヤトーンDS-500。もう27年前の製品だし、ダイヤトーンブランドも消滅しているので自分で直すしかない。直すと言っても音が出ないわけではない。物置に眠っている間に経年変化でウーハーのエッジがカチンかチンに固まったのである。これが固いとコーン(振動板)が動かず、低音が出ない。パワーを入れるとボイスコイルが焼ける恐れがある。DS-500は布に樹脂を浸透させたエッジである。他にウレタンとかゴムの製品もある。どの方式も古いものは総べて劣化している。ビンテージ製品のエッジを貼り替える商売もあるほどだ。

私は貼り替えではなく、軟化の方策で対応。まず裏ぶたをあけてスピーカーユニットを取り外す。カッターや彫刻刀で固まった樹脂を削り取る。だいたい取れたらシンナーを付けて布目が見えるまでさらに削る。網目を破らないように神経を使う。ユニットの裏側からもシンナーを流し込んで同じ作業をする。裏側はフレームが邪魔でやりにくい。根気の要る作業である。エッジを指で押してフニャフニャになったら削り完了。書けば簡単だが数時間かかる。

しかしこのままでは使えない。空気が漏れるからである。裏からエッジに液体ゴムを塗って、乾いたらユニットを箱に取りつけて完了である。幾つかホームセンターを廻ったが、この液体ゴムを置いている所がない。店員に聞いても商品の存在自体知らない。田舎は大変だ。東急ハンズまで行けばあるだろうが、ネット注文の方が早い。

ダイヤトーンは三菱電機のオーディオブランドであり、アンプやプレーヤーも作っていたが何といってもダイヤと言えばスピーカーである。ホームオーディオ撤退後も愛用者は多く、皆さん自分で手入れしながら使い続けている。日立Lo-Di 東芝 Aurex サンヨー OTTOなど重電や白物メーカーまでオーディオをやっていた時代が懐かしい。松下テクニクスも専業メーカーではないのに沢山の名器を生み出した。最近突然復活したが、新製品は食指が動くものではない。ハイレゾよりかつての復刻版でも作った方が売れるんじゃなかろうか。オーディオ専業メーカーは不況に耐えつつ細々と合併吸収しながら生き長らえている。しかし消えたブランドも多い。中でもサンスイが無くなったのは痛い。未だにサンスイのアンプを手入れしながら使い続けているファンは多い。