矢原川の石仏 2016.6.26

矢原川に数々の足跡を残した野登寺四十五世、照空上人(1788〜1855)は菰野町竹成出身である。晩年は故郷に戻り五百羅漢を造営している。その五百羅漢世話方役員と私は中学の同級生である。先日彼が来店したとき、「これちょっと読んでおいて」と言って資料を置いていった。今年は五百羅漢完成百五十周年となる。記念事業として照空上人の遺跡を訪ねる計画があるらしい。その案内役の打診である。資料は郷土史家佐々木一氏が書いた昭和44年と55年の現地訪問記である。佐々木氏はもう亡くなられたが、生前何度かお会いしたことがある。登山も趣味で鈴鹿のこともよく知っておられた。やはり矢原川にも足を伸ばしておられたようだ。

昭和55年のメンバーは竹成区長、五百羅漢世話方役員、役場観光課、教育委員会となっていて、けっこう大所帯である。野登寺上寺は車で行けるのでこの前皆で行ったそうであるが、問題は矢原川である。ほんとにそんな素人メンバーで行ったのだろうか。それとも40年前は道が良かった? 私は矢原川自体の沢登りは行っているが遺跡を目的に行ったことがない。巻き道を歩いたこともなければ、定穴も見ていない。法印のコバは通っているはずだが川の中を歩いていたので記憶がない。案内役がこれではマズいので下見に行くことにした。梅雨時は気が重いが仕方ない。しかし定穴は一度行かねばと思って早や20年。ちょうど良い機会だ。

坂本棚田駐車場から歩くと遠いので、何とか林道を車で入れないかと細い道に突っ込む。最近体力が落ちて、楽することばかり考える。しかし電柵のゲートに慄いて引き返す。結局振出しに戻って歩きだ。飽きるほど長い林道は軽トラなら十分奥まで行ける感じだ。しかし路肩の崩壊や落石でクルマでは最奥までは行けない。ヘアピンから谷へ下りる。久しぶりとはいえ、この辺りは記憶がある。植林の支流をふたつ越えると本番だ。最初の巻きからしてあまり良くない。昨日まで降り続いた雨で足元が柔らかいのだ。あとは窯跡の多い右岸を淡々と歩く。ある程度覚悟していたヒルが一尾もいない。どうしたことだろうか。いなければいないで物足りない気もする。やがて立派な滝(標高390m)。切下げの滝?(画像)。 沢登りでは直登したと思うが、今日は登山靴だ。道を探すと左へ登っている。薄い踏み跡を辿ると、どんどん高度を上げる。どうやらこれは下不動滝も一気に巻いていくようである。

巻き道はハッキリした所と、よくテープを探さないと分らない所がある。何よりトラバースが悪い。脆くて狭いうえに何時のものとも分らない古い荷造り紐やトラロープが張ってある。ここは山の経験がない人はビビるだろう。奥村氏の絵地図では「思ったより良い道」とあって???。やはり昔はマシだったのか。下界が見えるようになると峠状に三叉路があった。下調べした分岐の特徴ある道標は跡形もないが、定穴(浄穴)への分岐であることは疑いない。これを登って小尾根を巻いた裏側にそれはあった。

何でこんな場所にという意外性。下は深い谷である。間口2m強、奥行3m程の洞窟で、奥は狭い。人が穿った穴か自然の穴を利用したのかは分らない。石仏の前には水器、瓶子、かわらけ等が散乱している。風雨が及ばない穴の中がどうしてこんなに荒れているのだろう。写真を撮る前に先ず拝む。それから掃除。仏具は何処が定位置なのか分らないので適当に並べる。

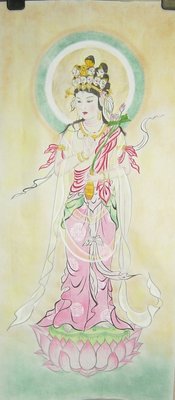

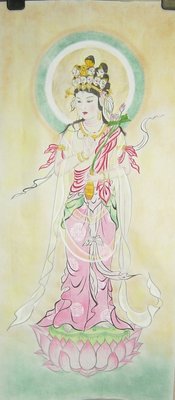

定穴の検索で見つけた通風山さんの書いたレポートには「やさしい女性に見え、おそらく阿弥陀如来ではないか」と書いてある。なるほど、他の人は何も観察していないけど、つうさんはよく見ている。残念ながらフラッシュの故障で鮮明な写真は撮れなかったが、見方によってはアニメっぽい女性である。行者像と書いた西尾氏はちゃんと見たのかな? 私は一瞬、琵琶を持った弁天さまではないかと思った。穴の中は薄暗くてよく見えないが、やはり持っているのは錫杖のようだ。野登寺が真言宗であること、阿弥陀は錫杖を持たないことを考慮すると、つうさんには悪いが阿弥陀如来の可能性は低い。佐々木氏は十一面観音像としている。出典は不明だが十一面観音を検索すると以下の記述があるのでほぼ間違いないだろう。

「その深い慈悲により衆生から一切の苦しみを抜き去る功徳を施す菩薩であるとされ、女神のような容姿に造られたものが多い」

もうひとつ確たる証拠がある。今回見つけられなかったが、この付近に梵字を刻んだ高さ三尺面七尺の盤石ありということ。その梵字はひらがなの「お」に似た字(イラスト参照)で「キヤ」と読む。そしてそれはずばり十一面観音を指すのである。十一面観音はバリエーションが多いが右手に錫杖、左手に蓮の花を挿した水瓶(すいぴょう)を持つものが多い。定穴のものは蓮の花まではよく分らなかった。

定穴を分岐まで戻って先へ進む。しばらくよいが、また滝に出合う。目印は滝壺へ導いているが対岸に登れそうなところはない。頼みは奥村氏の絵地図と鈴ハイの地図であるが、うっかり家に忘れてしまって25000図しかない。よく見ると滝の右側(左岸)の高所に古いロープがぶら下がっている。ほぼ垂直だがあれを登るのか? 先ず滝の右手をしぶきを浴びながら岩登り。グズグズしていると水浸しだ。そこからロープと木の根を頼りに攀じ登る。こんな所に素人を何人も連れてくるのは無茶だ。帰宅して検証してみると奥村氏の地図にある矢原の滝であることが分り、ロープも書いてある。これは沢用の道らしく、左の高巻き道を見逃したようだ。やはりねえ。

上不動滝は滝壺に下りて写真を撮る。左を急高巻き。途中で昔は不動尊を安置していたという穴がよく見える。巻きあがると穏やかな傾斜になってほっとする。やがて右手に一見自然石に見えるが、実は地蔵様という石がある。そこからしばらくで小高い所に上がると法印のコバであった。ここも背後からの落下物がけっこう被っているので掃除させてもらう。佐々木氏の資料(スケッチや写真はない)には右から弘法大師、地蔵尊、弥勒菩薩、滝谷大権現となっているが、実際は三体しかない。二体目と三体目の間に円筒状のものが埋まっているのでゴミを除けておいたが、ここに何かあったのだろうか。三体目は磨滅していて何が彫ってあるのか判断がつかない。

ここから急登で登山道へ上がるわけだが、これはバテた。水分をたっぷり吸った足元も非常に悪い。ここも人を連れてくるには難所である。肩で息をしながら這い上がる。山はオフ会以来だ。やっと滝谷不動尊とご対面。いつ見ても立派だ。梯子の上に上がってしばらくで陽が差してきた。今日初めてだ。予報では朝から晴れだったが当てにならないものだ。他に乾いた場所もないし、失礼ながら地蔵さんの真ん前でランチとさせていただく。梅雨時だから誰も来ないだろう。ここの地蔵さんは延命地蔵尊、役ノ行者、如意輪観音である。

オフ会でもらった山菜おこわを試す。インスタント食品というよりは非常食の性格が強い。おこわにしてはモチモチしないし、若干味が薄い。それでも非常食としては上出来。スポンサーは誰か知れないけれど御礼申し上げます。それと今日は20年ぶりの新品ガスバーナ。Amazonで見つけた、たった25gでポケットの隅に入るほど小さいやつ。中華製で取り説には、読むと笑える怪しい日本語が満載。品質が心配だったが無事湯沸かし成功。激安で小さくていい買い物だった。

沢沿いの湿ったトラバースに辟易したので帰路は尾根に取る。ところがこれが沢以上にヤクザな尾根で、痩せ尾根、岩場、アップダウン、ヤブと3拍子も4拍子も揃った悪尾根。確かに昔使われた痕跡はあるのだが、これはいかん。途中のピークを越す気力が薄れて地形図を見てまた沢へ下りる。しかしこれがまたとんでもない急斜面で堆積した落ち葉が滑る滑る。命からがら沢へ着地。定穴分岐の150mくらい北に出た模様。トラバしながら下りるつもりが、重力がそれを許さなかったのだ。

帰りに野登寺(下寺)へ寄ってみた。第二名神工事真っ盛りで、この付近も随分変わった。ご住職は野良仕事中だったが、この怪しげな闖入者に付き合って下さった。照空和尚にまつわる様々な話、菰野との縁など色々伺った。愛知厚顔氏の話が出て、私も知り合いだと言ったら驚いてみえた。

いろいろ収穫のあった山行であったが、世話方案内の話はどうしたものか。安全に責任が持てない。責任なんぞ持たなくてよい、文句も言わないと言うなら受けてもよい。でも事故があればやはり後味は悪い。住職の話では何時だったか地元の慣れた人が一人で出かけて、谷でうつぶせに死んでいたということもあったそうだ。落ちたのだろう。現在ではイタハシ谷登山道を登って不動明王だけ見てくるのが安全だと思う。