七ツノヤマ尾根から竜ヶ岳 03.10.12

![]()

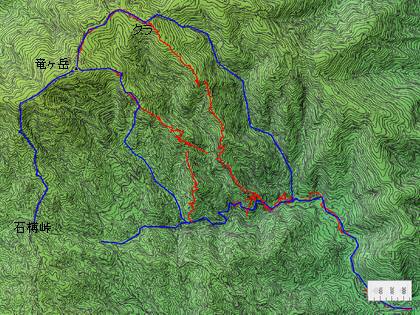

久々に単独で自分の行きたい所へ行くという本来のスタイルに戻った。竜ヶ岳の七ツノヤマという民話的な名の尾根は「鈴鹿の山と谷」第3巻P17とP23に記述があり、以前から気にはなっていたが、ようやく行く機会を得た。「横から見ると岩が鋸歯状に七つ並んでいる」とあり、御在所前尾根か仙ヶ岳南尾根のような尾根を想像させる。しかし地形図や双眼鏡で見る限りそうでも無さそうである。記述が曖昧なので、たぶん西尾氏ご自身は行っておられないのだと思う。ともかく行かなきゃ分からない。帰路は金山尾根を予定。今回は分かりやすいように先にルート図を添付する(カシミール使用)。

赤は一般道。青が今回歩いたルートである。線は単純化してある。

下の図はGPSの軌跡。色が逆になっていて、赤が歩いた軌跡である。一部乱れは電波状況の悪い箇所。

橋の無料駐車場には車が数台。しかし登山者はいない。キャンパーと管理人らしき人が車の窓ガラスを割られたと騒いでいた。昨夜のうちにやられたそうで、新しいプリメーラのリアサイドが割られて銀マットで塞いであった。雨の中、お気の毒な事である。こんな事をして何になろう。心無い輩は地の果てまで行ってもいるものである。

うっとうしいのでなるべくカッパは着たくないが、シトシトと細かい雨が降っているので仕方ない。今日はGPSの軌跡をとりたいので帽子のテッペンに外部アンテナを接着する。怪しい格好だ。支度をして8:05出発。

宇賀渓は雨のせいで3連休でも活気がない。キャンプサイトにはそれでもテントやタープが少し立っていた。林道に入るとやはり衛星の電波を捕らえきれない。このあたりは地図に道路があるのだからどうでもいいのだが。

林道の路肩に小規模な土砂くずれがあってロープが張られていた。テーピングしたヒザをかばいながらゆっくり歩く。8:30ホタガ谷入口着、少し休む。陽射しがない割に暑い。

吊り橋を二つ渡って少し行くと谷道と山道の分岐がある。山側を選択して進むとすぐに分岐が上へ登っていて、入口は看板で塞いである。これは廃道になった蛇谷道取り付きで、今も二万五千図に途中まで破線が残っている。帰りは金山尾根をトレースしてここへ降りてくるはずである。

山腹道をどんどん西へ進む。五階滝はさほど水量が多くない。今日は雨といっても煙るような雨で、水量に影響するようなものではない。薄暗くて写真を撮る気にならないが、幽玄な雰囲気である。

9:22、いい加減疲れた頃ヨコ谷出合手前に到着。登れそうな箇所を探して北面のヤブに突入する。じきに傾斜はきつくなってくる。姿勢を低くしても枝があちこちに引っ掛かるのでアンテナを外す。身をかがめると急傾斜がつらい。雨も本降りになってくるわで、泣きたくなってきた。

一般道さえ人がいないような天気に自分のしている事を鑑みれば、己の精神構造に疑問を持たざるを得ない。もしかしたら自分はとんでもないアホウではなかろうかという疑いを払拭できないのである。もしかしなくても利口でないことだけは確かである。

しゃにむに登るとヤブを抜け、ガレの上に出た。地形図を見るとキノコ型のガレマークの右上にいるようである。ここから杣の道形がある。ということはここまで達するのに、もう少しましなルートがあるに違いない。鈴鹿にはどんな尾根にも杣の痕跡を見る。炭焼きが廃れて数十年の歳月が経つが、執念の道は長く形を残すものである。

時おりヤブになるのは仕方ないが、比較的歩きやすい道である。傾斜も緩くなって快適だ。ちょっと整備すれば登山道になりそうである。620m付近は殆ど水平であり、赤テープもヒモも全く無い清清しい尾根だ。やがて二股の松に出会う。ここは左に開けているが霧雨で全く見えない。コンパスで確かめると300度方向を中心に開けているので、山頂南の大ガレが見えるはずである。天気のいい日にもう一度来たい。

水を飲もうとザックを降ろしたらザックカバーが付いていない。ヤブ漕ぎで引っ掛けたらしい。ゴミになるので心苦しいが、もう戻る気力がない。誰かトレースしたら拾ってください(青色)。

すぐその先に四角い花崗岩と白砂青松の日本庭園のような場所があった。石榑峠方面が開けているので、晴れていればさぞかし素晴らしいだろう。ところでいったい七つの鋸歯状岩場は何処にあるのだろう・・・と思いつつ進むとすぐに大きな花崗岩に行く手を阻まれた。そろそろおいでなすったかと、ストックを収納する。しかしルートは易しい。手頃なお遊びだ。結局岩場は三つほどしかなく、いずれも簡単である。本の記述はいささかオーバーだった。

このあとメモが殆ど書いてないのは、歩きにくかったせいなのだろうか。雨天では記録がどうしても疎かになりがちである。そしてメモがないと我が半ボケの頭ではお手上げである。GPSの軌跡を拡大すると左右にふらふらしているので、ときどき巻いているのだろう。しかし水平な道から急斜面にぶつかったのは覚えている。地形図を見ると790m辺りか。この登りは短い距離だがこのコースの胸突き八丁である。少しヒザが痛くなってきたが息を切らせて登りきると、開けた広場に出た。そこにはボロボロになった缶ビールの空き缶がいくつか捨てられていた。こんな所にくる人もいるのかと思ったら、すぐ先がヨコ谷(中道)登山道出合だった。ロープが張られて「蛇谷コース行き詰まり」の看板があるところだ。蛇谷コースと言うのは私がトレースしてきた尾根ではなく、ここから斜面を下りてしばらく谷沿いを歩き、蛇谷左岸をトラバースして金山尾根末端に至るものである。蛇谷沢登りのおりに痕跡を見た。今は荒れて通行止めだが、通ろうという意思があればそう難しくはないだろう。むろん推奨はできない。

中道はここから山頂までけっこう長い。雨に煙る樹木を愛でながら高度を稼いでいく。笹原へ飛び出して展望が開ける場面はドラマチックだが、今日は全くの真っ白け。右ヒザがシクシクと痛み出した。数歩歩いては立ち止まる。足元にリンドウが咲いていたので休憩がてら、しゃがみこんで写真を撮る。少し休むと楽になる。山頂到着は12:18。4時間強費やしているが、この足とこのコースでは致し方ない。先客は子供二人を連れたお父さん。こんな雨の日に連れて来て、山が嫌いにならなければいいが・・・と思うが子供はわりと楽しそうに食事をしていた。私も食事にしよう。コンビニのお握り二個と山の水だけの超簡素な食事。軽量化のためガスコンロは置いてきた。先週は晴れても寒かったが、今日は雨でも暖かい。というより少々蒸し暑く、風に吹かれてちょうどいい。お握りを食べていたら二組ばかり登ってこられた。デジカメの話とか地図のダウンロードとかの内容が聞こえてくるのは、やはり時代だなあと思う。

食後クラを目指して裏道コースを下山。山頂直下であっと驚く団体に出会う。いったい何人いるのか分からないくらいガスの中から人が次々と湧いてくる。一人遅れて大汗をかいているオジさんに聞いたら、〇〇バスツアーだそうな。あいにくの天気だが中止しなかったのだろう。しかしオジさんの後にまだ一塊いらした。総勢50名弱。これだけの団体がササの海を一列に登っていくのは壮観だろうと、写真を撮るために振り向いたらもうガスに消えていた。視界は50mくらいしかない。

足の調子によっては一般道を下山しようと思っていたが、何とか持ちそうなので予定通り金山尾根に入ることにする。クラを過ぎたところでコンパスを信じ、背丈ほどのササに突入。あらら、行けども行けども尾根がない。左前方ガスの中に茫洋と樹林帯が浮かんでいる。どうもそれらしい。突入箇所が少しずれていたのだ。樹林帯に入ると20cm位の短いササの中に明らかな踏み跡がある。緩い傾斜を下っていく。ヤブはごく一部である。やがて殆ど傾斜がなくなり、しかのフンが散乱する広場に出た。地形図を見れば980m付近の等高線が粗い場所だ。月並みな言い方だが鹿の楽園といった所だろう。黄葉したカマツカがたくさん赤い実を付けている。その赤い実に銀の雫が着いてとても美しい。シロモジの弾けた実はテルテルボウズのようだ。

痩せてはくるが、何処までも伸びやかに平らな尾根は続く。実に素晴らしい尾根だ。逆にこのような傾斜の緩さは後半の傾斜が心配だ。痩せているうちはいいが、ちょっとしたピークから支尾根へ入り込まないように注意が必要である。890mの広場を最後に突如急傾斜になった。ここで右の尾根に入ると最後に蛇谷へ逆落としだ。左の尾根とも言えないような等高線の角(かど)を探していると、15m先に堂々たる体格の牡鹿がじっとこちらを窺っている。思わず見とれてしまう。しかしカメラを出す前に逃げられた。

鹿の逃げた急傾斜を木につかまって降る。あとでGPSの軌跡を見ると、ここで少し間違えてうろついたことがばれてしまう。降りたった場所にアケボノソウが咲いていた。この先極端な痩せ尾根。そしてまた緩やかな稜線漫歩となる。今度の赤い実はソヨゴか。左側がいつの間にか植林になっている。690mの広場で休憩。ここで尾根は二分する。一見左の方が有力だが、末端はホタガ谷の滝場へ没している。右へとると赤テー様の出現である。ここまではテープがなかったので、何のためのものか分からない。やがて旧蛇谷道と合流した。

もはや一般道と比べても遜色のない立派な道である。・587付近は晴れていれば展望があるだろう。もう地図の破線路を下るだけなのだが、疲れているせいかやけに長かった。下っても下っても着かない。地図のように単純な線ではなく、うねっている。谷のほうへ分岐する箇所が二つばかりあった。いずれこれも調査したい。15:22ようやく登山道に出る。やはりドンピシャ、看板で入口を塞いであった所である。ここから吊り橋まではすぐだ。

もはや一般道と比べても遜色のない立派な道である。・587付近は晴れていれば展望があるだろう。もう地図の破線路を下るだけなのだが、疲れているせいかやけに長かった。下っても下っても着かない。地図のように単純な線ではなく、うねっている。谷のほうへ分岐する箇所が二つばかりあった。いずれこれも調査したい。15:22ようやく登山道に出る。やはりドンピシャ、看板で入口を塞いであった所である。ここから吊り橋まではすぐだ。

宇賀渓ではツアーバスの運転手さんとガイドさんがヒマそうに待っていた。まだ下山しないようである。16:00ちょうどに駐車場に帰り着いた。終日カッパの山行だったが、雨は雨なりの情緒があるものである。