鏡岩と大平の尾根 02.12.15

同行者 とっちゃん

![]()

三池岳、釈迦ヶ岳間の稜線の東は侵食が激しく、西側と対照的に激しく切れ落ちている。大平へ至る尾根(栃谷左岸尾根)は段木、岩ヶ峰とともにそれを支えるバットレスの中核となっている。しかしこの尾根をトレースした話は聞かない。ちょうど甲賀の「くのいち」様を岩ヶ峰に案内することになったので、その大平尾根を組み合わせて栃谷橋を起点に周回することにした。それと眺めるだけだった鏡岩にもルートを探して立ち寄りたい。岩ヶ峰へは今まで大谷側の支流や尾根を使って周回していたので栃谷から北山へ登るのは私も初めてである。

八風キャンプ場上の栃谷橋駐車場8:45発。栃谷林道へ久しぶりに入ってみて驚いた。随分道が左右に押し出されて広くなっている。役所がまた良からぬことを企んでいるのか。鈴ハイ中村氏にもらった地図を見ると犬尾山(470m)西の鞍部に出る谷を上がるようになっている。しかしどうも探している間に通り過ぎたようだ。面倒なので手近な尾根から南に登った。稜線まで標高差はあまりないので、何処から取り付いても大したことはない。鞍部西の490m程のところに出た。

八風キャンプ場上の栃谷橋駐車場8:45発。栃谷林道へ久しぶりに入ってみて驚いた。随分道が左右に押し出されて広くなっている。役所がまた良からぬことを企んでいるのか。鈴ハイ中村氏にもらった地図を見ると犬尾山(470m)西の鞍部に出る谷を上がるようになっている。しかしどうも探している間に通り過ぎたようだ。面倒なので手近な尾根から南に登った。稜線まで標高差はあまりないので、何処から取り付いても大したことはない。鞍部西の490m程のところに出た。

一息入れて西に向かう。ハッキリした道があって迷うことはない。550m砂ハゲで小鳥が姿を見せる。とっちゃんによればエナガとコゲラだそうな。私はスズメしか知らないので発言権はない。大谷から北山に取り付くことを思えばぐんと道がよくて、一般の地図にはないがやはりこちらが正規のコースなのだろう。更に進むと岩棚にツララがぶら下がっていた。かなり気温が低いようだが、いいお天気で全く寒くない。ときおり小規模な岩棚が出てくる。右手には樹間から青空をバックにした三池岳を望むことができる。

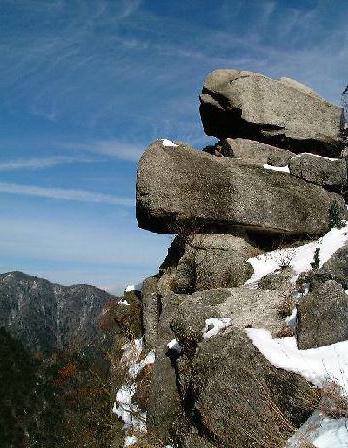

・649に向かう急登は落ち葉の上の浅い雪でズルズル状態。木につかまらないと登れない。松のある・649を過ぎると奇岩のある砂ハゲに出た。突然素晴らしい展望が開けた。当然休憩。三池岳から仙香山の稜線、下山予定の尾根など展望を楽しむ。樹林の間を登っていくと尾根は南に向きを変え、西に忽然と岩ヶ峰が姿を現わした。端正な三角形で手前に鏡岩を従えている。この先痩せ尾根の岩登りとなる。とっちゃんはこういう場所が好きだと言う。本当に甲賀の忍の末裔かもしれない。岩登りと言っても大したことはないが、雪が付いているので慎重に登る。

・649に向かう急登は落ち葉の上の浅い雪でズルズル状態。木につかまらないと登れない。松のある・649を過ぎると奇岩のある砂ハゲに出た。突然素晴らしい展望が開けた。当然休憩。三池岳から仙香山の稜線、下山予定の尾根など展望を楽しむ。樹林の間を登っていくと尾根は南に向きを変え、西に忽然と岩ヶ峰が姿を現わした。端正な三角形で手前に鏡岩を従えている。この先痩せ尾根の岩登りとなる。とっちゃんはこういう場所が好きだと言う。本当に甲賀の忍の末裔かもしれない。岩登りと言っても大したことはないが、雪が付いているので慎重に登る。

今度は平坦な樹林の広場になり、ロケーションがころころ変わって面白いコースだ。そこを抜けて少し登ると北山(770m)である。ここから先は何度も通った道であるが雪があると雰囲気も変わる。積雪がやや増えてきたが、よく締まる雪でかえってグリップが増した。まっさらな雪を踏みしめて歩くのは快感だ。アップダウンを繰り返して洞ヶ谷源頭の鞍部を通過し、岩ヶ峰手前の小ピーク(820m)に達する。右手に鏡岩が指呼の間に見えるが、ここからはアザミ谷の切れ込みが激しく直接行けそうにないので先へ進む。

鞍部へ降りると目前に要塞のような岩壁が行く手を阻む。ここからは左の大谷側へいったん降りて急斜面を巻き上がるのが正解なのだが、そうすると鏡岩から離れて直接岩ヶ峰へ行ってしまう。ここは正面突破しかない。岩壁の弱点を探して5mほど登っていったんバンドへ出る。もう一段垂直の岩壁があって頭上には背丈より大きなツララが数本ぶら下がっている。こんなのが落ちてきたら串刺しだ。雪の付いた狭いバンドをアザミ谷側へ慎重にトラバースする。回り込むとちょっとした岩小屋があって、入り口に大きなツララがぶら下がっている。とっちゃんを待つ間、直径10cm位のやつをへし折って両手で持つと、ずっしりと重い。真中あたりを噛み付くが歯が立たない。舐めると冷たくて美味しい。

鞍部へ降りると目前に要塞のような岩壁が行く手を阻む。ここからは左の大谷側へいったん降りて急斜面を巻き上がるのが正解なのだが、そうすると鏡岩から離れて直接岩ヶ峰へ行ってしまう。ここは正面突破しかない。岩壁の弱点を探して5mほど登っていったんバンドへ出る。もう一段垂直の岩壁があって頭上には背丈より大きなツララが数本ぶら下がっている。こんなのが落ちてきたら串刺しだ。雪の付いた狭いバンドをアザミ谷側へ慎重にトラバースする。回り込むとちょっとした岩小屋があって、入り口に大きなツララがぶら下がっている。とっちゃんを待つ間、直径10cm位のやつをへし折って両手で持つと、ずっしりと重い。真中あたりを噛み付くが歯が立たない。舐めると冷たくて美味しい。

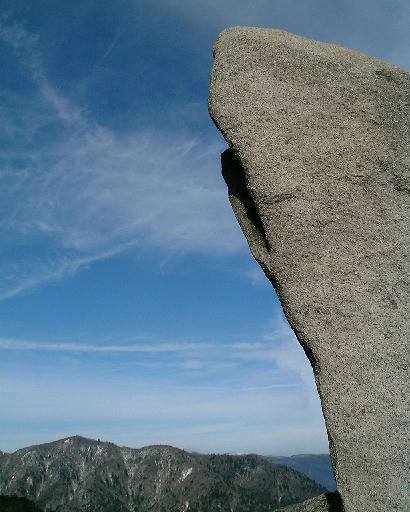

危険地帯を脱して更にトラバースすると、やっと鏡岩に至る痩せ尾根を見つけた。この尾根は難無く通れる。ついに到達。素晴らしいの一言。手前の岩はお金明神を思わせる。お金明神は鬱蒼とした杉木立に囲まれているが、こちらはあくまで開放的。突き抜けるような青空に屹立する花崗岩の塔は別世界へ誘われたようだ。両側の谷の切れ込みがいっそう高さを強調して威容を引き立たせている。 岩の上に登ると空中に投げ出されたような浮遊感で胸のすく思いだ。向こう側にも大きな岩塔があるようだが、近づきすぎて全貌がつかめない。一旦降りて向こうへ回り込んで基部へ攀じ登ってみる。絶景かな。谷を隔ててはるか竜ヶ岳・三池岳の山並みを背景に空中山歩のようである。

鏡岩は石が大きいので自宅からも見える。今日自分の手で触ることが出来て感激である。この磐座は鈴鹿でも有数である。有数どころか幾分お天気が手伝っているのもあるにせよ、ナンバーワンと言っても過言ではない。昔信仰があったかもしれない。しかし今回登山者も含め、人の痕跡を示すものは見当たらなかった。

鏡岩をあとに岩ヶ峰へ直登する。大谷側からもきついがこちらからも胸をつくような急登となる。ぐいぐい登っていくとやがてとっちゃんの姿が消えていた。大声で呼んでも返事がない。どうも人のペースにあわせて登るのは苦手だ。しかし冬は雪にくっきりと足跡が残るので迷う心配は皆無である。タバコを一服。

鏡岩をあとに岩ヶ峰へ直登する。大谷側からもきついがこちらからも胸をつくような急登となる。ぐいぐい登っていくとやがてとっちゃんの姿が消えていた。大声で呼んでも返事がない。どうも人のペースにあわせて登るのは苦手だ。しかし冬は雪にくっきりと足跡が残るので迷う心配は皆無である。タバコを一服。

岩ヶ峰はシャクナゲだらけで展望のないピークであるが、一応目標とする到達点に着く。もう12時を過ぎてしまった。この先のコバでお昼としよう。

積雪でヌタ場も分からない。冬にここへ来るのは初めてだ。随分雰囲気も変わるものである。適当な石の上の雪を払って腰を降ろす。全くの無風で明るい陽射しが降り注ぎ、雪上とは思えない暖かで長閑なお昼となった。ストーブがゴーッと音を立てるとじきにお湯が沸いた。簡素なインスタントラーメン。でも冬はこれが手早くてうまい。おにぎりは冷えすぎていたので鍋に放り込んで雑炊にした。食後はとっちゃんにミルクティーをご馳走になる。葉をすっかり落とした梢の上には青空。日曜がその週で一番いい天気に恵まれることは少ないが、今日は数少ない例外である。

稜線まで食後にはきつい登りをこなす。荒い息をして目印の酒瓶を埋めた地点に這い上がった。先ほどまでの穏やかさが嘘のように赤坂谷源流から強風が吹き上がってくる。積雪も多くなった。しかしラッセルと言うほどのことはない。先行者のトレースもある。夕方に忘年会が控えているので釈迦ヶ岳へは行かずに、三池方面へ稜線を進む。やがて背後に先ほど通過した岩ヶ峰が見えてくる。左から風を受けながらひたすら北へ進む。大平へ向かう尾根の取り付きは展望がいいので岩ヶ峰を見ながら一休み。こうしてみると鏡岩からの登りはすごい勾配だ。塩分の摂り過ぎでやたら喉が渇く。

稜線まで食後にはきつい登りをこなす。荒い息をして目印の酒瓶を埋めた地点に這い上がった。先ほどまでの穏やかさが嘘のように赤坂谷源流から強風が吹き上がってくる。積雪も多くなった。しかしラッセルと言うほどのことはない。先行者のトレースもある。夕方に忘年会が控えているので釈迦ヶ岳へは行かずに、三池方面へ稜線を進む。やがて背後に先ほど通過した岩ヶ峰が見えてくる。左から風を受けながらひたすら北へ進む。大平へ向かう尾根の取り付きは展望がいいので岩ヶ峰を見ながら一休み。こうしてみると鏡岩からの登りはすごい勾配だ。塩分の摂り過ぎでやたら喉が渇く。

さて未踏の尾根に突入する。今までの例からしてテープも道もあることが予想されるたが、尾根に踏み込むと全然そんなものはなかった。籔っぽい痩せ尾根を枝をポキポキ折りながらの下りとなった。杣道の形跡も無い珍しい尾根だ。段差を飛び降りたりしながらどんどん進む。途中で、まるで作り物のように垂直に重なった岸壁を見た。やがて風化した荷造り紐の目印を見つけた。やはり好き者は何処にでもいるらしい。

820m小ピーク。あまり展望はないが時折岩ヶ峰が見える。一旦降りて少し登り返した所がこの尾根唯一の標高点・794である。794と言えば「鳴くよウグイス平安京」であるが、そんな優雅な雰囲気があるはずは無い。ここからの下りで小潅木の籔が濃くなってきて難儀する。どうもおかしいと思ったら支尾根に入ったようなので、また苦労して登り返す。谷へ出てしまったらいつぞやの釈迦東尾根の二の舞だ。尾根の下りで間違えるのはたいてい小広いピークからの下りである。面倒がらずに地図を出さなければならない。

820m小ピーク。あまり展望はないが時折岩ヶ峰が見える。一旦降りて少し登り返した所がこの尾根唯一の標高点・794である。794と言えば「鳴くよウグイス平安京」であるが、そんな優雅な雰囲気があるはずは無い。ここからの下りで小潅木の籔が濃くなってきて難儀する。どうもおかしいと思ったら支尾根に入ったようなので、また苦労して登り返す。谷へ出てしまったらいつぞやの釈迦東尾根の二の舞だ。尾根の下りで間違えるのはたいてい小広いピークからの下りである。面倒がらずに地図を出さなければならない。

やがて傾斜も緩みハッキリした杣道が出てきた。この尾根は近江への道ではなく、この辺りで仕事をするためのものだったのだろう。今までと比較するとぐんと快適になった。更に下るとアカマツが増えてきて、松の落ち葉が堆積している。子どもの頃風呂の焚きつけにこの落ち葉を集めに着いて行ったことが懐かしく思い出される。500mあたりの小ピークを過ぎると地形図どおりすっかり傾斜が緩くなって、道も曖昧になってきた。

植林が現れてくると、もう終点は近い。右へ折れて林道に出ることにする。4:17無事車に帰る。いい時間だ。この尾根はこれと言った特徴もなく上部は籔であり、名付けるなら「物好き尾根」ということになろうか。トレースした事だけが満足であり、二回と行く所ではない。今日のハイライトはやはり鏡岩だった。