小竜の穴に潜る 03.06.15

同行者 たまさん、通風山さん

![]()

山のアナたの地の底に 小竜住むと人の云ふ --- カール・ブッセ (ハリマオ偏訳)

穴があったら入りたいと言う表現は恥ずかしい時に使う言葉である。しかしそうでなくとも入りたいこともある。理屈では説明し難いが、未知の物を見てみたいと言う好奇心は人間に備わった特殊な欲望である。前回下調べした御池岳小竜の穴ケービングの機会がついにきた。ケービングとは洞窟探検の事である。

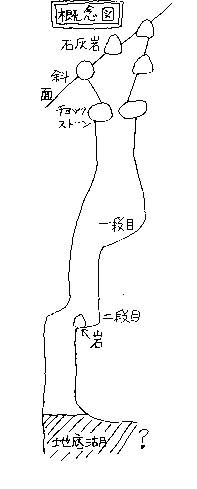

洞窟には縦穴と横穴がある。その中間もあろう。小竜の穴は典型的な縦穴であり危険が伴う。万全を期して、山岳会で沢登をやっている通風山さんと、藤内壁で岩登りの講習を受けたたまさんを誘う。この穴は単独では絶対入ってはいけない。場所も公開しない。天気は小雨の降る芳しくないものだったが、せっかく3人の予定が合ったので決行することにした。どのみち天気を気にするような人たちではない。

車での道すがら紫陽花や菖蒲の花が水玉をつけて麗しい。本格的な梅雨シーズン入りを思う。R306を登っていくと粉を被ったような白い葉を付けた木が目立つ。毎年気付くがまだ調べていない。駐車場に着くとお二人とも既に来ていた。さすがに人気の御池岳も今日は誰一人駐車場にいない。こんな小雨の降るような日はヒルの餌食になりに行くようなものだ。

現場までの登りは湿度のせいか体調のせいかとてもしんどかった。装備が重たいこともある。通風山さんは大汗をかいている。たまさん一人元気だ。靴には早くもヤマビルがへばりついていた。休憩して下りにかかると、葉の枯れたバイケイソウが花をたくさん付けていた。

尾根からコンパスを合わせ、斜面を降りるとドンピシャで穴に着いた。辺りは霧が漂い不気味な雰囲気だ。石灰岩に囲まれた穴を覗き込んだお二人はしばらく言葉がない。「写真で見たよりすごいね」と、ややビビリ気味。穴に限らず、写真はスケールを写すことは難しい。

ロープ長に損失が出るが、角度的にいいと思われる斜面の上側の木に通風山さんの40mザイルをダブルにして掛ける。端末を穴の中に放り込むとザイルは音もなく吸い込まれていった。万一を考えて確保用にたまさんの30mをシングルでハーネスに結ぶ。事故を起こしては遊びが遊びにならないので、このくらいの用心は必要だ。

先ず、言い出しっぺの手前、私がトップで行かねばならんだろう。ヘルメットにヘッデンをセットして、シュリンゲ3本、カメラ、懐中電灯を持っていよいよ出発。ダブルロープにエイトカンをセットすると強力な制動で心強い。通風山さんの確保もある。しかし何といっても中は未知の世界だ。小竜に尻を食い付かれるかも知れない。1492年イザベラ女王に見送られて未知の大海に船出したコロンブスの心境もかくや。この世の見納めになるかもしれないので、たまさんに写真を撮ってもらう。

ガスの中で作業 行ってきまーす (私) たまさんの番(ぶれてごめん)

狭い喉口を過ぎると、ハング気味の垂直の壁になった。引き返すなら今だと思った。ここを降りてしまって、生還する事ができるだろうかと言う不安が頭の中をよぎる。まあ上には二人いるから何とかなるだろうと、不安を振り払い、降り続ける。いざとなればシュリンゲで足掛かりを作るまでだ。傾斜地ではあるが何とか立てる所に降り立った。1969年、月面に第一歩を記したアームストロング船長の心境もかくや。

思ったより中は広い。岩棚のようなものもある。白骨があったらどうしようと思ったが、人間の痕跡はない。上を仰ぐと高く小さな穴から光が漏れてくる。ついに降りてしまった。泣こうがわめこうがもう腹を据えるしかない。ヘッデンでは頼りないので持参した懐中電灯を点ける。周囲を探ると更に4m位垂直に穴が続き、底には平らな場所がある。どうもそこでこの穴は終わりのように見える。もう戻りの岩登りの事で頭がいっぱいで更に降りる気がしなかった。しかし「毒を喰らわば皿までも」という格言もある。二回目の機会はないだろうから、後悔すると悔しいので更に一段降りる。

降りてみて良かった。終わりと思われた穴は横に広がり、更にもう一段続いて落ちていた。刃物のようなとがった薄い岩に寄りかかって、恐る恐る下を照らした。8m位の垂直な穴の底にはなんと満々と清水を湛えた地底湖があった。素晴らしい!電灯の光はガラスのような水に吸い込まれ、水深はよく分からない。実に神秘的だ。恐怖に怯えつつもしばらく見入ってしまった。

ロープの長さが尽きたのでこれ以上の下降は不可能。私の持参したロープを穴に下ろしてもらう事は可能だが、支点がない。いや、あったとしてもこんな怖い所を降りるのは絶対ゴメンである。泉の横は更に広がっているようだが、もはや私たちの力の及ぶ場所ではない。探検するなら岩にボルトを打って、潜水具を持ち込み、本格的にやるしかないだろう。

ロープの長さが尽きたのでこれ以上の下降は不可能。私の持参したロープを穴に下ろしてもらう事は可能だが、支点がない。いや、あったとしてもこんな怖い所を降りるのは絶対ゴメンである。泉の横は更に広がっているようだが、もはや私たちの力の及ぶ場所ではない。探検するなら岩にボルトを打って、潜水具を持ち込み、本格的にやるしかないだろう。

写真を撮って引き上げることにする(予想したとおり写真は鮮明ではなかった。ご勘弁を)。合図を送って、確保を頼む。ホールドがないので懸垂ロープをつかんで攀じ登り、一段目に這い上がった。さて、ここからが難所である。垂直の岩は濡れてよく滑るし、鍾乳石のようにトゲトゲした所もある。念には念を入れてプルージックをとりながら登る。ホールドがないところは懸垂ロープに縋って腕力で登る。確保があればこそだ。一部引っ張ってもらい 何とかスリバチの底の喉口から脱出して、シャバの空気を胸いっぱい吸う。やれやれだ。緊張が解けて体中がガクガクする。閉塞と暗闇の空間では、かなり精神的重圧を受けることが分かった。

次はたまさんだ。必ず外に二人以上残らないと万一の場合引き上げられない。今日の場合は三人だから、一人づつ降りることになる。しばらくしたら一段目から「もう上がります」のコール。二段目の下降にびびっているらしい。 「あかんあかん、地底湖を見てこなあかん」とハッパをかける。

無事地底湖を拝んで戻りの難所。なかなか上がってこない。苦闘の様子。すり鉢の底まで降りて一部ロープで引き上げる。這い上がったたまさんを見るとズボンは泥だらけだ。自分のズボンを見てみたら私も泥だらけだった。

確保を交代して通風山さんが降りる。言葉を発してこない。私もそうだったが、自分のことで手一杯で上から心配して掛けてくれる声になかなか反応できない。しばらくして戻りの難所では色々工夫して試しているようだった。カラビナの音がカチャカチャ聞こえてくる。最後は重たかった。通(つう)さん、体重減らしてちょうだい。

最初は「僕はいいです」と言っていた通風山さんも無事地底湖を拝んで、3人とも無事故で生還できたのは何よりだった。穴は斜面にあるので、平らな尾根に戻って満足感に浸りながら昼食とする。手袋を脱いだら指の間をヒルに食われて出血していた。心配された足は大丈夫だった。サロンパスが利いたのだろうか。

食後ブナの枝にロープを掛けて、木登りがてらシュリンゲを使って緊急脱出の練習をして遊ぶ。

ロープ訓練 たまさん 通風山さん

万一穴が短くて簡単に終わったら御池岳に登ろうと考えていたが、思ったより時間がかかったし、探検に充分満足したので帰ることにした。前回の下見と同じように最短距離の急斜面を転がるように降りた。雨を吸った斜面はズルズルで苦労した。

私の物好きな計画に二つ返事でOKしてくれたお二人に感謝。そして御池岳の胎内の不可思議さを思う。あの水は何処から来て何処へ行くのだろう。

中から上を見上げる。もう帰れないかも。

洞内の壁

一段目から落ち葉の積もる二段目を見下ろす

二段目でロープが尽きる 濡れた落ち葉でグチャグチャ

二段目から更に下を覗く。 待望の地底湖入り口か? 澄んだ水が満々と