古代三関シンポジウム

古代三関シンポジウム

鈴鹿山脈を歩いていると山域周辺での歴史的事件が気になる。壬申の乱や鈴鹿関はその最たるもの。

2017年3月18日・19日に、亀山市などの主催による「古代三関シンポジウム」が開催されたので参加した。古代三関は鈴鹿関(すずかのせき、東海道)、不破関(ふわのせき、東山道)、愛発関(あらちのせき、北陸道)のこと。現在、亀山市は鈴鹿関の発掘調査を進めている。18日はシンポジウム、19日は現地見学会。同時に亀山市歴史博物館で発掘された瓦など展示されており、好感を持てる良いイベントだった。

シンポジウム

亀山市文化会館で開催されたシンポジウムは参加者150人くらい。大学の先生による講演は時間配分ミスによる尻切れトンボ型。準備不足だね。これに三関の地元自治会関係者による講演が続いた。

愛発関は所在地不明。古来、愛発は地名として使われた記録がなく、明治以降に始めて愛発村として使用されたとのこと。不破関は土塁から関全体の規模が判明している。西側の防衛施設が藤古川として想定されているが、この可否など疑問は残ると発言。鈴鹿関は西側の築地塀の一部が近年の発掘調査で判明した段階。関町の観音山~西の追分~城山の築地塀は南の鈴鹿川に達していた可能性があるが、南側の防衛施設が浅い鈴鹿川で良かったのかは疑問。関宿では江戸期くらいの出土品しかなく、まだ何も解らない状況。

現地見学会

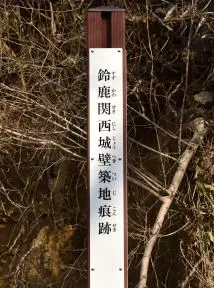

まちなみ文化財室長始め市職員の案内で、城山南西の第2次調査地(二条の瓦溜り、間隔2.3m)、第4・5次調査地(僅かながら瓦が出土)、第8次調査地(城山登山口)、観音山の第1次調査地(築地塀痕跡)を歩いた。

観音山斜面を南下した築地塀は道路沿いに東へ伸びて、再度南へ斜面を下っていたようだとのこと。加太越奈良道と東海道(阿須波道)が分かれる西の追分付近が古代鈴鹿関の西門だったのか。出土した重圏文丸軒瓦は八世紀中頃に製作されたものと知られているとのことなので、この時期に塀が作られたなら壬申の乱から時間が経過している。第1次調査地の上にある行者岩から加太越えの道など展望して終了となった。

参加者は50名程、城山西側の石垣沿いなど予想外に歩きやすいと思ったが、地元・新所地区の協力で枝を払うなど事前に整備されたとのこと。亀山市歴史博物館で出土品などの特別展示を見て、花粉症に悩まされたスケジュールを終了した。