和泉村は2005(平成17)年11月7日に大野市に編入合併しました

この人造湖(九頭龍湖)の湖底に祖先の暮らしがあ

この人造湖(九頭龍湖)の湖底に祖先の暮らしがありました。 ~湖畔にて~

「九頭龍の清き流れもダムとなり御霊還りぬ水海道」

故郷を偲んで離村した人々が建てた碑です。和泉村

故郷を偲んで離村した人々が建てた碑です。和泉村は、昭和33年に上穴馬村と下穴馬村、そして石徹白

村の一部が合併して成立しました。

祖先の名前が出てくる最も古い文書です。きびしか

祖先の名前が出てくる最も古い文書です。きびしかった生活の一端が覗われます。

(旧荷暮村三島家蔵、寶暦13年12月)

上穴馬村の経済を支えた面谷(おもだに)銅山の跡。

上穴馬村の経済を支えた面谷(おもだに)銅山の跡。大野銅と呼ばれ、江戸期には大野藩の財政を支えまし

た。

持穴(もちあな)と白馬伝説

「昔、此穴より竜馬出て、勝原と云所迄飛しに、ただ直ちに帰りし故、今勝原に「馬返し」と云所有、夫より飛出し半原の山にて笹を喰ひける。今此葉は片葉なり、夫より飛騨へ飛ける。依て此国を騨馬飛と書く。夫より信州駒ケ岳へ参りしに依て駒ヶ岳といふとかや。此穴を持つゆへ、持穴村といふ。」(帰雁記異本より)

祖先はどこから?

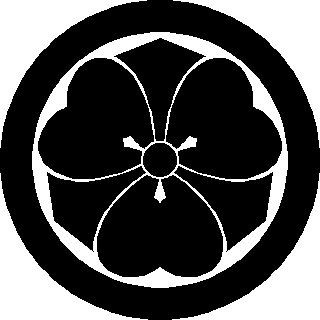

家紋は「(丸に)剣片喰」です

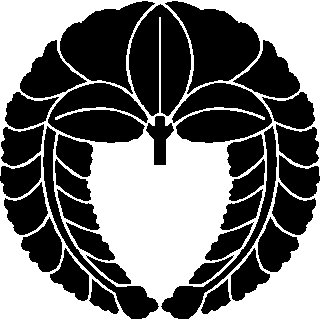

家紋は「(丸に)剣片喰」です  上半原の一族の紋「下り藤」です

上半原の一族の紋「下り藤」です三島氏の伝承

久沢にある平家墓(平家の落ち武者の墓と言われてい

久沢にある平家墓(平家の落ち武者の墓と言われています)。ここは、1995年6月25日に、村の歴史を訪ねる会

である「穴馬の歴史を訪ねる会(穴馬知ってる会)」で訪

ねました。

穴馬の歴史を訪ねる会(穴馬知ってる会)って何

私が参加させていただいてからの活動です。この会では、私も皆さんと一緒に村の歴史を勉強させていただいています。

1995年度

☆6月25日 久沢・平家墓

久沢部落の南方二キロの川中に「持臼」という地籍がありここに大小九基の墓がある。中央の墓は八寸角で、高さ四尺、左右に順次低い墓が並べられている。左端の墓石は三箇の彫刻があり他には彫刻はない。これは平家残党が潜伏していた当時の通路で、本巣郡根尾村明神山に通じる峻険な道跡があり、明神山中腹にも同様な墓がある。これは「平家九盛」の墓と伝えられる。

☆8月27日 石徹白・白山中居神社、大師堂

白山南麓、石徹白川支流の宮川右岸に鎮座する。境内に古代祭祀遺跡とされる磐境(巨岩)がある。越前国神名帳記載の「正一位白山大明神」に相当する。白山山頂の本社と、美濃馬場白山中宮長滝寺との中間、すなわち「中居」に位置したので「白山中居神社」と称した。

☆10月14日 面谷銅山

福井県立大野高校の加藤守男先生にご指導をいただく。

1996年度

☆7月31日 上大納道場、下上大納地区神社3ヶ所

浄楽寺は、昭和36年2月1日に寺になった高田派の寺院でそれまでは大原道場と呼ばれる一道場であった。光明号本尊はこの道場に代々伝えられてきたものである。これは親鸞の没後、関東の高弟たちが宗祖の教説に従って製作したとされているもので、鎌倉末期から室町初期のものといわれている。

☆8月24日 勝山市・平泉寺

天正2(1574)年4月13日平泉寺が一向門徒により焼き討ちにあったとき、平泉寺学頭であった賢聖院顕海は、危うく美濃国境の桔梗ヶ原に逃れ、穴馬市布村の原左近右衛門の庇護下にあった。天正11(1583)年2月、10年の逃亡の後、弟子の専海、日海と共に焼け跡に帰り、平泉寺再興に着手した。その時、原左近右衛門の2男藤右衛門も同行した。

☆12月3日 歴史講演会・三国町雄島神社宮司 松村忠祀先生

1997年度

☆6月29日 荷暮・穴馬城跡を探せ

天正3(1575)年織田信長の一向一揆征伐に際しては、郡上から遠藤、日根野勢や長滝寺衆徒が金森長近の軍勢と共に、一揆勢の立てこもった穴馬城に迫り、これを落として大野城を攻略した、との記録がある。穴馬城は、一揆勢が立てこもった砦があったと思われ、場所は荷暮の滝波山と野の小屋の近辺であると言われている。(ただ、荷暮に戦いに関する伝承がなく、西谷村史によると、侵攻ルートを検討した結果、穴馬城は西谷村にあったとされるブタナギ城であるとしている。)

☆8月23日 白鳥町・長滝神社「白山信仰の流れを追って」

長滝寺は白鳥市街から数キロ長良川を登った所にある。養老元年泰澄の創建と伝え、その後神仏習合により白山本地中宮長滝寺と称し、平安時代から白山登拝の美濃馬場として栄えた。美濃馬場は、白鳥長滝寺-檜峠-石徹白-白山中居神社-美女平-一の峰から別山経由で登った。

☆11月30日 上半原・徳平「謎の石積み」

1998年度

☆6月19日 歴史講演会・作家 中島道子先生「本能寺の変のうらに穴馬が」

☆7月5日 上半原・徳平「謎の石積み」

昨年度に引き続き実施。勝山市教育委員会の宝珍先生にご指導をいただく。

☆8月21日 中竜・面草「昔の穴馬へタイムスリップ」

☆8月30日 鶴来町・白山比咩神社、白峰村・白山本地堂

手取川右岸の独立丘陵舟岡山の南方に位置する旧国幣中社。現在も「白山さん」として親しまれている。

1999年度

☆8月29日 美山町・伊自良氏館、赤心資料館、上宮山聖徳寺

伊自良氏は、八田知家の二男、伊自良有知に始まる。関東の豪族、宇都宮氏が本家で、藤原氏を称する。

伊自良氏の祖、有知は承久三年(1221)の勲功で、美濃国伊自良の地を賜った。その後、美濃国より越前国

小山庄に入り、小山庄の領家と共に成長してゆき、鎌倉時代に北条氏の地頭代として地頭請に成功する。嘉

歴三年(1328)には伊自良知綱が小山庄地頭職を確保し、その後味見郷中手に館を構え、江戸時代末まで

この地を支配した。

上宮山聖徳寺は越前における真宗高田派の古刹で、聖徳太子の霊像を奉祀して発展してきた寺院。

<余話>

持穴にあった小学校