水晶岳は何処にあるのか

水晶岳の位置は根ノ平峠の北なのか、南なのか。現状で把握している資料の整理です。

1 概要

登山地図に記載された水晶岳は根ノ平峠の北にある目立たない山だ。三等三角点が存在するが、三重県側から見るとどれが水晶岳か分からない。

ところが、古地図を調べると水晶岳はこの三角点ではなく、根ノ平峠の南にある国見岳の名称であったと知れる。千種越の山道を歩いて根ノ平峠に達したとき、その南に見上げる高い山が水晶岳だった。何故、その水晶岳の名称が根ノ平峠の南から北の三角点へ移動したのか。関係する資料を整理してみた。

2 水晶岳の三等三角点

明治27年発行の2万分1図「御在所山」には千種越(根ノ平峠)の北に標高953.8mの三角点がある。山名は記載されていない。以下は国土地理院の点の記から引用した。

- 点名:千種越

- 所在:蒲生郡市原村大字甲津畑字水晶

- 撰定:明治二十一年八月十八日

- 造標:大正三年六月二十五日

- 観測:大正三年八月四日

- 旧観測:明治二十一年十一月

三角点へは三重県側の千種から千種越の山道を二里で峠に達し、右折して「登ること半里にして本点に達す」とある。「半里」では羽鳥峰付近まで行ってしまうが、点の記の文字はそれ以外には読めそうにない。

3 国絵図の水晶岳

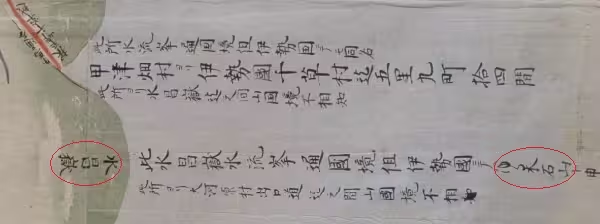

水晶岳は江戸期の国絵図に記載がある。上図は元禄国絵図の近江国だ。朱書きの「根平峠千種越」の南に「水昌嶽」とあり「伊勢国ニテハゆる木石山ト申候」と付記されている。「ゆる木石山」はユルギ石がある山。すなわち現在の国見岳であり、それを滋賀県側では水晶岳と呼称していた。残念ながら伊勢国の国絵図は現存しない。

- 元禄国絵図・近江国(1701):国立公文書館

元禄国絵図の改訂版である天保国絵図の近江国でも同様だ。こちらは伊勢国(上図)が残されており、千種越の南に「ゆるき石山」、近江国では「水昌嶽」の付記がある。国絵図は幕府へ提出する公文書なので摺り合わせた結果なのだろう。

4 近江輿地志略

膳所藩主の命により編纂された『近江輿地志略』の蒲生郡に「水晶嶽」の項があり、「当郡の東極、伊勢の国界の山にして、高山なり。往古は此の山中より水晶出しゆへ、名付るなるべし。古歌に蒲生野の玉の緒山と読るは是なり」とある。

蒲生郡の伊勢国境にあり、蒲生野から遠く離れて見えもしない水晶岳を「蒲生野の玉の緒山」とした理由は不明だが、この文言は後の書籍で無思慮に引用されることになる。

- 近江輿地志略(1733):国立国会図書館

5 資料を並べてみる:水晶岳が千種越の南にあるもの

水晶岳が千種越の南にある地図は次のような事例がある。

- 近江国細見図(1742):西尾市岩瀬文庫

- 伊勢国全図(1810):西尾市岩瀬文庫

- 大日本輿地便覧 乾 近江国(1834):国立国会図書館

- 伊勢国細見図(1861):西尾市岩瀬文庫

- 輯製20万分1図 岐阜・愛知・滋賀・三重方面地図(1898、明治31):宮内庁

- 滋賀県管内全図(1900、明治33):西尾市岩瀬文館

- 大正新刻最新滋賀県全図(1913、大正02) :滋賀県立図書館

- 最新滋賀県全図(1926、大正15):滋賀県立図書館

江戸期の地図が国絵図を踏襲することは当然か。例えば『大日本輿地便覧』の近江国(上図右)では千種越の南に「水昌岳」がある。ただし、伊勢国(左)には「ゆるき石山」でなく国見岳と書かれている。

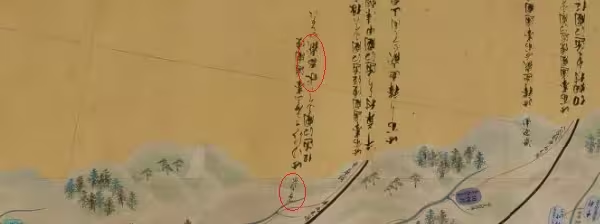

明治期の『輯製20万分1図 岐阜・愛知・滋賀・三重方面地図』は地図を貼り合わせたもので、資料の六枚目には千種越の南に水晶岳が記載されている。明治天皇御手許書類とあるが、陸地測量部による明治31年の輯製20万分1図を使用してるので内容は国絵図を引き継いだものなのだろう。

上記の地図リストの内、最後の大正期の地図二件は大阪の和楽路屋が出版、又はその創業者が著者になっている。大正15年の『最新滋賀県全図』は大阪朝日新聞の附録とある。

明治初期の官撰地誌『日本地誌提要』は水晶岳を「蒲生郡東界にあり。伊勢に接す。山麓千種越路より二十一町」としている。また、同時期の教科書『頭書近江風土誌』にも「二十一町」との文言がある。いずれにも千種越からの方向を記載していないが、『帝国地名大辞典』の「水晶山」には「蒲生郡の東境に位し、千種越の南に聳え…登行山麓千種越路より二十一町」、御在所岳には「其北方水晶嶽、千種越、釈迦嶽等の諸峯峙立せり」とあり、水晶岳の位置は千種越の南二十一町との認識だ。

もちろん、水晶岳と千種越の位置関係を判断できない資料は多数ある。例えば『細見伊勢国絵図』はどのように解釈すれば良いのか分からない。この地図を『北勢三重全郡採藥之記』ではスケッチ風に表現したように見えるが、文中の「ユルギ山」と千種越が図上にないので位置関係は不明だ。

- 細見伊勢国絵図(1830、天保01):西尾市岩瀬文庫

- 北勢三重全郡採藥之記(1887、明治20):国立国会図書館

6 資料を並べてみる:水晶岳の位置が混沌としているもの

明治後期には陸地測量部による地形図が整備された。しかし、その課程で国絵図などの従来の知見と折り合いを付ける必要があったはずだ。当然ながら混乱が発生する。

明治18年に独自に編集された『鉱山借区図』には国絵図に同じく国境の東西に水晶岳、ユルキ石山がある。おまけに水晶岳の北に冠岳、鎌岳の北に釜ヶ岳が書かれているが、不可解な『伊能大図』と整合性を取るためか。陸軍省の第四軍管図に江戸期の情報が相乗りをしている。

- 鉱山借区図(1884、明治18):東京大学

明治38年の『大日本地誌』には「千種越(七百七十二米)の北には釋迦ヶ岳(千百〇五米)、水晶嶽(千百二十米)等を起し、南には御在所山(千百五十二米)・千種山・鎌ヶ嶽(千二百五十四米)」とあり、千種越の北に現在の国見岳なみの標高の水晶岳が存在している。根拠不明だが、この出版時期にしては内容が雑に思われる。

- 大日本地誌 卷四近畿(1905、明治38):国立国会図書館

明治期の教材用地図では水晶岳の位置は混沌としている。滋賀県立図書館の近江デジタル歴史街道に収録されているが、引用を許可していないので事例のリンクを幾つか。

7 資料を並べてみる:水晶岳が千種越の北にあるもの

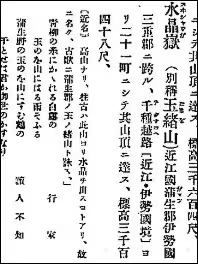

水晶岳を千種越の北に位置づける決定的な役割をしたのが明治39年の『日本山岳志』だ。水晶岳を別称玉緒山として「近江国蒲生郡伊勢国三重郡に跨る、千種越路[近江・伊勢国境]より二十一町にして其山頂に達す、標高三千百四十八尺」とある。

巻末の山岳表によれば、水晶岳の標高は953.8m、その根拠は明治30年刊行の2万分1図、登路の根拠は『日本地誌提要』となる。

そこで、該当地図を探したが国土地理院の図暦に存在しない。明治27年発行のものがあるので調べると冒頭に書いたとおり、千種越の北に三角点の記号と953.8があるけれど山名の記載はない。

この標高953.8mの無名峰を水晶岳に比定した根拠が『日本地誌提要』からの引用だ。前述のとおり「蒲生郡東界にあり。伊勢に接す。山麓千種越路より二十一町」とあり、『日本山岳志』の編者は距離の起点を千種越路の[近江・伊勢国境]、すなわち根ノ平峠と補って記載している。問題は根ノ平峠~三角点は七町程度なので、三角点は水晶岳として不適当なことだ。(距離:一町 = 約109m)

この水晶岳の比定は編者の錯誤だろう。「誤謬極めて多し」と評した『帝国地名大辞典』の「千種越の南に聳え」は気に入らなかったのだろうか。南の国見岳なら二十一町の距離はそれほど違和感がない。

- 日本山岳志(1906、明治39):国立国会図書館

同様に、大正天皇の御大典記念事業として編纂された『近江蒲生郡志』に「水晶嶽は市原村に属し近江伊勢國境に聳ゆる高山なり、九五三米突八なり」とある。この水晶岳も三角点だろう。

編者が国絵図にある水晶岳の位置を無視した理由が解らない。『近江輿地志略』を否定して、古歌の玉緒山を布施山に比定したことで興味を失ったか。あるいは無批判に『日本山岳志』の水晶岳を受け入れたのか。ところで『近江蒲生郡志』の付図とされる『近江蒲生郡図』が滋賀県立図書館にあり、ここでは杉峠の南にある雨乞岳の位置に「水晶嶽」がある。こちらは、どのような錯誤なのだろうか。

- 近江蒲生郡志・卷八(1922、大正11):国立国会図書館

- 近江蒲生郡図 近江蒲生郡志巻一付図(1922、大正11):滋賀県立図書館

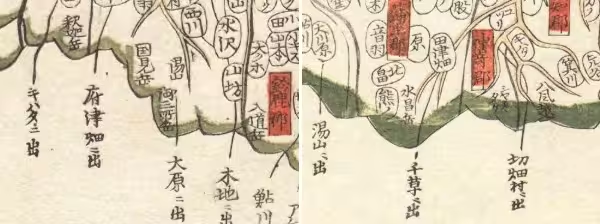

そして、水晶岳が千種越の北に書かれた地図が登場する。次の大正期の地図二件は同じもの。金刺製圖部により発行された『滋賀県全図』の改正三版と改正五版であり、同社の全国地図帳に収録された。当時は水晶岳を千種越の南に書いた和楽路屋の地図も存在しており、市販地図の水晶岳の位置は二種類あったことになる。

- 滋賀縣全圖(1920、大正09):国際日本文化研究センター

- 最新詳密金刺分縣圖(滋賀縣全圖)(1925、大正14):国立国会図書館

上図は改正五版(国立国会図書館)の該当部分。北から八風峠、釈迦ヶ岳、水晶岳、千種越、御在所山が並ぶ。しかし、水晶岳は何故か神崎郡にある。

何故、水晶岳が蒲生郡から北の神崎郡へ移動したのか。この地図は改正五版だが錯誤が多い。鈴鹿山脈周辺では大君ヶ島越→大君ヶ畠越、君ヶ昌→君ヶ畠、菅尾→萱尾、甲池畑→甲津畑、上蔵王→北蔵王。「谷虫至」→「谷蛭」、「野木楽」→「野櫟」もある。醒ヶ井の西の中仙道には枝折があるが位置が不適当、伊吹山南西に置かれた弥髙山も不可解。編纂者は民間地図の第一人者とのことだが、これだけ錯誤が多いと水晶岳の位置も単純な記載ミスのように思われる。千種越の南に記載すべきものを釈迦ヶ岳の南に書いてしまっただけ、かも知れない。

ともかく、このようにして水晶岳が千種越の北にあるガイドブック、地誌、そして地図が揃ってしまった。

8 現状

大正期から昭和初期の登山案内書は三角点を水晶岳として登山対象にしている。『近畿の登山』には水晶岳を△九五四米として「千種越へより登る」とある。なお、この記載内容は『日本山岳志』の丸写しだ。『日本山岳志』が『近江名跡案内記』の書名を『近江名跡志』と誤記したことをそのまま写している。

『近畿の山と谷』では水晶岳を「御在所岳の北に峙つ枝峰であると云ふ説と、根ノ平峠の北方に位置する954mの頭との二説があって…確かな根拠はない」と怪しむが、人気がある三角点への登路を解説している。なお、国見岳への登路はどちらにも記載がない。

県境尾根における蒲生郡と神崎郡の境界は金山のようだ。ならば蒲生郡の東極とされた水晶岳の候補は、御在所岳(一等三角点)、国見岳、水晶岳(三等三角点)、金山のいずれかになるが、結局は『日本山岳志』に記載されたように三等三角点を「水晶岳」として現在に至っている。以上、現状で把握していることを整理した。