鈴鹿には三国岳が四つあるのかな…

単なる資料整理。鈴鹿山脈には三国境が二ヶ所ある。しかし、地誌などには四つの三国岳(山・峠)が出てくるので、訳が解らなくなる前に整理作業をしておく。

1 三国岳(三等三角点:815.0m)

この三国岳は、美濃、伊勢、近江(岐阜県、三重県、滋賀県)の三国境にある山。国土地理院の地形図に「三国岳」と山名が記載されている。点の記によれば、山頂西側の三角点は明治21年に設置とのこと。

2 三国岳

鈴鹿山脈の南端に近い伊勢、伊賀、近江(三重県亀山市、三重県伊賀市、滋賀県)の三国境にある山。地形図に名称の記載はないが登山地図(山と高原地図:昭文社)には「三国山」とある。地味な山だが、伊賀市都市計画図(伊賀市)によると油日岳より少しだけ標高が高い。

三国地誌(国立国会図書館)の北打山に「山頂に円丘あり是三国の界」とあり、甲賀郡史(国立国会図書館)には三国岳は「油日山の南東に在り」、伊賀町史(国立国会図書館)には「三国岳南方の『ソロゾロ峠』」との記載がある。

3 霊仙山周辺の三国ヶ岳

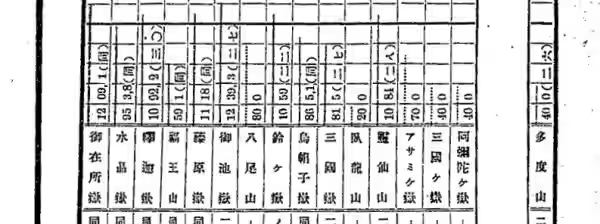

明治39年の日本山岳志(国立国会図書館)には、鈴鹿山塊に二つの三国岳がある。

すなわち、鈴鹿山塊の本編に(1)三国岳、補遺に(2)三国ヶ岳の項がある。(1)は上記の三等三角点の山。(2)の三国ヶ岳は見当が付かないが「坂田郡の南東方にあり。醒井村より一里三十町にして其山頂に達す」とある。

上図は同書の巻末にある山岳表の一部分。この山岳表によると、(1)は標高815mで出典は日本地誌提要(国立国会図書館)、(2)は標高400mで出典は滋賀県の統計書だろう。なお、(2)の標高は編者が見積もったもの。見積もりに使ったであろう1891~1909年(明治24~42)の霊仙山周辺の旧版地形図が今昔マップにある。

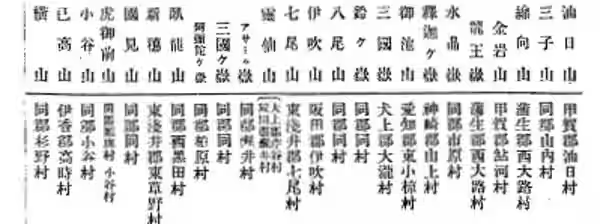

滋賀県の統計を探すと、滋賀県統計全書 明治33年度(国立国会図書館)に山岳一覧表があり、霊仙山に並んで(2)の三国ヶ岳と思われる山が記載されている。上図に引用したが、(2)の三国ヶ岳の所在地は醒井村なので、犬上郡芹谷村・坂田郡醒井村とされた霊仙山より北の位置にありそう。なお、滋賀県統計全書の山岳一覧表には正体不明の山があるが、その後に整理されて見慣れた山名ばかりになった。

別の資料として、明治初期の坂田郡上丹生村絵図(滋賀県立図書館)がある。上丹生村は梓河内村、榑ヶ畑村などと合併して後に醒井村になる。この上丹生村の南東境界に山岳表にある霊仙山、三国岳、阿さみヶ岳、阿弥陀ヶ岳が並んでいる。ただ、抽象的なので具体的な位置はなんとも。

また、別の資料として、霊仙山への登山記録に(2)の三国ヶ岳らしいものが出てくる。大正4年発行の山岳巡礼(国立国会図書館)だ。経ヶ塚から江濃国境の無名ピークにて、案内人の山田清太郎が「前方に見えるのが三国ヶ岳…江濃二ヶ国の国境だから些っと可笑しい」と説明している。この後に漆ヶ滝へ下りているので、三国ヶ岳は国境尾根、かつ上丹生村境界との条件で、P992.7mやP920mのことだろうか。

近江国坂田郡志(国立国会図書館)の小字名にも「三国嶽」がある。日本山岳史の編者による標高の見積もり400mは低すぎる。

4 三国峠

近江輿地志略(国立国会図書館)の五僧村に「中霊山 三国ヶ岳の北東に有」と書かれている。中霊山(霊仙山)から見れば、三国ヶ岳は南西になってしまうのだが、これは誤記や誤認識だろうと思っていた。

同様のことが日本地誌要諦(国立国会図書館)の中霊山にも書かれている。近江輿地志略から持って来たのか。

ところが、伊能大図彩色図(国土地理院)を見ると㚑山(霊仙山)の南西に「三国峠」が書かれている。コレ、何だろう。周辺の鍋尻山、杉坂峠に比べると立派な山として書き込まれているのだ。杉とか桃原の辺りだろうか。伊能大図の山名は、地元案内人からの情報なのか従来の国絵図に比べると独自色が強いように思われる、或いは、これも近江輿地志略の影響か。

多賀町史別巻(多賀町立博物館)に小字名一覧があるのだけれど、それらしいものを見つけられない。

以上、鈴鹿山脈には三国岳(山・峠)が四つあるのかな…という資料整理。