峯城跡・能褒野神社

亀山市川崎町にある峯城跡を能褒野神社から往復した。現場は未調査、未整備の城跡とのことだが、案内標識がある範囲内では困ることはなかった。

- 登山日

- 2023年2月5日日曜日

- ルート

- 能褒野神社-森側登城口-本丸曲輪・峯城天守台跡-西側曲輪-柴崎側登城口-西側曲輪-森側登城口-能褒野神社

能褒野神社

能褒野神社の駐車場に自動車を置いて王塚古墳へ行く。入口には宮内庁により景行天皇皇子日本武尊、能褒野墓とある。全長90mの前方後円墳とのことだが柵内へは入れない。

能褒野神社へ移動して参拝。拝殿左に石鳥居があり、奧には山神、水神があった。その鳥居の横には「延喜式内那久志里神社」の石標がある。能褒野神社へ合祀された式内社の名称だ。能褒野神社から峯城跡へ歩いた。

赤線:往路、青線:帰路、![]() 王塚古墳、

王塚古墳、![]() 登城口案内板、

登城口案内板、![]() (伝)天守台標識、

(伝)天守台標識、![]() 櫓台標識、

櫓台標識、![]() 枡形虎口標識、

枡形虎口標識、![]() かんざし井戸、

かんざし井戸、![]() 「延喜式内志婆加支神社」石碑、

「延喜式内志婆加支神社」石碑、![]() 関電鉄塔 番号不詳、

関電鉄塔 番号不詳、![]() 関電鉄塔 犬山273、説明:地図表示について

関電鉄塔 犬山273、説明:地図表示について

峯城跡

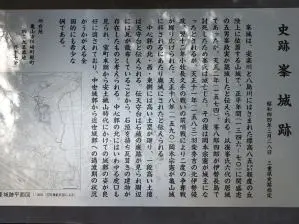

峯城跡は野登山から南東に延びる丘陵地の終端、安楽川と八島川の合流点付近にある。廃城になったのは天正18年とのこと。森集落側の登城口から登った。

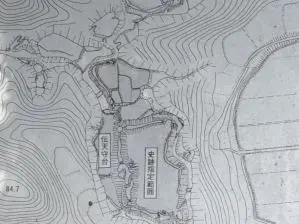

縄張図がある案内板を通過すると耕作放棄地に沿って竹林を歩き、史跡峯城跡の白い標柱の先で右折して本丸への登り道が始まる。この登り道から左へ道が分岐しているが、標識が倒れており気付かなかった。この分岐道は天守台西側の曲輪を経由して、かんざし井戸、柴崎集落へ下りるもので、帰路に道の存在に気付いた。

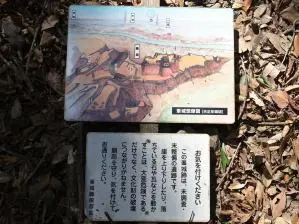

本丸標識に従って登れば平坦地に本丸曲輪の標識がある。古い空中写真(地理院地図 1961-69)では本丸曲輪は畑だったが、現状は大部分がヤブになっている。その本丸曲輪の南端部分は下草が処理されていて自由に歩け、西へ登ると(伝)天主台や櫓台の標識があった。天守台付近から高度差がある西側の曲輪へ強引に下りる。草刈りがされている西側曲輪に標識が倒れているので起こしてみれば峯城の想像図だった、日焼けしないように伏せておく。

西側曲輪から柴崎側の登城口へ歩いた。途中、三角点近くの関電鉄塔(番号不詳)に立ち寄る。さらに、展望がある273号鉄塔を経由する。後者には「関西幹線 犬山二七三 昭和五年三月 関西電力株式会社」とある。小型で古風な感じの鉄塔だ。

帰路、この鉄塔の東側歩道沿いに「延喜式内志婆加支神社」の石碑を見つけた。能褒野神社の説明板に、明治末に合祀された神社の名称として記載があった。論社とのこと。式内社の研究(国立国会図書館)では祭神は大八洲の霊、天正11年の兵火で廃社となり、寛文6年(1666)に城山の高地にて再興とある。伊能大図には川崎村の西に城山とともに志婆加支神社が書き込まれている。

標識に従って枡形虎口の標識を通過して「かんざし井戸」まで下りれば墓地の下に出た。柴崎側の登城口だ。今日は右ヒザのリハビリ目的のハイキングなので少し歩きたい。引き返して西側曲輪を経由し森側の登城口へ下りた。

峯城跡は標識に従って順路を歩く分には問題ない。ただし、数ヶ所で標識が倒れていたけれど。天守台と西側曲輪は高度差があるので斜面の下降は危ないかも知れない。西側曲輪への道を承知していれば、その道を使っただろう。能褒野神社から往復3時間30分ほどの行程だった。