鈴鹿:仙ヶ岳・野登山

鈴鹿南部、仙ヶ岳・南尾根から仙ノ石(東峰)へ登って仙鶏尾根を歩いた。10年ほど前にこの道を歩いているが、今回の目的はアカヤシオの花見登山である。

- 登山日

- 2006年5月4日木曜日

- ルート

- 南尾根-仙ヶ岳(仙ノ石)-仙鶏尾根-野登山-坂本道

仙ヶ岳・南尾根

国道306号線から安楽川沿いに最奥の池山集落へ向かう。とても狭いバス道だったが、平成10年頃に第2名神高速道路の工事のため、集落のなかに道路が出来た。工事中の池山高架橋を過ぎ、石水渓屋外研修施設を通り過ぎたところで駐車スペースに自動車を置いた。ここが満杯になっていることを見たことがない。遅い時間だが、今日も一番乗り。

西へ歩けば2車線道が1車線に変わる。石水渓のバンガローを5つほど過ぎて、右手の植林帯の良く踏まれた山道へ入る。入口にあるのは錆びた石水渓の案内図だけ。東へゆっくりと登り、Uターンして西へ尾根を登ると、北に分岐する道がある。この水平道は石谷川を渡って砂防ダムのところで左岸の林道に登り着く。車止めの小さな広場があり、この時刻は登山者の自動車でほぼ満杯になっている。

石谷川左岸の林道を終点まで歩いて山道へ入る。直ぐに荒れた植林小屋の手前で、滝谷不動の標識に従い右折する。常緑樹の谷道には赤いヤブツバキの花。

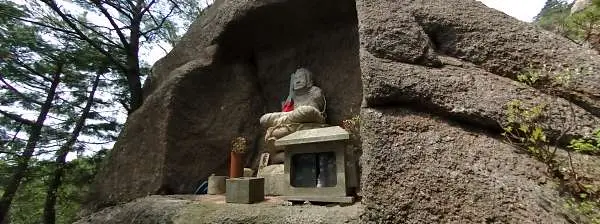

枯れた谷を登り詰めると南尾根の鞍部であり、右に歩けば直ぐに滝谷不動に出会う。その上の中段にも石仏が一体、最上段には三体が安置されている。不動尊の目前には、花期を終えようとしているアカヤシオが咲いていた。

ここからアカヤシオが咲く道。尾根上の登山道はそれなりに高度感があり、風も良く通る。ただ、所々で足場が良くないので下山に使いたくはない。アカヤシオの樹はたくさんあるが、御在所岳周辺に比較すると樹が小さいので迫力不足。

小規模な岩場を登るうちに、アップダウンは幾つかの明瞭なピークを造るようになり、頂上に立つ毎に御所平方面の鈴鹿主脈やアカヤシオが咲く下方の尾根が視界に入るようになる。そして、最後のピーク・P1が前方に現れるが、露出した岩を見せてなかなかのモノである。右手の仙ヶ岳・東峰には仙ノ石が見えるようになった。

登山道をたどれば、その仙ノ石に到着する。満足感があり、座り込んで休む。ここまでに、10人ほどの登山者と出会った。

仙鶏尾根

以前歩いた仙鶏尾根の印象は、足場が悪い急下降、孤島のように浮かぶ白砂の尾根、野登山への植林帯の疲れる登り返し。1番目と3番目の印象はそのとおり。2番目はどこかへ行ってしまった。

まばらに続くアカヤシオは、高度を下げるにつれて散っていく。かなり下降したところで、比較的新しい仙鶏乗越の標識が小岐須(屏風岩)への下降路を示していた。なおも仙鶏尾根をたどれば前方に岩峰。巻くかと思えば真っ正直に登っていく。778m標高点が近づくと地質が変わるのかアカヤシオは見えなくなり、足下には散ったサクラの花弁が現れる。ミツバツツジも多い。左には鈴鹿主脈の宮指路岳あたりがよく見えた。

野登山

野登山・山頂の野登寺に立ち寄った。本堂東側には「雨壺の社」が造られており、地面に開けられた穴をのぞくと水が見えた。案内には次のように書かれている。

開山仙朝上人は、延喜14年(914)夏、この地が大干ばつに見舞われ困り果てた里人たちの懇願を受けられ、千手観音菩薩の修法による天竜八部護法を厳修されるや、突如雷鳴と雨雲を呼び、盆の水をひっくり返したような大雨を降らせた。爾来今でも日照りが続き、田植えができない時には地元をはじめ、遠く芸濃からも雨乞い祈願に参詣されます。野登寺縁起

あとは、ひたすら坂本道(表参道)を下るのみ。

第2名神高速道路の工事現場

日本の棚田百選に選ばれたという坂本棚田を見ながら車道を下っているうちに、東海自然歩道をはずれてしまった。山沿いの道でサルの群れに出会うのも嫌なので、そのまま池山集落経由で駐車地に戻った。期せずして鈴鹿の山腹に穿かれたトンネルや高架橋の工事現場を見物することになった。

次の地形図は、GPSを利用してアカヤシオの開花位置を記録したもの。登山道から目測5m以内で一輪でも開花していれば位置を記録し、連続している場合は10mに1点は記録する、という大雑把なルールによった。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平18総複、第328号)

行程表

| 8:55 | 駐車地 |

| 9:38 | 林道終点 |

| 10:38 | 滝谷不動(10:38 - 11:00) |

| 12:42 | 仙ノ石(12:42 - 13:20) |

| 14:53 | 野登寺(14:53 - 15:00) |

| 15:56 | 坂本 |

| 16:52 | 駐車地 |