鈴鹿に宇曽利山は存在しない

鈴鹿山脈の三重県側にある雲母峰の北方に609m標高点があり、これを「宇曽利山」とする資料がある。しかし、この場所は宇曽利山ではない。地名の誤りが、どのように発生して拡散するのか、その事例であり、当サイトの失態の反省文でもあります。

1 宇曽利山を記載した資料 その1:鈴鹿の山と谷

宇曽利山の初見は『鈴鹿の山と谷』だった。第5巻の「宇曽利山のこと」に、今では所在不明の山が『三国地誌』にあり「宇曽利山もそのひとつ…御在所山や鎌ヶ岳のような大岳を示す名でない…それではどの山を指すのかというと困ってしまう」として、宇曽利山はソーリ谷付近との考えを述べ、宇曽利に「うそうり」のフリガナを付している。

この山名を見たとき、下北半島の霊場・恐山にある宇曽利(うそり)湖のことを思い出したが、それ以上の興味を持てずに忘れてしまった。

2 宇曽利山を記載した資料 その2:地図で歩く鈴鹿の山

次に宇曽利山に出合ったのは『地図で歩く鈴鹿の山』だ。タイトルに雲母峰とともに「宇曽利山 560M」とあり、手書き地図に宇曽利山の位置が書き込まれていた。その宇曽利山を経由して雲母峰へ登るルートが紹介されている。

3 宇曽利山を記載した資料 その3:鈴鹿山脈/登山日記 山行記録

その後、雲母峰北尾根を歩くため現地へ行くと、既に宇曽利山の私製山名板(黄色のプラスチック板)が中途半端な場所(609mの東150m付近)にぶら下がっていた。下山後、何時ものように山行記録を整理し、609m標高点を宇曽利山とした「鈴鹿:宇曽利山 2004-01-02」を公開した。

4 宇曽利山の位置の問題

しかし、改めて『地図で歩く鈴鹿の山』を読むと当時の山行記録には問題がある。「宇曽利山 560M」とあることに気づいておらず、宇曽利山を609mだと思い込んで、著者の意図を離れて宇曽利山を560mから609mに動かしてしまった。

現在、ネットには609mを宇曽利山とするものが多数ある。『地図で歩く鈴鹿の山』の著者が3年後に出版した『鈴鹿の山 万能ガイド』に収録された「鈴鹿山地の三百山一覧」でも、何故か宇曽利山は560mから609mに移動している。著作物の取扱い方として適切なのか気になるが、この三百山リストと明記されたヤマレコの鈴鹿300座でも、当然ながら宇曽利山は609mだ。宇曽利山が609mとされたことには当サイトも責任の一端があるかも知れない。

さらに、同書に「宇曽利山の名は、西尾寿一氏の『鈴鹿の山と谷』記載に従った」とあることも見逃していた。著者が『鈴鹿の山と谷』で所在不明とされた宇曽利山を560mに比定した根拠が示されておらず、『地図で歩く鈴鹿の山』にある宇曽利山は本当に「宇曽利山」なのかという根本的な疑問が出てきてしまった。

5 「宇曽利山」の山名は間違い

宇曽利山には位置だけでなく、大きな問題がある。山名が間違っているのだ。山名調査のために『三国地誌』を調べると「曽宇利山」或いは「曾宇利山」とあることに気づいた。それが『鈴鹿の山と谷』では何故か「宇曽利山」と引用されている。フリガナがあるので単純な誤植ではなさそうだ。

写本、活字本を何冊か調べてみたが、『鈴鹿の山と谷』が『三国地誌』の曽宇利山を誤って引用したことは動きそうにない。「宇曽利山」という山名は間違いであり「曽宇利山」が正解だ。鈴鹿山脈に宇曽利山は存在しない。

- 曽宇利山:三國地志(国文学研究資料館:国書データベース)

- 曽宇利山:三國地志(国文学研究資料館:国書データベース)

- 曾宇利山:三國地志 大日本地誌大系刊行会 (1916)(国立国会図書館)

- 曾宇利山:定本三国地志 上野市古文献刊行会 (1987) 上野市

6 曽宇利山は何処にあるのか

位置の問題に戻る。宇曾利山という山名は間違いだが、それでは引用元の『三国地誌』に記載された曽宇利山は何処にあるのか。やはり、それは現在の雲母峰と思われる。

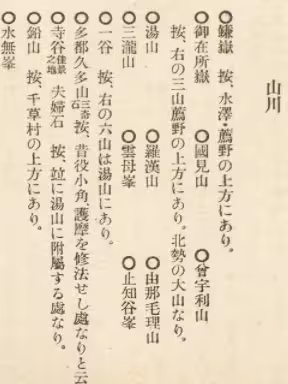

『三国地誌』の三重郡にある山川(左図に一部を示した。)の1行目に鎌嶽があり、2行目の御在所嶽、國見山、曾宇利山は菰野の上方にあって北勢の大山とある。

曽宇利山が「大山」なら、少なくとも現在の雲母峰程度でないと該当する山がない。同名のソーリ谷も存在している。5行目の雲母峯と重複するが、地名の整理ができていないのではないか。

なお、4行目~6行目は湯の山温泉周辺の山だ。1687年に復興した温泉は『三国地誌』の伊勢国・志摩国編が完成した1761年頃にも周辺地域から客を集めており、その情報が『三国地誌』に入ることは当然と思える。

7 それでは609m標高点の山名は何か

湯の山温泉の縁起(菰野町史、国立国会図書館)には、羅漢山、焼筈山、湯女守山が登場する。4行目の羅漢山、由那毛理山はこれかと思う。このうち、由那毛理山は泉源の山である湯女守山だろう。稲森谷を湯女守谷と書いたものを見た記憶もある。

そして、羅漢山は609m標高点がある山と思われる。『塩尻』(国立国会図書館)の湯本ノ図に羅漢石と焼筈山がある。現在は樹木があって見えないが、羅漢石とは露出した岩が多数の羅漢のように見えるものだったらしい。昭和初期の『関西随一の仙境伊勢湯の山温泉御案内』(国際日本文化研究センター)にある吉田初三郎の鳥瞰図には、随分と誇張された羅漢石が潜門瀧の背後に描かれている。この羅漢石がある山が羅漢山なのだろう。

なお、『塩尻』の青滝(蒼滝)の図には、奧に御滝があると書かれている。これは三嶽寺跡の上流にある岳不動の滝と思われるが、その御滝周辺が三瀧山(御滝山)なのかも知れない。止知谷峯は栃谷にある菰野富士だ。『ふるさと千種』によれば、菰野富士は千種演習場を運営した陸軍による命名とのことだ。

8 後始末

雲母峰北方の609m標高点を宇曽利山と書くことは間違いなので山行記録のタイトルなどを変更した。そして『鈴鹿の山と谷』が『三国地誌』を間違って引用していることは相当数の人が気づいていると思うのだが、検索しても情報が出て来ないので、放置するのはどうかと思い、本件に関する反省文を書いて懺悔することにした。

位置は不確か、山名は間違いという状態で「宇曽利山」という地名が拡散してしまった。