鈴鹿:御在所岳

蒼滝駐車場を出発して、御在所岳東尾根・中道を歩いた。帰路は裏道だが、災害復旧工事に伴う通行止が始まったようなので、連絡路・割谷道を歩いて温泉街経由で戻った。

- 登山日

- 2009年4月5日日曜日

- ルート

- 蒼滝駐車場-蒼滝不動-蒼滝トンネル西口-東尾根-中道-御在所岳-裏道-割谷道-湯の山温泉

蒼滝周辺

蒼滝口バス停から蒼滝への道に入り、終点の無料駐車場に自動車を置いた。ここから蒼滝へ向かう東海自然歩道は通行止。昨年9月の大雨による土石流で、北谷一帯は大被害を受けており、湯の山水産センターにも人影はない。

駐車場の南端から階段道で車道へ上がり、ロープウェイ乗り場に向かう。ホテル「湯の本」の前で北へ入り、整備されず放置状態の蒼滝遊歩道に入る。歩道終点から見る蒼滝は、土石流によるものか褐色に汚れてしまった。

終点から20m引き返して南側を見上げると石組みがある。登れば、整地された広場に箱のような建物の枠組が残されている。滝見茶屋だったのか、空き缶やサザエの殻など転がっている。落葉の道を登り、蒼滝不動から東へ延びる尾根に上がる。蒼滝不動ではミツバツツジが咲き始めた。

上の地形図は、GPS(eTrexH)により取得した軌跡を地理院地図に描画したものである。(赤線:登路、青線:下山路)

東尾根

土石流以降、蒼滝不動から鈴鹿スカイラインまでの裏道は通行できない。東海自然歩道に入り、消えかけた「キリシマミドリシジミ」の説明版から指示された迂回路を登ると、蒼滝トンネルの西口に出る。トンネル東口から裏道に入れるが、今日は西口から御在所岳の東尾根を歩いて中道経由で山頂へ行く。

西口には5段ほどの鉄梯子があり、これを登れば右にロープウェイ2号塔への踏み跡がある。左の踏み跡に入って適当なところで尾根に登る。この尾根は幹をつかんで登る急斜面となり、東北東に伸びる御在所岳の東尾根に上がる。冷たい強風が吹き通る東尾根を少し下ると、風陰の南斜面ではタムシバが咲き始めていた。

アカヤシオの花芽は2週間前と大差ない。3月下旬の低温で成長が進まなかったように見える。

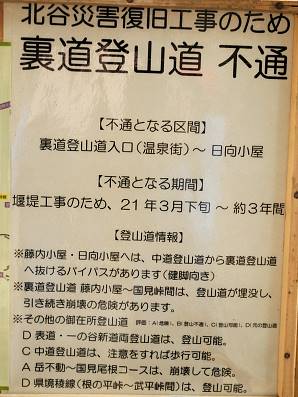

展望がある岩場を通過すると登山道が尾根を横切る。裏道-中道の連絡路が通過する小峠である。ここに、「裏道登山道不通」の案内があった。堰堤工事のため、温泉街から日向小屋の間は、約3年間、土石流対策の工事で通行止だ。小峠からは良い道を中道へ向かう。中道出合の標識に記載された標高が訂正されたことに気付く。

中道・裏道

いまは冬枯れの中道だが、月末にはアカヤシオが咲いているはずだ。今年は表年を期待できる。山頂に到着した頃には、風は落ちつき、春の青空に変わっていた。

国見峠まで所々に雪を残した裏道を下山する。土石流で白々とした北谷を見て下る裏道は、6合目の上辺りの崩壊箇所を除けば、かなり落ち着いてきたように思う。藤内小屋では少人数で復旧作業が続いており、前庭が随分と片づけられていた。

連絡路・割谷道・温泉街

裏道では、中道への連絡路入口に「裏道登山道不通」の案内板があり、一応は通行止らしい。連絡路を登り、再び小峠に到着。ここから、割谷の道を下って鈴鹿スカイラインに降りた。崩壊により通行止が続くスカイラインは、旧料金所まで自動車で入れるものの閑散としており、蒼滝トンネル西口ではサルの群れを見かける。

蒼滝トンネル西口駐車場の南東角から忘れられた道を下り、青い屋根の建物(清風荘)の東側で東海自然歩道に降りる。庭先には、まだウメが咲いていた。

朱い大石橋のサクラは開花したところ。ここから三岳寺へ向かう。この付近は温泉のメインストリートだったはずで、残された「大石焼」(湯の山温泉名物大石焼総本舗喜楽堂)の看板に気付く。玄関が閉鎖さた杉屋旅館の前を通り、中之島公園からロープウェイ乗り場に行く。売店で買った焼きたての大石焼を食べながら駐車場へ帰った。付近のサクラは7分咲だ。

行程表

| 9:37 | 蒼滝駐車場 |

| 11:14 | 中道合流 |

| 12:21 | 富士見岩(山頂・朝陽台) |

| 12:46 | 裏道下山口(9合目) |

| 14:51 | 蒼滝トンネル西口 |

| 15:35 | 蒼滝駐車場 |