鈴鹿:日本コバ

ようやく日本コバ(東近江市、934.2m)に登った。

老後のために残しておいた山だが、そろそろ頃合いに違いない。北面の筒井峠から大山谷林道を登り、横根谷と埋室谷の間の尾根(横根谷右岸尾根)を廃村・大萩に下った。

- 登山日

- 2015年10月25日日曜日

- ルート

- 筒井峠-大山谷林道-日本コバ-横根谷右岸尾根-大萩

大谷山林道

人気がない建物が散在する筒井峠の道脇で、5台分ほどのスペースに自動車を置いて出発した。現在、大山谷林道の入口には「盤石の丘から日本コバ」の標識がある。

コンクリート舗装の林道は、演劇場のような謎の施設の外周を反時計方向に廻りながら登り、地道に変わって植林帯に入る。今朝のラジオは札幌で初雪を観測と言う。冷たい北風が吹けば落ち葉が一斉に舞う。爽やかというより肌寒いが、温まってきたのでTシャツ1枚になる。

林道の地面は黄色が強い褐色で明るい雰囲気だが、徐々に地質が変わり、花崗岩が盤石の丘の東側で現れた。ドラム缶を載せた軽四トラックが追い越していく。盤石の丘の標識に従って尾根を登れば展望の良い台地に出た。「平成11年度創意と工夫の郷づくり事業」の看板が傾いている。

林道を進むと、印刷面が一部剥がれた「大山谷林道→政所道出合1/3」の標識がある。数台の重機が道を塞ぎ、1台は作業中だ。その陰に隠れるように登山口まで60mの標識があったが、延長された新しい林道を追ってみる。しかし、直ぐに終点となる。二股の右側から植林尾根を登り、標識の背面に出合って登山道に復帰。右に植林を見て植林境界を歩くと標識があり、政所(川西)からの登山道と出合った。

日本コバ山頂部

政所道出合から直ぐP870に衣掛山標識がある。登山地図(昭文社)では標識から北東に約150mの何でもない地点に衣掛山を示す黒点があるが、どちらも衣掛山の位置はこれで良いのだろうか。

藤川谷道を併せると、水流の下流方向へ歩いている内に上流方向に変わっている。目印がないと道に迷いそうだ。常緑樹が目立つが黄葉の道は心地よい。山頂は木立の中の短径約5mの楕円空間。展望は北に霊仙山や御池岳が見える程度だった。

山頂から西へ進む。踏み跡は薄く目印は少ないが、歩くには支障ない。登りの長靴の年配者2人と出合う。この付近は地質図によれば「約1億年前~6500万年前に噴火した火山の岩石」の東端らしい。凝灰岩など鈴鹿山脈では珍しい地質だが、今日は詮索している余裕がない。地質図Navi

植林帯に出合うと「日本コバあと1km」の古い標識があった。左に植林帯を見て尾根を歩く内に、外輪山のような日本コバ山頂部の尾根をハズしたことに気付く。プラスチック杭やテープマークはあるが、いつの間にか西向きに歩いていた。角井峠方面へのルートだろう。引き返して自然林の尾根に入ると小さなピークがあり、造林公社323のプラ杭を見た。

地図の大きさ:600×150 600×400 600×600

地図の大きさ:600×150 600×400 600×600 説明:地図表示について

上図はGPS(eTrex30)の軌跡を編集し地理院地図に描画したもの。(![]() :盤石の丘、

:盤石の丘、![]() :大山谷林道1/3標識、

:大山谷林道1/3標識、![]() :林道終点、

:林道終点、![]() :日本コバあと1km標識、

:日本コバあと1km標識、![]() :日本コバあと7km標識、

:日本コバあと7km標識、![]() :大弁財天、

:大弁財天、![]() :惟喬親王陵鳥居)

:惟喬親王陵鳥居)

横根谷右岸尾根

また植林帯が現れる。これを左に見て植林境界を東へ歩けば政所道出合に戻れそうだが、右に見て897から北へ急斜面を降り、安定した尾根上に立った。この尾根は直ぐに植林帯から離れる。踏み跡の左に岩が2つ現れた。事前のネット調査では明神岩の名称が出てくるが標識など見かけない。展望は木が邪魔なので、踏み跡から眺めた方が良いかも。

尾根の下降は、ときに茂みで踏み跡が曖昧になり目印も少ない。近年、人手が入っていないのか倒木も邪魔をする。800mで右側に植林が現れるが再び自然林となり、690mから植林帯へ入った。「日本コバあと7km」標識が現れ、その先で尾根を右へ降りて浅い谷状の植林帯を歩き、地蔵尊2体を収めた小祠がある県道の三叉路に出た。この尾根では2回ルートを外して軌道修正している。現状では登りに使った方が無難。今日は山頂部で4人(3組)の登山者と出合った。

大萩

県道を東に歩くと、南側に「大萩茗荷村」とあって、北側は墓地、奥に建物が見える。学校跡か。自動車が置かれていた。

ここは山間地だが、県道周辺には石垣が残って明るく広い。観音像が建つ大弁財天社には「大萩集落之跡」の石碑があり、昭和39年には定期バスが運行したが、昭和47年の山崩れの惨禍により昭和50年に集団移住したとある。民家が現れると「萩の宮」の額がある小社などあった。

惟喬親王陵

筒井峠が近づくと惟喬親王陵の看板があり鳥居が建つ。その前は広い駐車場だ。墨書された定書には薄く「滋賀県神社筒井祖神講本部」と読める。滋賀県神社庁で筒井神社を調べると、摂社・末社の項に社外の筒井神社があるが当地のことか。

親王像前の舗装路を奥へ入ると、左に「惟喬親王幽棲之跡」と刻んだ石柱があり、小さな社と能舞台を模したものか座席付きの施設がある。右には石段があり、石囲いの中に宝篋印塔と「神道皇大明神」の石柱が建つ。素覚法師八百年会式塔か。素覚法師とは出家した惟喬親王のことらしい。そして、舗装路の終点には「千軒址」の石碑があり土地が開けている。

蛭谷・匠の祭

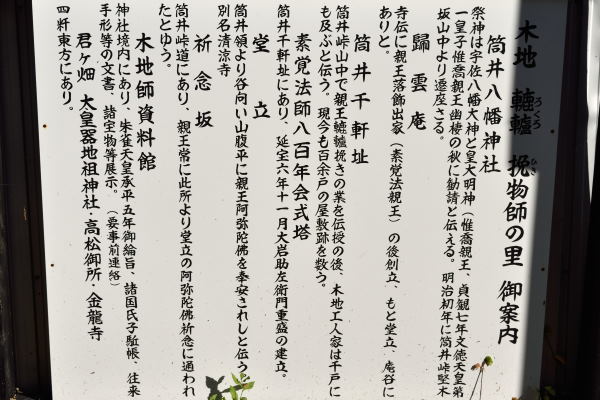

写真は蛭谷集落にあった案内板「木地轆轤(ろくろ)挽物師の里御案内」。筒井神社周辺の四軒の民家などを会場にして、木地、ガラス、陶器、皮革の製品や能面、地場の食品など展示販売していた。第4回匠の祭だが、遅い時刻と立地の割には人が入っているとの感想。なお、筒井神社の木地師資料館は閉館していた。

行程表

| 9:07 | 筒井峠 |

| 10:19 | 大山谷林道終点 |

| 10:27 | 政所道出合 |

| 10:40 | 藤川谷道出合 |

| 11:09 | 日本コバ(11:09-11:17) |

| 11:41 | 日本コバあと1km標識 |

| 13:21 | 県道に下りた |

| 14:52 | 筒井峠 |