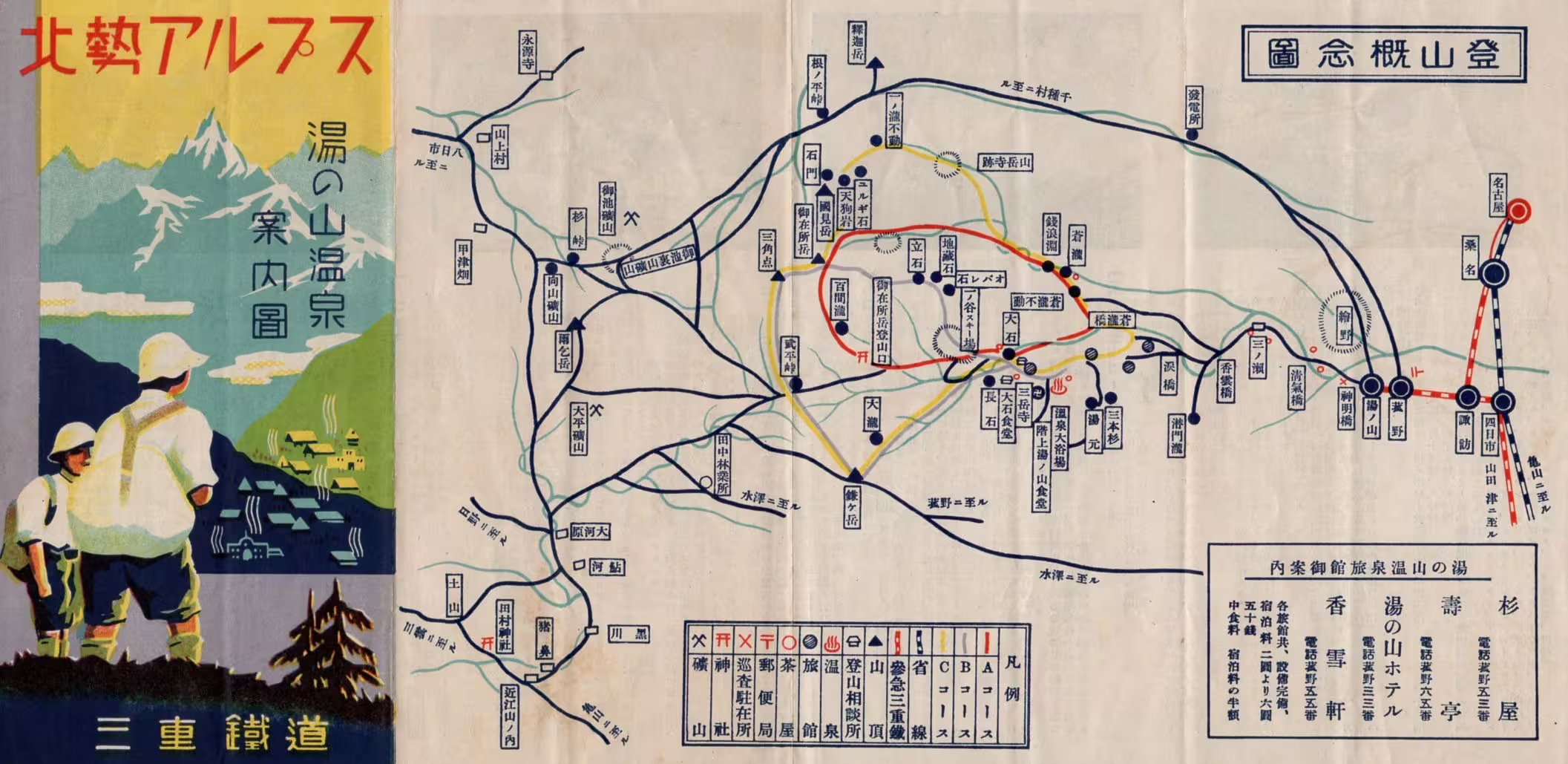

北勢アルプス:湯の山温泉案内図

1 『北勢アルプス:湯の山温泉案内図』

三重鉄道が昭和初期に発行した湯の山温泉周辺の登山案内パンフレット。表面に登山概念図の地図、裏面に温泉と登山の案内がある。この案内書は表紙や地図が異なる同様のものが幾つか発行されていたようだ。

- タイトル:『北勢アルプス:湯の山温泉案内図』

- 発行者:三重鉄道

- 発行年:昭和13-16年(1938-1941)

- 表面:登山概念図

- 裏面:湯の山温泉・北勢アルプス御案内

発行時期は不明。現在の湯の山線が三重鉄道であった期間は昭和6-19年だが、(1) 裏面に昭和11年に伊勢電気鉄道を吸収合併した参宮急行電鉄の名称があり、昭和13年に完成した名古屋~桑名間の関西急行電鉄が赤色で記載されていること、(2) 参宮急行電鉄は昭和16年の合併で関西急行鉄道に変わっていることから、昭和13-16年の発行と思われる。

2 表面:登山概念図

この地図は概念図だが、東端や西端などがかなり歪んで表現されている。右下は旅館4軒の案内だ。

登山は湯の山温泉からA・B・Cの三つの周回コースが設定されている。Aは御在所岳の表道と裏道、Bは鎌ヶ岳・御在所岳を登るもので長石谷と中道、Cは鎌ヶ岳・御在所岳・国見岳を巡るものでBの中道下山を国見岳・ゆるぎ石経由に変更している。

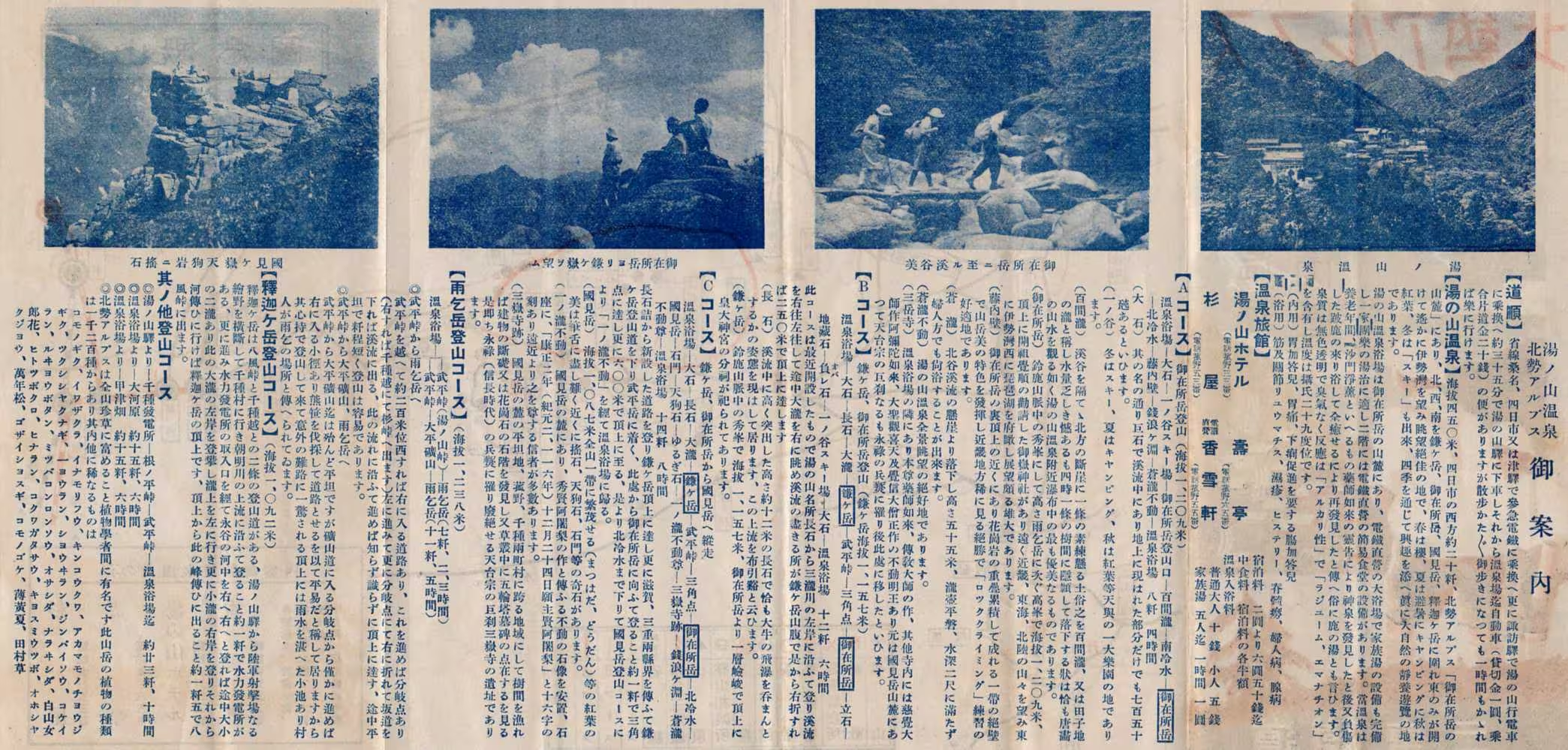

3 裏面:湯の山温泉・北勢アルプス御案内

裏面はほとんどが登山案内になっている。

このパンフレットの横書きは右から左になっているが、表紙の「北勢アルプス」と「三重鐵道」だけは逆になっている。

4 御在所岳の登山道

御在所岳の登山道は、裏道、中道、表道、武平峠道の4ルートが登山概念図にある。

このうち、表道、裏道は大正13年の『関西第一の仙境 : 菰野湯の山温泉名勝図絵』にあるが、中道は地蔵石までしか画かれていない。『鈴鹿の山』(昭和15年、本棚)は、中道について「文字通り径の両側の灌木に掴まり下降するので一般の人々には危険が伴う」と書いている。

また、武平峠道(武平峠~三角点)は『近畿の山と谷』(昭和7年、国立国会図書館)では「猛烈なヤブと苦闘せねばならない」とあるが、新版の『近畿の山と谷』(昭和16年、国立国会図書館・要事前登録)では近年になって道が開かれたとしている。ササ枯れで容貌が変化した現在の登山道は整備後80年ほどしか経過していない。

5 国見岳の登山道

国見岳には根ノ平峠からの県境尾根に登山道が書き込まれていない。『山と谷へ : 中京山岳会50年史』(国立国会図書館・要事前登録)に、国見岳~根ノ平峠のヤブを切り開いて昭和17年10月10日(年表)に開通したとある。既に戦時中のことだ。延べ人数74人、延べ日数8日の仕事だった。その後、『鈴鹿の山』(昭和23年)では「尾根どおしにわずかな踏跡」と書かれたが、現在は深かったササが枯れて明瞭な道になっている。

なお、裏面の其ノ他登山コースに根ノ平峠-武平峠とあるが、これはコクイ谷経由だろう。

6 鎌ヶ岳の登山道

鎌ヶ岳の登山道は、武平峠からの県境尾根、長石谷、ニゴリ谷と、宮妻峡経由、雲母峰経由と思われる道が記載され、このうち長石谷登山道は新設したと裏面にある。『近畿の山と谷』(昭和7年)は武平峠の道は単純だから省略と素っ気ない。なお、裏面には鎌ヶ岳に皇大神宮の分詞とある。

7 鉱山と雨乞岳の登山道

この概念図には鉱山が幾つか記載されている。杉峠周辺の向山鉱山、御池鉱山、御池裏山鉱山(版によっては御池裏山鉱山跡)と雨乞岳の南に大平鉱山だ。

『近畿の山と谷』(昭和7年)では「御池鉱山跡は今は狐狸の住処と荒れて居る」が、新版の『近畿の山と谷』(昭和16年)では鉱山が活況を呈し、「お池鉱山が開かれ久しく廃坑となっていたが、近年の時局景気に恵まれ、目下盛んに稼業を続け、礦石は甲津畑へ搬出し、道はばかによくなった」「いまは鉱山関係の往来繁く」「近年になって杉峠と武平峠をつなぐ道ができた」とある。

この杉峠~武平峠の新道は、鉄道省による湯の山から永源寺へのハイキングコースとして利用されており、『鈴鹿の山』(昭和15年)では所々に道標があったとのこと。現在のクラ谷の雨乞岳登山道はその一部だが、念仏ハゲ経由で杉峠へは危険で通行不可だ。「左雨乞頂上」の標識でハイキングコースを離れ、雨乞岳の「三角点より尾根通しに杉峠へ一尺巾の新道を降り」ハイキングコースに合流している。

疑問は大平鉱山の道を利用した雨乞岳の登山道だ。裏面では武平峠~雨乞岳のふたつの登山道が説明され、前者は現在のクラ谷道だが、後者の大平鉱山に達する山腹道は現存していない。『近畿の山と谷』(昭和7年)では、山頂からイネガ谷の炭焼小屋に降りて山腹道を武平峠へ歩いており、鈴鹿南部図(下図)にも山腹道が書き込まれている。

『広報こもの』の歴史こばなしに『近江大河原若宮神社へ初詣』(Warp)という記事があり、昭和9年の大平鉱山の雪崩について触れている。この雪崩は新潟大学の災害・復興科学研究所の「日本の雪崩災害データベース」に収録されている。『新版近江鈴鹿の鉱山の歴史』(平成18年、国立国会図書館書誌)には「大平鉱山は清水平谷にあった」との聴き取りがあり、この雪崩災害以降に廃山となったとのこと。

大平鉱山の位置は不明だが、『近畿の山と谷』(昭和16年)の清水ヶ平谷の項に「鉱山跡と称する赤裸の山腹を露出する地点」が出てくる。『新版近江鈴鹿の鉱山の歴史』にあるように大平鉱山跡なのかも知れない。

『御在所ロープウエイ 20年のあゆみ』(昭和54年、菰野町図書館収蔵)には、昭和4年とある雪の武平峠の写真を掲載して、御池鉱山や猪足谷の弥栄鉱山へ菰野からたくさんの人が働きに出かけたとある。

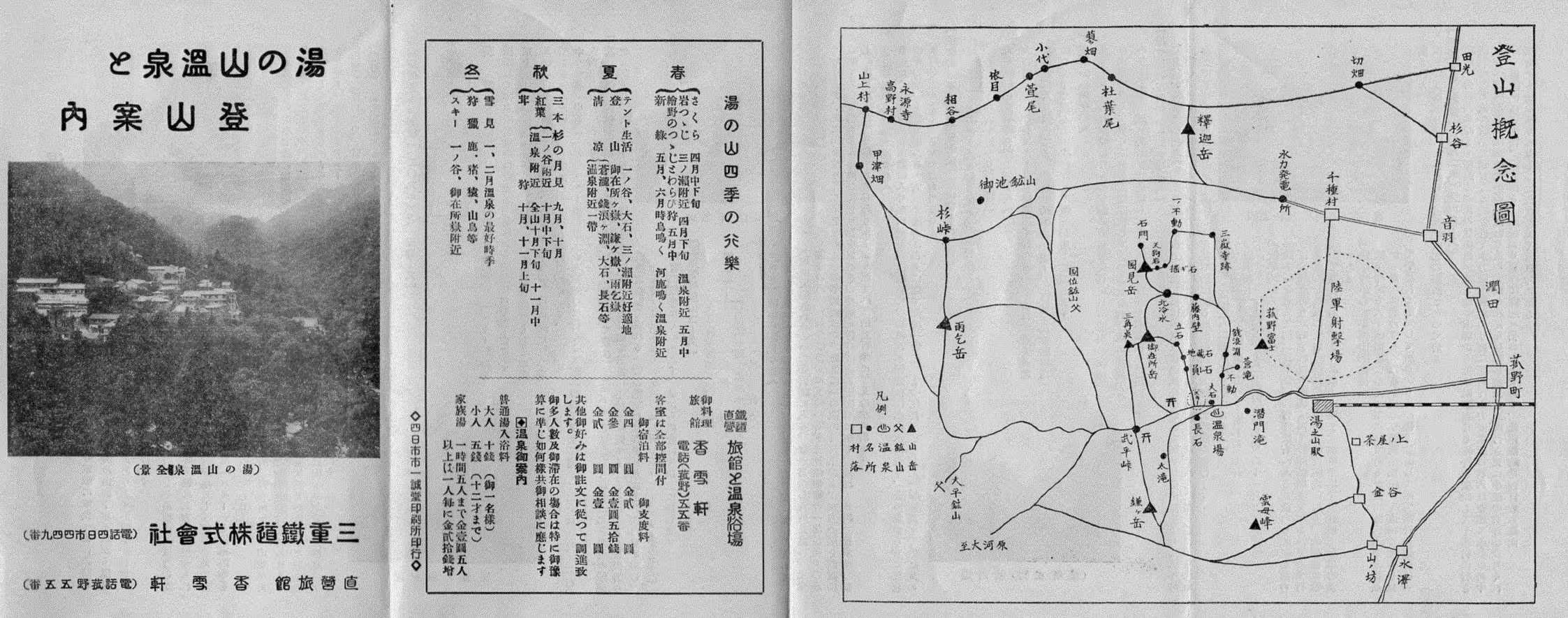

8 『湯の山温泉と登山案内』

上記の案内書より少し発行時期が早いと思われるパンフレットがある。「北勢アルプス」という名称を使用していないが同様の内容だ。

- タイトル:『湯の山温泉と登山案内』

- 発行者:三重鉄道

- 発行年:昭和6-11年(1931-36)

- 表面:登山概念図

- 裏面:湯の山温泉と登山案内

発行時期は不明だが、(1) 昭和6年に三重鉄道が四日市鉄道を吸収合併したこと、(2) 昭和11年に参宮急行電鉄に吸収合併された伊勢電気鉄道の名称が裏面にあることから、上記の案内書より早い昭和6-11年の発行と思われる。

こちらの登山概念図にはコクイ谷右岸に国位鉱山の記載がある。

国位鉱山は「大正3年ころには操業を休止」との聴き取りが『新版近江鈴鹿の鉱山の歴史』にある。コクイ谷には黒谷出合の下流に、石積みやら、炭焼きとは異なるカマ跡のようなものが残っている。『近畿の山と谷』(昭和16年)は「谷の中間にコクイ鉱山跡と称せられる所があって、大きな屋敷の跡が残っている」、コクイ谷の道は「荒れ果てて廃絶に近い」としている。休止後、20年程経過してもパンフレットに書き込まれる程度には目立つ廃墟が残っていたのだろう。

この裏面の登山案内の内容は、上記の『北勢アルプス:湯の山温泉案内図』と大差ないように思われる。掲載した画像は国立国会図書館のものを除き手元資料による。