鈴鹿:八風峠(大平尾根)

残ってしまった宿題・大平尾根を登り、八風峠から下った。体力、時間ともに厳しかったので釈迦ヶ岳は行かなかった。

- 登山日

- 2019年11月30日土曜日

- ルート

- 大平尾根-県境尾根-八風峠

八風嶺鎮神社

鈴鹿山麓は紅葉が鮮やかな季節だ。八風街道沿いの鳥居前で自動車を止めた。ここは八風大明神(八風峠)の遙拝所か。奥に小祠がある。

大平尾根

八風街道を西進し、八風キャンプ場を過ぎると駐車スペースは満杯。その先の空きスペースに自動車を置き、車道を少し戻って白い看板から大平尾根の植林に入った。入口の看板には「赤ヤシオ多い」と落書きされている。

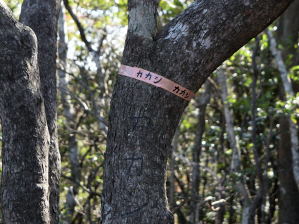

尾根は500mのコブでは常緑樹の雑木林となり、松葉が積もる尾根を登ってアカヤシオを見つけたのは670m辺り。勾配が緩み、尾根南面は常緑樹、北面は落葉樹になり、北側に展望がある。その先で「カカシ」と幹に書かれているが何のことやら。

尾根北面の落葉樹帯にはアカヤシオが咲くだろうが、急勾配になると日当たりの具合か尾根は常緑樹に占領される。820mの一本松では岩ヶ峰尾根が見え、逆光で真っ暗な鏡岩が近い。シャクナゲが増え、ヤセ尾根を通過すると急勾配の岩尾根(910m付近)が現れた。筋力不足の短い足では難しく、木の根を掴んで何とか身体を引き上げる。やれやれ。平穏な尾根に変わり、気がつけば県境尾根に立っていた。

大平尾根は目印が多い尾根上の一本道。邪魔な幹や枝は切られているが、三ツ口谷左岸尾根のように過剰に伐採されてはいない。補助ロープ類は欲しい所でも見なかった。登るには岩尾根が面倒なだけだが、下山の利用では捕まるものがない急斜面など滑りそうで少々躊躇われる。連休の岩ヶ峰尾根~大平尾根の周回は諦めるか。

地図の大きさ:600×150 600×300 600×400

地図の大きさ:600×150 600×300 600×400 説明:地図表示について

この地図は Garmin eTrex30 により取得した大平尾根の軌跡を編集して地理院地図に重ねたもの。![]() :「カカシ」

:「カカシ」

八風峠

霜柱を踏み、県境尾根を八風峠へ向かう。中峠から登り直すと記憶に残る大岩があり展望が良い。この岩からササ枯れで丸裸になったピークに登ると更に展望良好。足下の小さな流れの源流(何がある訳でもない)や仙香池に道草をして八風峠に到着した。下は八風峠の新旧の写真。

古い鳥居の写真は2014年4月27日(鈴鹿:釈迦ヶ岳・三池岳 2014-04-27)のもの。ヤマレコの写真を閲覧すると、鳥居が朱い合成樹脂で更新されたのは2017年のこと。何故か入道ヶ岳の更新時期と同じだ。

昔、峠にあった八風大明神は多比鹿神社に合祀された。三重県神社庁の資料を見ると、他の神社に遅れて明治「四二年には大字切畑字清水鎮座の無格社八風神社の祭神伊勢津彦」を合祀とあるのでこれか。八風大明神の石碑は大正四年(大正天皇御大典)に八風神社跡に設置されたが、合祀から六年、余程に未練があったのか。それにしても石碑が前に傾いたように見えるが大丈夫か。

五百年前、連歌師・宗長は「八峯峠」を越え、「峠の一屋に一宿」している。八風峠から下ると直ぐに平地が二ヶ所あるが、「一屋」はその場所にあったものか。或いは、上の茶屋(切畑)を指しているのか。

背負われるのが嫌で、「老いのこしかき、二三十人、梅戸よりやといよびて」とあるので輿に乗って八風峠を越えたらしい。手輿でも落ちれば後期高齢者の宗長はただ事で済まなかったに違いない。使った坂輿はどのような構造だったのか。残念ながら、多人数で八風峠を越えた宗長一行の姿を幻視できるに足る知識を持ち合わせていない。難儀しただろうと思いながら、石ころゴロゴロの面倒な道を歩くのみ。

こんな唄が浮かんだ。「箱根山、昔ゃ背で越す、駕籠で越す~」、何とも俗っぽい脳ミソであることよ。

参考資料

- 宗長手記(国立国会図書館)

- 菰野の街道今昔・八風峠(菰野町:広報こもの 2008.11)【WARP】

- 八風峠のブナの原生古木(菰野町:広報こもの 2011.05)

- 八風街道と切畑(菰野町図書館:郷土史紹介)

行程表

| 9:34 | 駐車地、出発 |

| 9:36 | 看板から大平尾根に取り付く |

| 10:43 | 「カカシ」 |

| 12:01 | 県境尾根 |

| 13:14 | 八風峠 |

| 14:54 | 駐車地 |