鈴鹿:筆捨山・大黒岩・恵比寿岩

亀山市関町の観音山公園から筆捨山まで歩くとともに、江戸期に名前が知られていた大黒岩・恵比寿岩を観音山公園の西側で探した。

- 登山日

- 2021年12月23日木曜日

- ルート

- 関宿・西の追分-行者岩(観音山)-恵比寿岩-大黒山-筆捨山-国道一号-大黒岩-西の追分

今日の宿題

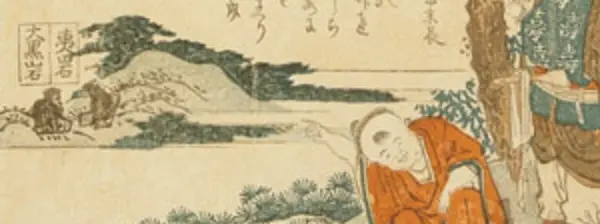

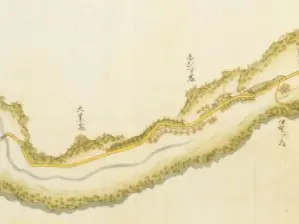

葛飾北斎による東海道五十三次の浮世絵を見ていると、関宿の浮世絵に大黒岩・夷岩なるものを見つけた。さて、これらの岩は何処にあるのだろうか。(上図は東京国立博物館のコレクションから該当部分を切り取ったもの。)

調べてみると、「西の追分」から東海道(国道一号)を西へ歩いた転石(ころびいし)付近の山にあるらしい。久し振りに観音山歩道を筆捨山まで歩くとともに、大黒岩・恵比寿岩(夷岩)を探してみることにした。(歩道の位置については観音山公園案内図にて、大黒岩・恵比寿岩の調査結果は下記にて)

行者岩・恵比寿岩

「西の追分」駐車場を出発。関神社の御旅所経由で観音山の遊歩道に入って西進すれば行者岩の下に出る。岩の上からは展望良好。行者岩からは鈴鹿関の西端である西城壁の発掘現場(車道)まで下降する。発掘直後は伐採されて自由に歩けたが、いまは穴や段差が胸高まで成長したシダに隠れてしまい危ない斜面になっていた。

「鈴鹿関西城壁築地痕跡」の標柱がある交差点から西へ歩き、テニスコートの北側にある広場の西端から「獅子の岩遊歩道」を登る。小山の頂上が近づくと展望のある岩があり、頭上には頂上の大岩を見上げる。

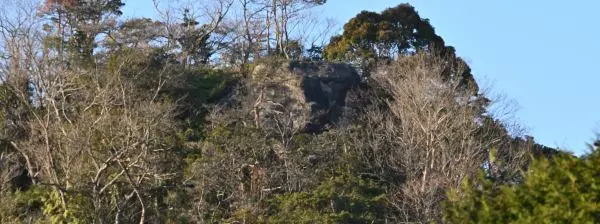

その頂上の大岩は上面が平坦で展望良好。国道を見下ろすことができる。鈴鹿関の資料では、この岩を獅子岩と呼称し、行者岩とともに鈴鹿関西側の見張り台として機能した可能性に言及している。ここから周辺を見回すと行者岩が見えるが、他には目立つ大岩を発見できなかった。江戸期に東海道を往来する旅人に恵比寿岩として知られていたのは、この岩ではないかと考えている。

地図の大きさ:600×150 600×300 600×700

地図の大きさ:600×150 600×300 600×700 地図表示について

赤線:登山ルート、![]() :西の追分駐車場、

:西の追分駐車場、![]() :行者岩、

:行者岩、![]() :恵比寿岩(獅子岩)、

:恵比寿岩(獅子岩)、![]() :大岩、

:大岩、![]() :展望台(大黒山)、

:展望台(大黒山)、![]() :一里塚跡、

:一里塚跡、![]() :朝日弁天跡、

:朝日弁天跡、![]() :転石、

:転石、![]() :東屋、

:東屋、![]() :大黒岩、

:大黒岩、![]() :市瀬神社旧跡

:市瀬神社旧跡

この地図は Garmin eTrex30 により取得した軌跡を編集して国土地理院の地形図(地理院タイル)に重ねて表示したものです。

大黒山・筆捨山

「獅子の岩遊歩道」を北上すると大岩が現れ、歩道は東の車道へ下りる。尾根上には「展望遊歩道」が続くはずだが一般登山道未満の踏み跡しかなく、展望も期待できない。適当に歩くとアスレチックコースの舗装路に飛び出した。舗装路終点には大黒山の展望台があるが、これには9月に登っている。(鈴鹿:観音山・大黒山 2021-09-19)

展望台から筆捨山まで展望の良くない観音山歩道をひたすら歩く。最後に急斜面を登って筆捨山の山頂に到着。植林で相変わらず展望なし。筆捨山からは岩っぽい尾根道を歩き、林道経由で東海道へ下りた。

転石(ころびいし)

楢の木集落で東海道から国道に出ると弁天橋がある。その東詰から南へ入ると小さなコンクリ製の祠があった。明治期に合祀されてしまった朝日弁天か。もちろん弁天様が神社に合祀されるはずもなく、祭神は橋姫だともいう。

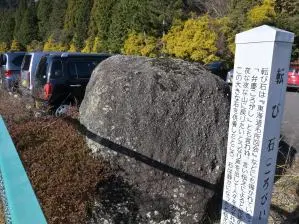

市瀬集落を通過し、鈴鹿川を渡ると国道北側のオークワ関物流センター駐車場に転石がある。しかし、無粋なことに緑色のネットフェンスの向こう側だ。

転石は山から転げ落ちて夜な夜な不気味な音を発したが弘法大師の供養で静かになったという。仏像が彫られていたのかも知れないが、細部は失われて正体不明だ。周辺には花を生けるためと思われる緑色の樹脂製筒が残っていた。

大黒岩

「かめやま会故(エコ)の森」の看板があるアスレチックコースの舗装路から「一本松遊歩道」を登ると東屋がある。付近から西に大岩が見えるが大黒岩か。

「転石遊歩道」から回り込み、歩道を離れて雑木の尾根を南下すると岩が2つあり、その先に目的の岩があった。周辺に目立つ岩はなし。急斜面の上端にあり展望が良い。眼下に国道に接続する道路が見えるので、立木がなければ国道からも見えそうだ。おそらくこれが大黒岩なのだろう。

関第一配水池の施設を経由して「転石遊歩道」を下り、鈴鹿川東側の林道入口に出た。時間があったので林道を往復したが、石標が残る市瀬神社旧跡から先は自動車で入れる路面状態ではなかった。

西の追分から見る大黒岩・恵比寿岩

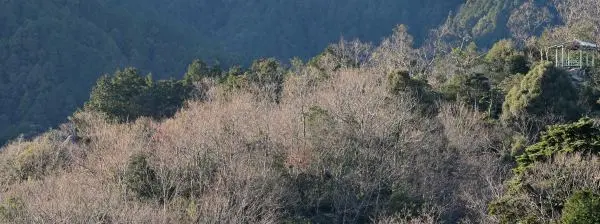

西の追分へ戻り、国道の横断歩道橋から大黒岩と恵比寿岩を撮影してみた。左端の山頂は寒風の三角点だ。観音山の行者岩は道路周辺の立木に隠されて見えない。

大黒岩(左端)と東屋(右端)だが、いまや周辺の樹木を伐採しないと大黒岩の全容を見られそうにない。

小山の山頂部にある恵比寿岩。もう少し下まで岩があるので、それを含めて恵比寿岩かも知れない。こちらも樹木を伐採しないと全容を把握できそうにない。

この付近に立木に隠れた岩が残っているかも知れないが、国道から見える範囲で目立つ岩はこの2つのみ。江戸期以降に崩壊して失われた可能性もあるが、おそらく大黒岩と恵比寿岩なのだと思う。その姿に似ているかと問われても困るけれど。これにて、葛飾北斎の宿題は終了としましょう。

行程表

| 9:58 | 関宿「西の追分」駐車場 |

| 10:15 | 行者岩 |

| 10:37 | 恵比寿岩(獅子岩) |

| 11:08 | 大黒山の展望台 |

| 12:00 | 筆捨山 |

| 12:33 | 東海道へ下りた |

| 13:23 | 転石 |

| 13:50 | 大黒岩 |

| 14:12 | 転石遊歩道の入口(車道)へ下りた |

| 15:20 | 鈴鹿川東側の林道を往復して転石遊歩道の入口へ戻った |

| 15:33 | 関宿「西の追分」駐車場 |

大黒岩・恵比寿岩について

関宿の「西の追分」から東海道を西へ歩くと、鈴鹿川を渡るまでの北側斜面に大黒岩、恵比寿岩(恵比須岩、恵美須岩、夷岩、蛭子岩…)があり、道路脇の転石(ころびいし)とともに、江戸期には地味ながらも名所だったらしい。当時はハゲ山で良く見えたのだろうが、現在は樹木があるので東海道(国道)からは気付きにくい。

そんな大黒岩、恵比寿岩を葛飾北斎の浮世絵に見つけた。大黒岩、夷岩の名称が記載された『関』画狂人北斎(ARC浮世絵ポータルデータベース)、並びに小槌と鯛の尾ビレで自明な『東海道五十三次・関』(同)の二作だ。浮世絵の主題は人物だが、登場人物が指差したり、驚いたりしている大黒岩、恵比寿岩とは何かと興味を持った。

地誌を調べると、『三国地誌』(国立国会図書館)には、山頂に展望台がある大黒山は「按ずるに怪石あり」とある。『勢陽五鈴遺響』(同)では筆捨山の項に「大黒岩 蛭子岩 観音嵓 長モチ岩 女夫巌等近山にあり」なので、大黒岩は大黒山にありそうだ。

江戸期の旅行案内書(京都出発)である『東海道名所図会』(同)では、筆捨山の項に「東方に大黒石。蛭子石。観音岩。女夫岩など形をもって名に呼ふ。みな山腹にあり。轉石(ころびいし)は街道の左にあり」と記載され、筆捨山の鳥瞰図には東方の恵比須石も書き込まれている。なお、北斎の『坂ノ下』画狂人北斎(ARC浮世絵ポータルデータベース)は、この鳥瞰図を参考に描かれたのかも知れない。何故なら坂ノ下からは見えそうにない夷岩を描いているからだ。

また、同時期の『伊勢参宮名所図会』(国立国会図書館)では、一ノ瀬川に大黒石、恵美須石、長持石、ころび石の記載があり、筆捨山・羽黒山の鳥瞰図ではころび石の上方斜面に大黒岩、恵びす岩などがある。(左図は鳥瞰図の右上部を切り取った。)

東海道名所図絵の四年後、東海道を大阪へ旅行した大田南畝は、旧暦三月八日に「右のかたに夷石というあり。実に蛭子の様して、山の半腹にあり、次に大黒岩といへるものあれど、形やや夷には劣れり」と『改元紀行』(同)に書いている。

明治期、大黒岩や恵比寿岩は、東海道線全線開通の年に発行された道中記『伊勢参宮道中独案内』(同)や、翌年の『東海道名所図会』(同)にも記載が残っている。

しかし、その後は忘れられてしまった。昭和34年発行の『亀山地方郷土史』には、筆捨山は「大黒岩、蛭子岩などという奇岩怪石に富み…絶景である」とあり、現地を知らないことは明らかだ。平成23年の『亀山市史』(亀山市)では、『東海道都路往来』(国書データベース)の頭書にある「関」の記述「右にえびす石大こく石。ふじの茶屋」の引用を間違えているが、もう誰も知らないので間違いに気付かない。そして、現代の東海道案内書で言及したものは図書館の書棚には皆無、せいぜい転石の記載がある程度だった。

その大黒岩、恵比寿岩の位置は、江戸幕府の測量により作成された『東海道絵図』(国立国会図書館)に大黒岩、ゑびす岩(左図)として書き込まれ、これを元絵としたらしい民間向けの『東海道分間絵図(同)、『東海道分間絵図・彩色版』(三重の文化)にも同様に記載された。これが基準になったのか幾つかの旅行案内書などに大黒岩、恵比寿岩が登場する。

『新撰伊勢道中細見記』(三重県立図書館)には、大黒岩は一ノ瀬と関の間で左(北側)の山の中ほどに有る大黒に似た自然石、恵比須岩は大黒岩より三町半(約380m)東の山の九合ほどに有る自然石とある。

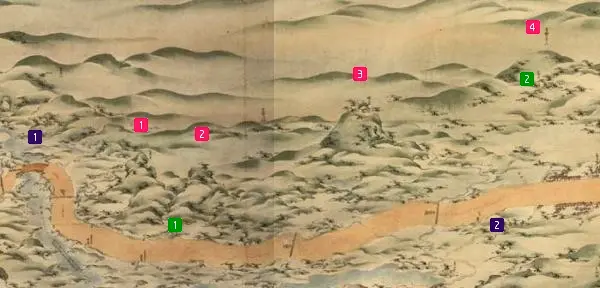

同じく江戸幕府による新しい測量地図『東海道分間延絵図』(東京国立博物館)の縮小復刻版(1984,児島幸多 東京美術)を確認すると、鈴鹿川を渡る旧東海道の橋![]() と西の追分の石標

と西の追分の石標![]() の間に小山

の間に小山![]() 、

、![]() 、

、![]() があり、

があり、![]() の山頂に「大黒岩」、

の山頂に「大黒岩」、![]() の山頂に「蛭子岩」とある。なお、

の山頂に「蛭子岩」とある。なお、![]() には「字観音山」、

には「字観音山」、![]() には「字コロビ石」、

には「字コロビ石」、![]() には「行者岩」とある。残った

には「行者岩」とある。残った![]() は一本松遊歩道の東屋がある山だろう。(上図は東京国立博物館の『東海道分間延絵図』を加工したもの。)

は一本松遊歩道の東屋がある山だろう。(上図は東京国立博物館の『東海道分間延絵図』を加工したもの。)

前記の東海道絵図の縮尺は三千分の一、方位も記載されている。画像に写し込まれた物差しを参照すれば、鈴鹿川の橋から南東に約230m(配水池がある山の南斜面)に大黒岩があり、大黒岩から東へ約380mに恵比寿岩があると思われる。東海道周辺の地形は測量対象ではないだろうが、道路近辺なのでこの数字は使えるのではないか。航空写真を見ると配水池の南南東100m付近に岩が見えるので、これが大黒岩かも知れない。東海道から見えそうな位置ではある。また、恵比寿岩の位置には「獅子の岩遊歩道」が通過する標高160m余りの小山があり、その山頂付近には現に大岩が存在する。この大岩は西の追分からも見えるが、おそらく恵比寿岩なのだろう。なお、![]() の橋は、現在の国道と北側の橋との中間にあった。北側の橋の下流50m付近だ。

の橋は、現在の国道と北側の橋との中間にあった。北側の橋の下流50m付近だ。

「獅子の岩遊歩道」には当然ながら「獅子の岩」が存在するのだろうが、何処にあるのか承知していない。鈴鹿関の考古資料(亀山市史考古編)では恵比寿岩と思われる岩を獅子岩と呼称し、鈴鹿関の見張り台と想定している。この勇ましい名称は、この下にあった鈴鹿海軍工廠の関地下工場と無縁でないかも知れないと妄想している。

- 刊行年(おおよその刊行年、成立年などを示した。推定もあり正確でない。)

- 1681(天和01):東海道絵図

- 1690(元禄03):東海道分間絵図

- 1763(宝暦13):三国地誌

- 1763(宝暦13):新撰伊勢道中細見記

- 1797(寛政09):東海道名所図会

- 1797(寛政09):伊勢参宮名所図会

- 1801(享和01):改元紀行

- 1804(享和04):葛飾北斎:関・画狂人北斎

- 1806(文化03):東海道分間延絵図(五海道其外分間延絵図並見取絵図)

- 1810(文化07):東海道都路往来

- 1816(文化13):葛飾北斎:東海道五十三次・関

- 1833(天保04):勢陽五鈴遺響

- 1890(明治22):伊勢参宮道中独案内

- 1891(明治23):伊勢参宮名所図会 一名・東海道鉄道名所案内

- 1959(昭和34):亀山地方郷土史(1970-74, 三重県郷土資料刊行会による口語化再刊)

余談1:観音岩

東海道分間延絵図には、筆捨山~大黒山間の鈴鹿川側の斜面にある谷に天王、別の上流側の谷に字観音岩、観音堂と書かれている。これは東海道名所図会に記載がある観音岩だろうか。市瀬の林道を歩いてみると、市瀬神社旧跡の石碑が残っていたので、これが天王かも知れない。今回は観音岩らしものを見つけられなかった。

余談2:葛飾北斎の石大神

葛飾北斎は石大神(小岐須渓谷)も描いている。愛知厚顔さんの「葛飾北斎の石大神」で知ったので調べると、『北斎漫画七編』(国立国会図書館)で見つけた。ただし、この絵は何処かで見たことがある。司馬江漢の『西遊旅譚』(同)にある石大神の挿絵に似ているのだ。

さて、北斎は現場へ行っているのか、いないのか。北斎は名古屋に滞在して西本願寺別院で巨大な達磨像を描き、関西へも旅行しているのだが。どちらでも構わないが、北斎の資料を漁っていないので何とも。

写真集

大きめの写真をいくつか。