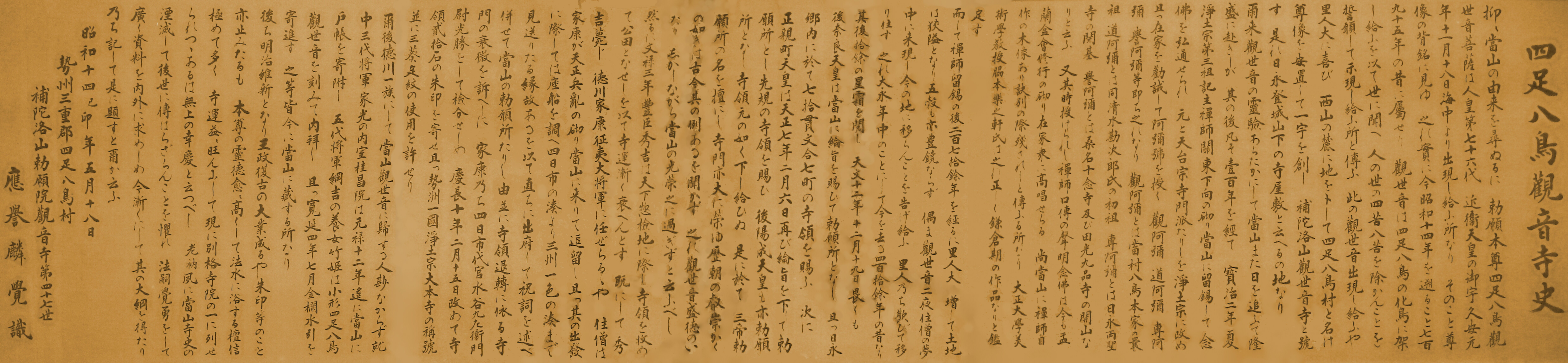

沿革

- 1.開基

- 当山は、神亀四年(七二七)小野の湊(現在の大浜町地内)に出現せられた四足八鳥如意輪観世音菩薩を人皇四十五代聖武天皇が深く帰依し給い、天平九年(七三七)登城山に一宇を創建して補陀洛山観音寺と名づけられた。

- 2.天台宗の時代

- 貞観六年(八六四)天台宗第三祖智証大師が来山され七堂伽藍を建て、天下七十二坊の一とされ鎮護国家の大道場とされた。

- 3.浄土宗として開山

- 鎌倉時代の宝治二年(一二四八)浄土宗第三祖記主良忠上人が関東に布教に行かれる途中当山に立ち寄られ、伊勢の国の念佛弘通の根本道場とされた。その際この村の長者に観阿弥、道阿弥、専阿弥、誉阿弥の号を授けられた。すなわち八鳥家の祖、清水家の祖、日永両聖寺の開山、田光九品寺及び桑名十念寺の開山である。当山には、禅師自作と伝えられる禅師木像があり、宗宝に指定されている。また禅師が伝えられた声明念佛は、七百余年相承され現在もお盆には本堂の記主禅師像を前に壇信徒の手によって守り勤められている。

- 4.移転

- 大永二年(一五二二)観世音菩薩が二夜続けて住職の夢枕に立って、現在の地に移転するよう伝えたという。

- 5.勅願所として指定

- 天文十二年(一五四三)十二月十九日、後奈良天皇は御綸旨を下賜し、当山を勅願所とされ寺領七町を寄進された。更に正親町、後陽成天皇も勅願所とされた。

- 6.徳川将軍家との縁

- 文禄三年(一五九四)太閤の検地により寺領が公没され寺門大いに衰微したが間もなく徳川家康が征夷大将軍となり、当山が元勅願所であることを知ると慶長十年(一六〇五)二月十五日元寺領の二十石を御朱印として寄進され、かつ勢州一国浄土宗大本寺の称号と中本山の寺格及び徳川家「三葵」の使用を許された。

- 7.関通上人と山門

- 享保九年(一七二四)には関通上人も来られ念佛を勧められた。その後、後人が上人の遺徳をしのび、明和五年(一七六八)関通流の竜宮型楼門を石清水八幡宮の宮司で、当山の檀家でもあった石清水家の寄進により建立された。

- 8.境内伽藍

- また現在の梵鐘は寛永二十一年(一六四四)八月の作で戦事中の供出も逃れている。本堂伽藍は寛文五年(一六六五)の建立で八十六年後の寛延四年(一七五一)に大改修をして今日に至ったが、平成六年、当山第四十九世成誉覚正上人在世時に修復された。平成三十年には書院客殿が再建修復され、現在に至る。

- 勅願院 観音寺の御詠歌

- ふだらくや 如意の松原 分けゆけば 小野の湊に 法の浮舟