【その他】 ウニ類・哺乳類・海鼠類他

現在41種類

|

|

和名 |

アオヒトデ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ホウキボシ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

紀伊半島から九州東岸、沖縄諸島以南の浅海底に分布する。(沖縄では普通にみられる) |

| 生息域 |

浅海底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

鹿児島・沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

沖縄美ら海水族館 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

観賞用では人気があり、水族館でみる事が出来ます。

体は堅く、腕は普通は5本(4〜6本もみかけられる)で、体色は青色意外にオレンジ色をした個体もいるよ

うです。 |

|

|

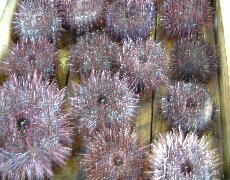

和名 |

アカウニ・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ網 ホンウニ目 オオバフンウニ科 |

| 別名・地方名 |

ヒラタウニ |

| 分布 |

東京湾から九州に分布する。 |

| 生息域 |

水深10m位の転石に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

東京・静岡・愛知・三重・和歌山・高知ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

豊浜漁港 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・寿司・蒸し物 |

| ムラサキウニに似ていて色が赤っぽい。ウニらしい形てす。産卵期は10〜11月です。 |

|

|

和名 |

アカクラゲ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

旗口クラゲ目 オキクラゲ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

本州中部以南に分布する。 |

| 生息域 |

海面を浮遊するように生息する。 |

| 日本の主な産地 |

東京・静岡・愛知・三重・和歌山・大阪・徳島・高知

瀬戸内海・九州各地ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

天橋立の海域・片名漁港 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

触手に毒を持ち刺されると、吐き気や頭痛などの症状を起こす為注意が必要です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

写真真ん中のクラゲです。刺されると危険なので、クラゲでも赤い模様のクラゲは触らないようにして下さ

い。当然市場でも処分されています。関東以南では普通に見られます。 |

|

|

和名 |

アカボヤ・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ホヤ網 マボヤ科 |

| 別名・地方名 |

ホヤ |

| 分布 |

北海道から北米海岸に分布する。 |

| 生息域 |

寒帯性種で冷たい海域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

北海道ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

札幌市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・酢の物・焼き物 |

北海道にて漁が盛んで、マボヤよりも味が良い。

殆どが北海道で消費されているのが現状のようです。

|

|

|

和名 |

アメフラシと卵・・・・・・・・ |

| 種別 |

後鰓目 アメフラシ科 |

| 別名・地方名 |

卵(海そうめん) |

| 分布 |

日本各地、アメリカ西海岸など分布する。 |

| 生息域 |

水深1〜3mほどの浅瀬を這い回り、海藻類を食べて生息している。 |

| 日本の主な産地 |

日本各地の海藻のある岩場(市場には出回らない) |

| 撮影場所・仕入先 |

引本港

片名漁港(卵) |

| 珍鯨度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

卵を生食後, 急性肝障害の事例があります。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

日本沿岸に分布する種は15cm位の大きさで、時には30cmを超えるものも見かけられる。

アメフラシは海藻を食べて生活している為、食べている海藻の中に有毒なものがあり、有毒な海藻を食べた

海ふらしの卵には毒を持つ事もあるので、卵は食べられない事もないが食べる事はおすすめしません。

卵は『海そうめん』と呼ばれていて、白色、黄色、オレンジ色などいろんな色をしている。

5月〜6月にかけて海藻の多い岩場などに卵が産み付けられています。 |

|

|

和名 |

イトマキヒトデ・・・・・・・・ |

| 種別 |

アカヒトデ目 イトマキヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

ヒトデ |

| 分布 |

黄海から日本各地、千島列島南部まで分布する。 |

| 生息域 |

岩礁の潮間帯に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

日本各地 |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍鯨度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。(かなり磯臭いようです) |

表面の色は濃青緑から黒色に近い地色に赤いまだら模様があり、裏面はオレンジ色をし管足が密生する。

岩場に貼りつきながら生活し、口側(腹側)に密生する管足で移動し、動物の死骸や貝類を食べる。

一般的に足は5本であるが、時折4本や6本、稀にそれ以上の分岐を持つ個体も発見されている。 |

|

|

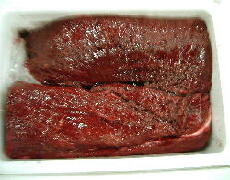

和名 |

イワシクジラ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

クジラ目 ナガスクジラ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

極海と赤道を除く外洋に分布している。 |

| 生息域 |

外洋性 |

| 日本の主な産地 |

−−− |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍鯨度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・焼き物・煮付け |

11ヵ月間の妊娠期間後に冬場に亜熱帯の海1頭の子くじらを生む。

餌は動物プランクトンの他に魚類、イカ類等、策餌海域に沢山いる動物を食べている。

|

|

|

和名 |

ウデフリクモヒトデ・・・・・・ |

| 種別 |

クモヒトデ目 フサクモヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

ガラサーダク |

| 分布 |

奄美以南から南西諸島、インド洋、西太平洋に分布する。 |

| 生息域 |

サンゴ礁も岩礁域に生息し潮だまりでよくみられる。。 |

| 日本の主な産地 |

鹿児島・沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

沖縄県 名護市の海岸 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

沖縄の海岸の岩場の潮だまりで発見しました。

沖縄では海岸などではみかける事が出来ます。 |

|

|

和名 |

ウミケムシ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウミケムシ目 ウミケムシ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

本州中部以南からインド洋に分布 |

| 生息域 |

海底の砂の中に生息し、夜間は海中、水面を泳ぎ意外と速く泳ぐ。 |

| 日本の主な産地 |

静岡県・和歌山県・高知県・福岡県・京都府ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

福岡魚市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

体毛に毒を持つ。 |

| 食べ方 |

食べない |

体の側部に体毛を持ち、警戒すると毛を立て、その体毛が毒針となる。素手で触れると刺され毒が注入され

刺された所が赤く腫れる。毒針を抜いても毒は残ることから、刺された時はガムテープやセロハンテープ等

を使って毒針をそっと取り除いて流水で洗い流すと悪化を防げる。 |

|

|

和名 |

エゾバフンウニ・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ網 ホンウニ目 オオバフンウニ科 |

| 別名・地方名 |

バフンウニ・ウニ |

| 分布 |

北海道、日本海側は富山、太平洋側は千葉位に分布 |

| 生息域 |

潮間帯から水深70mに生息する。 |

| 日本の主な産地 |

北海道ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・丼物・寿司・蒸し物 |

ウニはビタミンAの含有量が高い。この種のウニは味が良く高値で取引されている。

見た目が馬糞のように見えたことから名付けられたようですが、名前から想像もつかない美味しさ・・・

しかし最初に食べた人は凄い!これが食べられるとは・・・ |

|

|

和名 |

エボヤ・・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

壁性目・マボヤ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

北海道以北、朝鮮半島に分布す。 |

| 生息域 |

岩礁域やイワガキなどにも付いて生息する。 |

| 日本の主な産地 |

新潟・愛知ほか (日本各地で見かけられる) |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

韓国料理ではよく使われているようです。 |

日本ではあまり食べる事はしないようですが、韓国では食されているようです。

底引き漁で水揚げ魚の中に混ざっていて処分されていたものを撮影しました。

養殖のカキやホタテに付いて被害が出ることもあり嫌われ者扱いにもなっているようです。 |

|

|

和名 |

オウムガイ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

オウムガイ目 オウムガイ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

太平洋の熱帯海域に分布する。 |

| 生息域 |

水深300〜600m位の深い所で生活しています夜になると水深30〜40m位の所に移動する。 |

| 日本の主な産地 |

−−− |

| 撮影場所・仕入先 |

南知多ビーチランド |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

オウムガイは何万年も前から生息しているため、生きた化石とも呼ばれています。

現在、世界で5種のオウムガイの仲間が確認されています。触手は90本位あるといわれています。

貝?イカ?タコ?名前はオウムガイですが、タコやイカに近い動物です。 |

|

|

和名 |

オオグソクムシ・・・・・・・・ |

| 種別 |

甲殻綱 等脚目 スナホリムシ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

本州中部の太平洋側から沖縄に分布する。 |

| 生息域 |

水深600mの海域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉・静岡・和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

沖縄美ら海水族館 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

敵に襲われると褐色の臭い汁を出す。

底引き網に混ざってくる。大きな寄生虫?大きなフナムシ?と言う感じかな・・・ |

|

|

和名 |

オキゴンドウ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

クジラ目 マイルカ科 |

| 別名・地方名 |

ゴンドウクジラ |

| 分布 |

太平洋、東シナ海と広く分布する。 |

| 生息域 |

比較的温暖な外洋海域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍鯨度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

焼き物・煮付け |

15ヵ月間の妊娠期間の後に子くじら1頭を設け、寿命は50歳前後です。

ブリやサケなど大型の魚やイカ等を食べる。

身はクセが強く固めの為、生姜を使って焼くと臭みを和らげられる。 |

|

|

和名 |

オニヒトデ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ヒトデ網 アカヒトデ目 オニヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

南西諸島から熱帯域に生息する。 |

| 生息域 |

珊瑚礁に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

南知多ビーチランド |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

棘には毒があり、刺されると危険です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

大量発生で珊瑚礁を死滅させることで問題もおきている。

珊瑚を食べる時は、体の下側の真ん中にある口から胃袋を出して消化液を分泌する。

棘には毒があり、刺された時は、激痛、腫れ、吐き気や麻痺の症状を起こすことがある。

刺された時は45℃位お湯に1時間程つけて、棘は完全にとり除き、消毒をする。

念の為、病院へ行く事をすすめます。 |

|

|

和名 |

ガンガゼ・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ綱 ガンガゼ目 ガンガゼ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

相模湾以南から太平洋に分布する。 |

| 生息域 |

浅い岩礁域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉・神奈川・静岡・和歌山・大分・鹿児島ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

南知多ビーチランド |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

棘に毒があり、刺されないよう注意が必要です。 |

| 食べ方 |

食べられるが、棘を取ると食べる所は少ない。 |

棘がささくれ状になっている為一度刺されると抜けなくなの為刺されないように注意しないといけません。

ウニの仲間ですが、味としては不味いようです。

|

|

|

和名 |

キタムラサキウニ・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ綱 エキヌス目 オオバフンウニ科 |

| 別名・地方名 |

ウニ |

| 分布 |

相模湾以北から東北、北海道に分布する。 |

| 生息域 |

潮間帯に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

宮城・岩手・青森・北海道ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒ですが、棘に刺されないよう注意が必要です。 |

| 食べ方 |

生食としては、寿司、うに丼・天ぷら・焼きうに |

南のムラサキウニ、北のキタムラサキウニといっても良い。

価格はバフンウニより安いことでウニは高価なものですがお買い求めやすいウニです。 |

|

|

和名 |

キンコ・・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ナマコ綱 キンコ科 |

| 別名・地方名 |

フジナマコ |

| 分布 |

常磐地方以北から北海道、千島列島にも分布する。 |

| 生息域 |

岩礁域、砂地の海底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

北海道・青森・岩手・宮城ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

岩手県大槌魚市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

干し物 |

芋のようにぽっちゃりとした形が特徴です。体長は20cm位で、他のなまこと違って生食で食べずに乾製

品とする。滅多に水揚げされる事がない珍しいなまこの仲間です。

金華山付近が名産地と言われています。 |

|

|

和名 |

コブヒトデ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

オレアステル科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

鹿児島県奄美、琉球諸島、小笠原諸島以南のインド洋、西太平洋に分布する。 |

| 生息域 |

サンゴ礁の砂地に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

沖縄美ら海水族館 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。観賞用 |

星型の分厚く逞しい体形で、背面は灰色地で赤黒い瘤状の突起が多くあります。

観賞用に人気がありペットショップ等でも販売されています。

大きさは30〜40cmぐらいになります。 |

|

|

和名 |

サカサクラゲ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

根口クラゲ目 サカサクラゲ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

九州以南、南西諸島からオーストラリアに分布する。 |

| 生息域 |

マングローブの浅瀬、砂泥底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

鹿児島・沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋港水族館 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

毒性は弱いが毒を持つ。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

15cmぐらいに成長する。名前のとおり平らな傘を逆さにして生活している。

傘縁に触手はなく褐虫藻が共生する為、褐色をしています。

鑑賞用としても人気がある為、水族館でも観れるほか、比較的手に入れやすい為、個人で飼育する方もいる

ようです。刺胞毒は弱い方だが、それでも人によっては痛みや痒みを覚えることも。

猛毒のウンバチイソギンチャクと似ている為、注意が必要です。 |

|

|

和名 |

スッポン・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

カメ目 スッポン科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

南アメリカ以外の熱帯から温帯にかけて世界に広く分布する。本州から四国、九州南西諸島ほか,朝鮮半島・台湾・中国・インドシナ北部にも分布する。 |

| 生息域他 |

日本でも養殖されている。 |

| 日本の主な産地 |

養殖が主です。 |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

鍋物・活き血は酒と割る |

滋養強壮に効果のある食品として利用されています。

スッポンは良質のタンパク質、ビタミン、ミネラル類がバランスよく含まれていて、浄血機能を持つ肝臓、

腎臓、心臓を強化する効果があります。 |

|

|

和名 |

スナヒトデ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

スナヒトデ目 スナヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

北海道南西部から九州に分布する。 |

| 生息域他 |

水深浅めの砂泥底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉、静岡、愛知、三重、高知など |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

海底を這い回り、動物の死体や小さな貝、多毛類などの小動物を食べいます。

投げ釣りで引っかかって釣れたり、底引き網の量で一緒に捕れたりはしますが処分されています。 |

|

|

和名 |

タコクラゲ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

根口クラゲ目 タコクラゲ科 |

| 別名・地方名 |

ハチマンクラゲ |

| 分布 |

関東以南に分布する。 |

| 生息域 |

暖かい静かな海に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

山口、大分、長崎ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

道瀬港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べません。 |

タコに似ていることから名が付けられた。体内に褐虫藻が共生する為に褐色になっている。

傘の下には8本の口腕があります。夏から秋にかけて見かけられる。

サイズは10〜20センチです。

画像上が捕獲した上部、写真中が捕獲した下部、写真下が泳いている状態です。 |

|

|

和名 |

タテジマイソギンチャク・・・・ |

| 種別 |

イソギンチャク目 タテジマイソギンチャク科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

日本全国に分布する。

ヨーロッパ・北アメリカにも分布するが、日本から船舶に付着して運ばれたものが生息した。 |

| 生息域 |

潮間帯に多く、岩の上や貝殻の上などに付き生息する。内湾や港湾、時に汽水域にも生息する。 |

| 日本の主な産地 |

日本各地の岩場(市場には出回らない) |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べません。 |

体長は2〜3cmで口盤の径1.5〜2cm、足番の径2〜2.5cmで体はほぼ円柱形です。

その表面は滑らかで、体はその地色が暗緑色です。普通は赤か黄色の縦縞が多数あることから名付けられて

います。 |

|

|

和名 |

トゲモミジガイ・・・・・・・・ |

| 種別 |

モミジガイ目 モミジガイ科 |

| 別名・地方名 |

ヒトデ |

| 分布 |

日本では中部(房総半島・相模湾)以南からインド洋、西太平洋に分布する。 |

| 生息域 |

ごく浅い砂浜や干潟、潮下帯などに生息する。 |

| 日本の主な産地 |

神奈川・静岡・愛知・高知ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

ふぐ毒と同じテトロドトキシンの毒を持つ |

| 食べ方 |

食べない。 |

反口側(背側)と口側の双方に多くの棘を持ち、通常反口側は暗褐色で、口側は白〜黄土色です。

個体により色と形に大きな差がある。

水中での移動速度はかなり速く先端に吸盤を持たない管足で砂を蹴るようにして移動する。

表皮にヒトデヤドリニナが寄生することが多い。 |

|

|

和名 |

ハナゴンドウ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

クジラ目 マイルカ科 |

| 別名・地方名 |

ゴンドウクジラ |

| 分布 |

温暖な海域に幅広く分布する。

日本沿岸では、三陸沖から南の太平洋岸、東シナ海、日本海に分布する。 |

| 生息域 |

沿岸、外洋に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

岩手・宮城・千葉・和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

焼き物・煮付け |

身質は硬めで臭みもある。臭みを消す為に生姜を使って焼くとよい。

体長は3〜4mで600kgにもなる。 |

|

|

和名 |

バフンウニ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ綱 ホンウニ目 オオバフンウニ科 |

| 別名・地方名 |

ガゼ・ガンジョ |

| 分布 |

東北地方から九州に分布する。 |

| 生息域 |

磯に普通に見られる。 |

| 日本の主な産地 |

新潟・石川・福井・鳥取・島根・山口・福岡ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・寿司・丼物・蒸し物 |

越前ウニと言われるぐらい越前海岸が良く知られる。

産卵期は冬から春です。 |

|

|

和名 |

バンドウイルカ・・・・・・・・ |

| 種別 |

クジラ目 マイルカ科 |

| 別名・地方名 |

イルカ |

| 分布 |

世界の寒帯から亜熱帯海域に分布する。 |

| 生息域 |

沖合いや沿岸に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

日本各地 |

| 撮影場所・仕入先 |

和歌山県 太地 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

生姜焼き・唐揚げ |

クジラの代用品として市場に出回っているが身質は硬く臭みもある。

愛らしい姿を見ると食べる気はしないですね。水族館では人気者です。

体長は4m位になる。体重は600kgになる。 |

|

|

和名 |

フナムシ・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

等脚目 フナムシ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

本州以南に分布する。 |

| 生息域 |

海辺、港内、岸壁、磯、テトラポット等に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

本州・四国・九州各地 |

| 撮影場所・仕入先 |

行野浦漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

| 港や磯に普通に見ることが出来る。クロダイ釣りの餌として捕まえて使う場合もある。 |

|

|

和名 |

マナマコ(アオコ)・・・・・・・ |

| 種別 |

ナマコ網 マナマコ科 |

| 別名・地方名 |

アオナマコ |

| 分布 |

南西諸島を除く日本各地に分布する。 |

| 生息域 |

内湾や砂泥底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉・静岡・和歌山・兵庫・徳島ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

酢の物 |

アカコに比べ硬く、味はやや劣る。関東ではアオコを好む。

スライスした加工品が流通していてお手ごろな価格で販売されている。

|

|

|

和名 |

マナマコ(アカコ)・・・・・・・ |

| 種別 |

ナマコ網 マナマコ科 |

| 別名・地方名 |

アカナマコ |

| 分布 |

南西諸島を除く日本各地に分布する。 |

| 生息域 |

岩礁域、砂地の海底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

愛知・三重・和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

豊浜漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

酢の物 |

関西ではアカコを好む。海鼠(ナマコ)では美味しいとされている。

紀伊半島や伊勢志摩では漁が盛んです。太平洋側や日本海側でも生息する。

ナマコの海鼠腸(コノワタ)は珍味で高値で取引きされている。 |

|

|

和名 |

マナマコ(クロコ)・・・・・・・ |

| 種別 |

ナマコ網 マナマコ科 |

| 別名・地方名 |

クロナマコ |

| 分布 |

南西諸島を除く日本各地に分布する。 |

| 生息域 |

岩礁域、砂地の海底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉・静岡・愛知・三重・和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

酢の物 |

アカコ・アオコは市場でも良く見かけますが、クロコは意外と見かけない。

入荷しても少量です。 |

|

|

和名 |

マヒトデ・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

マヒトデ目 マヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

ヒトデ・キヒトデ |

| 分布 |

北海道から九州のほぼ日本各地に分布する。 |

| 生息域 |

潮間帯から水深150mの岩礁域や砂泥底に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉・静岡・愛知・和歌山、高知。鹿児島ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。サポニンという成分を含んでいる。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

海底の色んなものを食べる事から海の掃除屋ともいわれるようですが、あさりやホタテ、カキなどの貝も食

べる事から、大量発生するとあさりやホタテ、カキなどの生育に影響する。 |

|

|

和名 |

マボヤ・・・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

壁性目(側性ホヤ目) 褶鰓亜目ピウラ科(マボヤ科) |

| 別名・地方名 |

ホヤ |

| 分布 |

北海道から九州に分布する。 |

| 生息域 |

岩礁域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

青森・岩手・宮城・千葉・愛知・三重・長崎ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

酢の物・焼き物 |

海のパイナップルとも言われていて、見た目がパイナップルに似ている。ホヤの中身を食べますが、中は黄

色く酢の物で食べます。クセがあり好き嫌いがハッキリ分かれます。

天然物より養殖物が多く出回っています。写真の上が天然物で下が養殖物です。 |

|

|

和名 |

マンジュウヒトデ・・・・・・・ |

| 種別 |

アカヒトデ目 コブヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

ウミバコ |

| 分布 |

南西諸島以南、インド洋・西太平洋に分布する。 |

| 生息域 |

珊瑚礁域、岩礁域に生息する。 |

| 日本の主な産地 |

沖縄ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

沖縄美ら海水族館 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

五角形の箱のような形をしている。

小さな頃は5本の腕が確認できるが、成長に伴い体高が高く腕は短くなり、全体的に丸みを帯びてくる。

大きなものは30cm位になる。観賞用として人気がある。 |

|

|

和名 |

ミズクラゲ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

旗口クラゲ目 ミズクラゲ科 |

| 別名・地方名 |

クラゲ |

| 分布 |

北海道西岸から沖縄の太平洋側・日本海側に分布する |

| 生息域 |

海面を浮遊している。 |

| 日本の主な産地 |

日本各地にいますが漁港では処分されています。 |

| 撮影場所・仕入先 |

南知多の海岸・片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

ミズクラゲは刺されても刺胞が皮膚を通りにくいので痛みはそんなにありません。しかし毒は強いので傷口に直接触れないようにして下さい。 |

| 食べ方 |

−−− |

傘径30cmを超え意外と大きくなります。

よく見かけることが出来、見た目のように水と言うか寒天のようです。

写真下が裏側です。 |

|

|

和名 |

ミンククジラ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

クジラ目 ナガスクジラ科 |

| 別名・地方名 |

ミンク |

| 分布 |

南極海と、北大西洋、北太平洋、日本沿岸にはオホーツク海に分布する。 |

| 生息域 |

外洋性 |

| 日本の主な産地 |

−−− |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・焼き物・煮付け |

ミンククジラの餌は、南極海では主にオキアミを食べているが、北半球では魚も食べている。

クジラの中でも臭みが少なく刺身でも食べやすい。尾肉はクジラのトロとでも言っていいぐらい美味しく高

値で取引されている。 |

|

|

和名 |

ムラサキウニ・・・・・・・・・ |

| 種別 |

ウニ綱 ナガウニ科 |

| 別名・地方名 |

ウニ |

| 分布 |

青森県以南の日本海側、太平洋側では茨城県以南に分布する。 |

| 生息域 |

日本の磯に普通に見られます。 |

| 日本の主な産地 |

新潟・石川・福井・静岡・愛知・三重・和歌山ほか |

| 撮影場所・仕入先 |

名古屋市場 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

刺身・寿司・丼物・蒸し物 |

バフンウニ類に比べると味は劣る。比較的安値で流通している為、スーパー等でもよく販売されている。

バフンウニより粒が大きい。旬は春から夏です。 |

|

|

和名 |

モミジガイ・・・・・・・・・・ |

| 種別 |

モミジガイ目 モミジガイ科 |

| 別名・地方名 |

ヒトデ |

| 分布 |

日本では北海道南部からインド洋、西太平洋などにも分布する。 |

| 生息域 |

ごく浅い砂浜や干潟、潮下帯などに広く生息する。 |

| 日本の主な産地 |

千葉、愛知、三重、和歌山など |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

体内にテトロドトキシン(フグ毒)を持つとされる。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

紅葉貝は貝と名が付くが貝の仲間ではない。体型が紅葉の形で茶褐色と灰青色です。

夜行性で昼間は砂の中に潜っている。

日本各地の沿岸の砂泥地でもっとも普通に見られる。 |

|

|

和名 |

ヤツデスナヒトデ・・・・・・・ |

| 種別 |

モミジガイ目 スナヒトデ科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

房総半島・相模湾以南から太平洋、インド洋と広く分布する。 |

| 生息域 |

砂底、砂泥底に生息する。(夜行性) |

| 日本の主な産地 |

静岡、愛知、三重、和歌山、高知など |

| 撮影場所・仕入先 |

尾鷲漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

腕の長さが20〜25cm以上ある大型のヒトデです。

この種は基本的に8本(7本〜10本と変異するヒトデもいる)も腕があるのが特長で名前の由来でもありま

す。普通のヒトデと違って、手荒く扱うと腕がちぎれやすい。 |

|

|

和名 |

ヤドカリイソギンチャク・・・・ |

| 種別 |

イソギンチャク目 クビカザリイソギンチャク科 |

| 別名・地方名 |

−−− |

| 分布 |

本州中部以南に分布する。 |

| 生息域 |

ヤドカリと共存して生息する。 |

| 日本の主な産地 |

静岡、愛知、三重、和歌山、高知など |

| 撮影場所・仕入先 |

片名漁港 |

| 珍魚度 |

一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい |

| 味の評価 |

不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い |

| 毒の有無 |

無毒です。 |

| 食べ方 |

食べない。 |

| ヤドカリと共存して生活している。 |

イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 魚の寄生虫 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 魚の寄生虫

|

イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 魚の寄生虫

イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 魚の寄生虫