養老:笙ヶ岳(養老公園-旧道-もみじ峠-笙ヶ岳-もみじ峠-旧牧場-林道-養老公園)

日溜まりハイキング、笙ヶ岳南の台地が良い感じだった。養老公園ではまだ紅葉が残っており充分に楽しめた。

上石津地域事務所で開催された講演「熊坂長範伝説」を聴講した。講師は鈴木隆雄氏(大垣市文化事業団)。

烏帽子岳の熊坂長範は昭和6年の町史に記載されているとのこと。全国各地に伝承があるが、何故、地元で呼ぶ「熊坂山」に熊坂長範が住み、赤坂辺りで出没したとされるのか解るはずもない。講演終了後、山頂付近のササ中で拾われたという蹄鉄が地元から登場(大いに怪しい)したり、あんな所に人は住めない、馬など登れないとの炭焼き経験者の発言が出たり、面白い講演会だった。

日溜まりハイキング、笙ヶ岳南の台地が良い感じだった。養老公園ではまだ紅葉が残っており充分に楽しめた。

あさけプラザ(四日市市)の講演会に出かけた。何故か、平城遷都1300年記念祭の「せんとくん」が登場するが盛り上がらない。

内容の方は、短時間だが森浩一氏(同志社大学名誉教授)の講演が収穫だった。白村江の敗戦後、信濃遷都を意図しての持統天皇による伊勢行幸(実質は三河行幸)。この行程を万葉集から読み取ることができ、久留倍遺跡は行幸のための仮宮であった可能性があること。話題から脱線して、職業学者では駄目だなど。

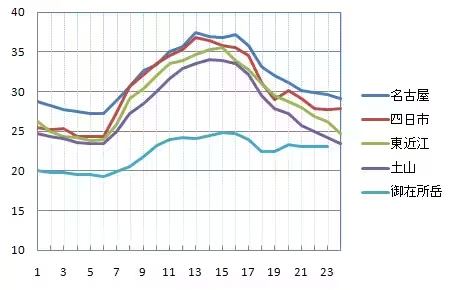

御在所ロープウエイは、夏の御在所岳の山頂は平地より気温が10度低いと宣伝している。名古屋で38度を記録した9月4日の気象庁の観測データと三重県の環境観測の記録から気温をプロットしてみた。この日については宣伝は嘘でないようだ。

楽天が提供する無料ウェッブサービス isweb が10月末で有料化されるため、約200件の山行記録(24MB)を cty-net に移転した。

名古屋市内の高速道路の高架下で数株のシデコブシが咲いていた。植えられて2年ほど経過している。猛暑続きだった天候が変わり目になったが、葉が落ちたり、酷く傷んでいるようにも見えない。早春の気温には程遠いのだが、狂い咲きの原因は何だろうか。

日本唯一の漬物の神様である萱津神社(愛知県)に参詣する機会を得た。毎年8月21日は香の物祭。香の物殿にて漬け込みの神事が行われ、全国から漬物業者の代表も参集する。

通説では、関ヶ原合戦で島津義弘は五僧峠(島津越)を退路に使ったとされる。しかし、当時の記録では、そうでないとのこと。別動隊が五僧を経由したことまでは否定していない。

桐野作人(2010)『関ヶ原島津の退き口 敵中突破三〇〇里』学研パブリッシング(学研新書)

新名神高速道路の路線計画の場所である菰野町役場北辺の当該地区でも作業が始まった。背後は御在所岳である。

プロバイダ提供のディスク容量が100MBに拡大したので、「山行記録の向こう側」をフリーウェッブから呼び戻した。

朝寝坊のこともあり、今日も山頂まで行く時間がない。料金所跡出発は6:57。まだ早い時間帯だが、まともに利用できる駐車スペースは残り僅かだ。

アカヤシオの開花はオバレ石を過ぎた標高820mm位まで。余り進んでいない。先週は寒く、17日には東京を含む北関東で41年ぶりの遅い雪だった。それにしても花数が少ない。

その先の展望台では、ツボミが膨らんでいる。来週はキレットを過ぎた辺りまで開花すると思うが、これも天候次第。

混雑する中道を避けて本谷を降りた。御在所山の家ではサクラやミツバツツジが見事に咲いていた。

亀山市の件について、公聴会の開催が公害等調整委員会で公示されている。野登山~鳩ヶ峰の鈴鹿市側の様相を見ると、亀山市にとり水源や観光資源へのダメージが大きいことは間違いない。鉱山や採石を否定する気は毛頭ないが、結論が気になるところ。

睡眠不足と筋肉痛の朝、遅い時刻に雨後の御在所岳へ向かった。山頂へ行く予定はなく、アカヤシオの様子が解れば良い。

割谷道から3号塔経由で東尾根へ登る。3号塔ではアカヤシオの花にご対面。

中道でのアカヤシオの開花は、裏道への連絡路が分岐する700m付近まで。タムシバの花は多くない。今年の花木は裏年なのだろう。地蔵岩下の展望台にて中道を引き返した。

今年最初の御在所岳、5:55、蒼滝大橋を出発。この時刻、中道上部には氷が残る。新聞報道では、3月29日夜、山頂から300mの位置で遭難した中国人夫婦が発見され、妻は凍死とのこと。山頂付近は氷点下7.6度で吹雪いていた。

裏道六合目付近の崩壊地には迂回路が作られ、ほぼ完全に復旧されたようだ。有り難く利用させてもらう。なお、料金所跡まで自動車の乗入可。そこにある鈴鹿スカイライン復旧工事の案内板には、表道は登山道の一部切取、峠道は落石対策のため通行止とある。

現行の地形図に置き換わる電子国土基本図(地図情報)が試験公開されている。しかし、送電線の記載がない。理由は、「正確な資料収集の困難性」だが、巨大目標物の無記載は本末転倒と考え事務局に意見を送った。

わざわざ回答をもらったが、「検討委員会の結果のとおりにやってます」との情報しか出てこなかった。

午後、シデコブシの花を見に立ち寄る。満開に近い開花だった。

名古屋市内で標記フォーラムに参加した。健康、環境、食料、エネルギーの問題を微生物(発酵技術)で解決しようとする小泉武夫氏の基調講演が熱かった。主催団体はCOP10 Satoyama Community Network(COP10さとやまネット)。中日新聞との共催だが「緑と水の森林基金」から助成を受けながら、開催案内を自己サイトにすら掲示せぬ謎の団体だ。