アカヤシオ - 鈴鹿山脈・御在所岳周辺にて

山麓でサクラが終わる四月中旬、三重県菰野町の御在所岳中腹ではタムシバに一週間ほど遅れてアカヤシオが開花する。花は三重県側の標高650m付近で咲き始め、連休には御在所岳の山頂部で見頃になる。

アカヤシオの花は、何時、何処で、どの様に咲くのだろうか。ここは、そのような思いを持って鈴鹿山脈の山々を歩いた記録の置き場所です。

1 アカヤシオの花

アカヤシオ(赤八汐、赤八染)はツツジの仲間。樹髙は6mほどになり落葉性だ。直径5cmくらいの薄紅色の花を咲かせる。

その花芽は前年に形成され、雪の季節には越冬芽になって春を待つ。気温が上昇するとツボミは膨み、御在所岳の中腹から山頂部へと新緑の前の時期に花を咲かせる。

春、やさしい色の花を見ながら御在所岳周辺を歩くことが楽しみだ。アカヤシオが開花する時期にはタムシバ、ミツバツツジ、山頂部ではバイカオウレン、タテヤマリンドウなどの草花も咲く。

毎年、アカヤシオの開花には一喜一憂をさせられる。何故なら年により開花の様相が大きく異なるからだ。時折、大開花とでも呼ぶべき年が訪れる一方で、降雪を伴う遅い時期の寒波が山頂部の花やツボミを全滅させる悲運の年がある。

花の跡に残された実はやや細い卵形で、十月頃まで緑色だが翌月には褐変し、五裂して細かな種子を落とす。アカヤシオは挿し木による増殖が困難であり実生で増やすとのことだ。

『三重県レッドデータブック2015』では準絶滅危惧種とされ、「園芸用花木としての採取圧や林道改修などの人為圧により減少している」と記載されている。ある日、登山道の脇にあったアカヤシオの幼木が消えた。盗掘が趣味という哀れなヒトの出没が残念だ。花咲く登山道をいつまでも残したいと願っている。

2 御在所岳周辺でのアカヤシオの分布

御在所岳では、アカヤシオは三重県側に多く分布する。滋賀県側は県境近辺や上水晶谷の地獄谷出合までしか見られないようだ。園芸関係の情報では、ツツジは日当たり(~半日陰)と水ハケの良い土地や酸性土壌を好むらしい。この偏ったアカヤシオの分布は御在所岳の地質によるものか。

また、アカヤシオは落葉広葉樹林にあり、標高が低い湯の山温泉などでは見ない。御在所岳の中道登山道や東尾根では標高650m、鎌ヶ岳の長石尾根では600m付近が下限のようだ。

さらに、アカヤシオとヤマザクラは分布範囲が重ならないように思われる。これも好む土壌が違うためだろうか。

主観的なものだが、中道登山道の五合目より下ではアカヤシオの生育は悪くて花も少ない。山頂部では北側斜面などで良く咲くが樹髙は低い。

花見登山なら七合目から山頂部が満開になる時期が良い。よく歩くのは次のルートだ。

- (1) 御在所岳の中道登山道

- (2) 国見岳北面の県境登山道やヤシオ尾根

- (3) 鎌ヶ岳のいくつかの東尾根

- (4) ロープウェイでも登れる御在所岳の山頂部

御在所岳の急峻な斜面に咲くアカヤシオを見ながら登る中道登山道は爽快だ。国見岳北面では賑やかに咲く。鎌ヶ岳の東尾根のうち緩やかな勾配の登山道では、時期が良ければ延々と続く花咲く尾根を楽しめる。

3 御在所岳・中道登山道の開花前線

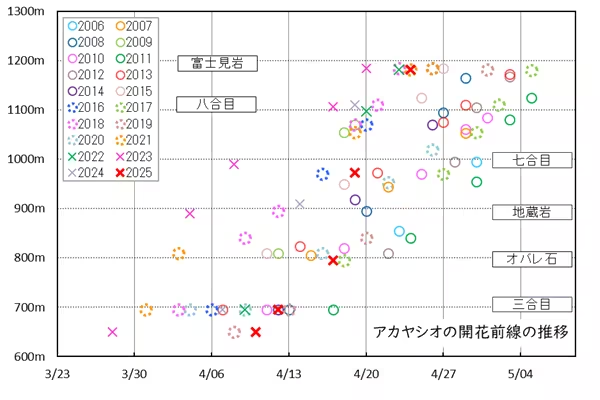

アカヤシオの開花前線は三週間ほどで御在所岳の斜面を登り山頂部に達する。下図は中道登山道での開花前線の推移を記録したもの。縦軸は開花前線の位置(標高)、横軸は観察月日、中道登山道の範囲は富士見岩までとした。

アカヤシオはソメイヨシノのような一斉に開花するクローンではない。それぞれの木に個性があり、開花時期が早いもの、遅いものがある。したがって、アカヤシオの開花前線は開花が早い木々を追いかけたに過ぎない。実際のところ花盛り状態のアカヤシオは開花前線より100~150mほど下に存在する。

なお、中道登山道が横断する700~800mの常緑の照葉樹林では登山道直近にアカヤシオを見ない。また、朝陽台など山頂部の開花日は、グラフを山頂部の標高まで外挿して得られる日より2~3日は早くなる。日照条件が中道登山道とは違うので当然だろう。

上図を見ると開花時期や開花前線の上昇速度は年により差異が大きい。2021年、2023年には中腹で異例に早く開花している。また、山頂部のアカヤシオは概ね連休に見頃になるが、その時期も年により前後している。

| 年 | 土山 | 御在所岳山頂 | サクラの開花日 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3月 | 4月 | 4月下旬 | 4月下旬 | ||||||||

| 平均気温 | 最低気温 | 最低気温 | |||||||||

| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 観測日 | 気温 | 観測日 | 気温 | 名古屋 | 彦根 | |

| 2006 | 4.1 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 10.7 | 4/26 | 1.4 | 4/21 | -2.0 | 3/26 | 4/6 |

| 2007 | 2.6 | 8.7 | 8.1 | 10.1 | 12.8 | 4/22 | 0.2 | 4/27 | 0.3 | 3/23 | 3/30 |

| 2008 | 8.5 | 7.9 | 9.2 | 11.9 | 13.5 | 4/26 | 3.9 | 4/25 | 0.3 | 3/22 | 3/30 |

| 2009 | 7.5 | 5.6 | 9.2 | 14.2 | 11.4 | 4/28 | 1.5 | 4/27 | -2.0 | 3/19 | 3/28 |

| 2010 | 7.1 | 5.1 | 10.0 | 10.3 | 10.8 | 4/25 | 0.1 | 4/24 | -1.9 | 3/18 | 4/01 |

| 2011 | 5.1 | 4.6 | 8.8 | 10.1 | 11.2 | 4/21 | 0.4 | 4/24 | -0.3 | 3/27 | 4/01 |

| 2012 | 4.3 | 6.2 | 7.2 | 12.3 | 15.6 | 4/28 | 5.0 | 4/22 | 2.9 | 3/30 | 4/08 |

| 2013 | 7.9 | 7.3 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 4/22 | -0.6 | 4/22 | -3.7 | 3/19 | 3/30 |

| 2014 | 6.5 | 9.0 | 9.3 | 10.7 | 13.8 | 4/24 | 3.1 | 4/22 | 3.3 | 3/24 | 4/02 |

| 2015 | 7.4 | 8.0 | 10.5 | 11.9 | 15.7 | 4/26 | 5.3 | 4/28 | 0.4 | 3/21 | 3/31 |

| 2016 | 6.6 | 7.4 | 12.8 | 12.0 | 14.5 | 4/30 | 3.2 | 4/29 | 0.2 | 3/19 | 3/30 |

| 2017 | 5.5 | 6.5 | 11.2 | 12.3 | 12.7 | 4/23 | 3.0 | 4/21 | -0.8 | 3/28 | 4/05 |

| 2018 | 8.1 | 9.4 | 12.1 | 12.9 | 16.3 | 4/29 | 6.9 | 4/26 | 2.3 | 3/19 | 3/27 |

| 2019 | 6.1 | 8.6 | 8.1 | 11.0 | 14.2 | 4/28 | 2.2 | 4/28 | -2.3 | 3/22 | 4/04 |

| 2020 | 7.3 | 9.3 | 9.4 | 10.3 | 11.0 | 4/25 | 1.4 | 4/23 | -2.6 | 3/22 | 3/27 |

| 2021 | 8.9 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 13.6 | 4/26 | 2.7 | 4/26 | -1.7 | 3/17 | 3/22 |

| 2022 | 10.1 | 8.9 | 11.1 | 14.4 | 15.9 | 4/20 | 4.2 | 4/30 | 0.0 | 3/22 | 3/31 |

| 2023 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.2 | 13.0 | 4/25 | 4.6 | 4/22 | 0.0 | 3/17 | 3/23 |

| 2024 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 15.3 | 16.5 | 4/26 | 7.9 | 4/25 | 6.6 | 3/28 | 4/02 |

| 2025 | 6.0 | 10.1 | 10.3 | 13.8 | 14.0 | 4/27 | 3.3 | 4/30 | 0.8 | 3/26 | 4/04 |

適当な観測値を入手できないので滋賀県土山の観測値などを上表に示す。年毎の気温には相当なバラツキが見られるが、暖かい年はアカヤシオの開花が早い。また、2013年の4月下旬のように強い寒波があると花が被害を受ける。

引用元:土山の気温は滋賀県甲賀市土山(標高248m)の観測値を気象庁から、御在所岳山頂の気温は三重県大気環境情報から、サクラ(ソメイヨシノ)の開花日は気象庁の生物季節観測から引用した。

開花前線は概ね三週間で標高差500mを登っている。この開花前線を駆動しているのは当然ながらツボミを成長させる気温上昇だろう。土山の平年値(2014年の公表値)によれば、平均気温は三週間(4月10日~30日)で10.4℃から14.2℃まで3.8℃上昇している。四日市では12.4℃から15.8℃まで3.4℃の上昇になる。一方、御在所岳の平均気温減率(2014年の観測値)が公表されており、資料から読み取った四月の値-0.77(℃/100m)を使用すれば標高差500mは気温差3.9℃に相当し、三週間の平均気温の上昇とほぼ一致してはいる。

引用元:関谷不二夫.『鈴鹿山脈御在所岳における気温減率について』.第7回日本気象予報士会研究成果発表会予稿集.2015.(Internet Archive)

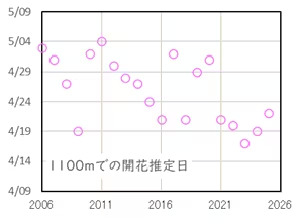

4 アカヤシオの開花は早くなっているか

この記録を作成し始めた頃、山頂部でのアカヤシオの満開は連休後半、又はその翌週になり、満開時に仕事で登山できないことが残念だった。しかし、近年では満開が連休前半になったりする。

残念ながら少ない登山日数では山頂部での開花日や満開日を観察できない。仕方ないので開花前線のグラフから標高1100mの開花日を推定したものが左図だ。年により差異は大きいが、近年は開花時期が早くなっている。三~四月の気温が高い傾向にあるので、この気温が開花を早めたのだろう。

さて、開花時期や開花前線の上昇速度がその年の春の気温に影響されるなら、開花する花の数は何に影響されるのだろうか。前年の夏から秋に花芽が形成されるなら、花の数、すなわちアカヤシオの表年・裏年は前年に決定され、更に春の開花条件が整えば表年が実現されるのだろう。

5 アカヤシオの隔年開花

アカヤシオの開花は表年・裏年を繰り返すように見える。主観的なものだが明瞭な表年や裏年がある一方で、表裏が曖昧な年もある。

この隔年開花は2013年に崩れている。隔年開花を意識した2005年以降は奇数年が表年だった。しかし、表年が期待された2013年は寒波の被害を受け、2014年が表年、2015年が裏年となり、表裏のリズムが逆転した。

隔年開花の逆転の契機となった2013年はツボミが多くて期待していた。しかし、暖かい四月上旬に対して、下旬は気温が上昇せず寒波に襲われている。結局、気象条件が整わず準備されていた表年は実現しなかったようだ。翌年はアカヤシオに余力があったのか表年になっている。

さらに、2020年にも表裏が再逆転した。この年以降は明瞭な表年・裏年を感じられない曖昧な状況だったが、2024年は明らかに裏年だった。

そして、この隔年開花にはアカヤシオ以外の花樹も同調しているように見える。アカヤシオの表年には翌月のシロヤシオ、ベニドウダン、サラサドウダンなども良く咲く。しかし、裏年には他の花樹も花の密度が落ちて寂しい。

さらに、2013年にアカヤシオは寒波の被害を受けたが、この寒波による影響がなさそうな翌月開花の花樹までアカヤシオと同様に隔年開花が逆転したように見えた。

アカヤシオの個体が余力の有無により隔年開花するなら理解できなくもない。気象条件が影響を与えるのならば同種間での同調もあるだろう。しかし、同じ気象条件の影響を受ける同時期の開花ならともかく、開花時期が異なる異種間でも同調するように見えるのは何故だろうか。調べてはみたが明瞭な理由は見つけられなかった。

なお、この隔年開花は、少なくとも御在所岳、国見岳、鎌ヶ岳の範囲で概ね同調しているように見える。

6 開花状況の概要

主観的な判断だが、御在所岳・中道登山道での開花状況は次のとおり。四月下旬に強風で花が散ったり、強い寒波で花やツボミが傷んだりしなければ、表年には良い花見登山を楽しめる。2005年、2011年は良い年だった。

- 2006:裏年。そのうえ、積雪を伴う寒波により山頂部のアカヤシオは全滅。

- 2007:表年。開花が遅れ、山頂部の見頃は連休終盤から翌週前半。

- 2008:裏年。

- 2009:表年か。高温による早咲きと、降雪を伴う寒波で上部のアカヤシオは全滅。

- 2010:裏年。

- 2011:表年。開花が遅れた。2005年以降で最も良く咲いた。

- 2012:裏年。

- 2013:曖昧。隔年開花のリズムが崩れた。気象条件が悪く、表年はキャンセルか。

- 2014:表年。同調しなかったシャクナゲも含めて春・初夏の花樹は良く咲いた。

- 2015:裏年。

- 2016:表年。開花が早かった。

- 2017:裏年。開花が遅れた。

- 2018:表年。早咲きと寒波により中腹で被害を受けたが、上部では良く咲いた。

- 2019:裏年。体調不良で観察不足だが、見た範囲では裏年との印象。

- 2020:曖昧。早い開花だが、気温が上昇せず、開花は進まず、花は少なかった。

- 2021:表年。異例の早い開花。中腹の花は少なかったが、上部は良く咲いた。

- 2022:裏年。中道の開花は早く、どちらかといえば裏年だった。

- 2023:曖昧。おそらくは表年。異常に早い開花。5月のツツジは良く咲いた。

- 2024:裏年。明瞭な裏年は久し振り。

- 2025:表年。中道は花が少なめ。急速な開花前線の上昇。

7 山行記録

山行記録からアカヤシオの開花時期のものを幾つか抜粋した。

8 御在所岳登山道の状況

御在所岳の主要な登山口となる国道477号(鈴鹿スカイライン)は四月上旬まで冬季閉鎖される。

登山道は、裏道、中道、一ノ谷新道、表道、峠道があるが、どの道も相応の体力、所要時間、準備が必要だ。武平峠から登る峠道は、標高980m付近まではあまりアカヤシオを見られず、一部に小規模な岩場はあるが、標高差が少ないので相対的に楽ではある。なお、2025年8月15日現在、中道はオバレ石の崩落で通行止になっている。

御在所岳の登山道では死亡事故を含む遭難(滑落死、凍死、道迷いなど)が発生している。常識的なことだが、時間に余裕がない遅い時刻からの登山は避けるべきだ。

御在所ロープウエイを利用すれば山頂へ行けるが強風や事故による突然の運休がある。運転状況は同社サイトで確認できるが、登山道上部ではスマホの受送信はできない。また、施設点検による運休日があり事前に公表されている。

山頂部でアカヤシオの花が見頃になる連休中は鈴鹿スカイライン周辺の駐車場や御在所ロープウエイは大変に混雑する。