入道ヶ岳・磐座めぐり

目次

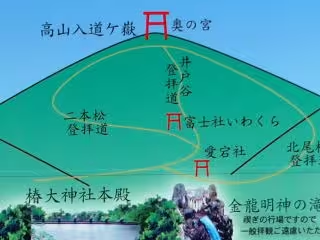

01 入道ヶ岳と磐座

鈴鹿山脈の前衛・入道ヶ岳(906m、三重県鈴鹿市)は、四季を通じて多くの登山者に登られている。下部は植林されているが中腹以上は雑木林となり、広い山頂部からは伊勢湾など四方に展望が開ける。また、山麓の椿大神社は参詣者の絶えることがない。入道ヶ岳東面の主要な登山道へは、この神社の広い登山者用駐車場に自動車を置かせてもらい登ることになる。

椿大神社の社務所には多数の出版物が並ぶが、そのなかから『神代「いわくら」について』という小冊子を入手した。この冊子は「イワクラ研究の権威者遠山正雄氏」が「昭和8年から10年にかけて」実地調査をした研究成果を復刻したものとのこと。鈴鹿山域の研究書『鈴鹿の山と谷』の入道ヶ岳にある磐座の記載はこの冊子からの引用だろうか。

入道ヶ岳の磐座はイワクラ尾根の仏岩、重ね岩が良く知られている。しかし、この冊子には山中の磐座として、イシグラ、イシゴウ、天狗の腰掛など聞き慣れぬ名称が記載され、イシグラは不鮮明ながらも写真が掲載されている。ところが巻末の「いわくら位置略図」は抽象的で所在場所を特定できそうにない。そのうち、この冊子のことを忘れてしまった。

そんなとき、井戸谷を歩いていると登山道から右岸尾根を登る踏み跡に気付き、その終点で注連縄が張られたイシグラに出合った。しかし、イワクラ尾根の磐座のように期待したほどの巨岩ではなく意外に思った。この磐座=巨岩という個人的な認識は、後に奈良・三輪山の山頂にある奥津磐座に詣でるなどで改めることになる。

入道ヶ岳やその周辺で出合った磐座などについて、その様子をここに残しておく。

- 引用文献:

- 『神代「いわくら」について』 遠山正雄(1972)椿大神社

- 『猿田彦大本宮物語』 伊勢新聞社(1972)椿大神社

- 『椿大神社二千年史』 山本行隆(1997)たま出版

- 『山本の昔いま』 山本町郷土史研究会(2003)山本町郷土史研究会

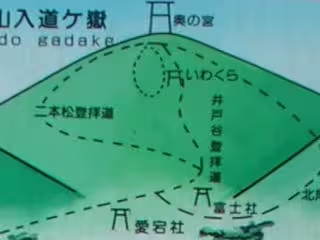

02 磐座位置図

この地図は入道ヶ岳の磐座、構築物、境界標石の位置を示したものです。地図上の記号は、赤線:登山道、青線:林道又は林道跡、水色の記号:磐座、黄色の記号:構築物(祠、石組み)、緑色の記号:境界標石です。

1 イワクラ遙拝所 2 石神のいわくら・富士社 3 イシグラ

4 奥の宮 7 天狗の腰掛(境界標石あり)

この位置図はGPSによる計測データをカシミール3Dを使用して1:25000地形図上に描画したもの。測量法第29条の規定により国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製した。(承認番号 平16総複、第671号)

なお、オオハゲ南側に破線が記載されているが現地に道はない。標高500m付近まで、オオハゲ内部の砂防工事に使用したと思われる古い道跡が一部で残されてはいる。

03 石神のいわくら(井戸谷)

井戸谷登山口から植林帯の急斜面を登山道で登る。鉱山の飯場跡かと思われる石組みの平地で道は水平になり、その先には「石神」の標識(現在は通報ポイント3標識)があって、石段と小さな祠の前を通過する。何故、この場所に祠(木製から無機質な材料に変更された)が存在するのか理解できなかったが、あるとき祠の背後に大きな岩があることに気付いた。

植林が邪魔をしているが、斜面の高い位置に尖った縦長の巨岩が見える。登ると注連縄などは見あたらないが、付近にはこれ以外の目立つ岩はない。ここは上述の位置略図で「いしがみのいわくら(通称ふじ社)」とされている。

また『椿大神社二千年史』には「縦5m近くの円錐形の古色蒼然と黒光りする自然石が重く突き立ち、その東方への傾斜20mほど下に小型の机石がある。これは太古祭司の供物台とみられる。さらに5m手前に木造の小祠があり『富士社』の額がかかっている。」とある。実際、祠から少し登ったところで「机石」らしいものを見た記憶がある。

植林帯はこの磐座付近が上限になっている。ここからケモノ道を拾って雑木の尾根を登ればイシグラを経由して山頂直下の草地に飛び出すが、登山道の利用が無難だ。

- 写真

- 上:石神(2003.03.02、旧祠、2007年頃に白い祠に代わった。)

- 下:石神のいわくら(2003.03.02)

04 イシグラ(井戸谷右岸尾根)

石神の祠を通り過ぎると、登山道は植林帯を出て井戸谷沿いになる。谷へ降りて左岸に渡り、避難小屋を通過すると水流を跨いで右岸へ戻る。まもなく水が消える谷底の道は、落葉期になれば落ち葉におおわれて、ゆったりと頂上部の笹原へ登っていく。

この右岸へ戻ったところからしばらく登山道を歩くと、左の斜面に薄い踏み跡がある。標識・通報ポイント5を通過して約30mのところだ。踏み跡は井戸谷右岸の広い尾根を登って、小規模な岩の堆積の前で終点になる。山頂三角点から東へ420m、標高710mの地点だ。

これが「イシグラ」と呼ばれる磐座であり、俗称「天狗の遊び場」とのこと。付近には注連縄が張られ、南側はオオハゲへ切れ込んだ崖になっている。この尾根ではあまり岩を見ないがイシグラ周辺には多くある。

『神代「いわくら」について』には、オオハゲの砂防工事に使用する石材が不足したので、ここから岩を落としたこと。この作業で工事関係者に死者が出たことが書かれている。

イシグラは幾つかの岩が寄り集まって、天井のない小さな石室を作っている。この石室は一方が開いており、なかには小さな祠(神棚)が入れられていた。(2002年11月時点。その後は祠を見ない。)形態が珍しくはあるが、仏岩や重ね岩のような巨岩といったイメージは薄い。ここは樹林のなかで夏季は日陰になるが、落葉期であれば付近は陽を受けて明るく清々しい。

- 写真

- 上:イシグラ(2004.02.28、まだ、祠が入れられている。)

- 中:イシグラ(2003.03.02、写真の左手はオオハゲに切れ落ちた崖)

- 下:イシグラ(2002.11.10)

イシグラから尾根を登ると、境界と刻み込まれた小さな標石に出合う。これより下部は山本町の所有地とのこと。『山本の昔いま』によれば、入道ヶ岳上部の国有地を売却したときに下部の山本町所有地との境界線が問題になり、これを争った40年裁判の勝訴によって戦後に標石を設置したとのこと。北尾根、オオハゲの南側、二本松尾根(天狗の腰掛)でも同様の境界標石を見ている。

なおもケモノ道を登るとオオハゲ最上部を間近に望むようになる。そこは垂直の断崖で、『神代「いわくら」について』は付近の自然岩を「主座のイワクラ」と呼び、接近した位置からの写真を掲載している。崖の近くにあるのだろうが、その自然石の特定はしていない。オオハゲ最上部の写真を比較すると、この崖が年々崩壊を続けていることが分かる。この主座のイワクラの探索が危険行為に見合う価値があるとは思えない。

- 写真 オオハゲ最上部(2003.03.30)

イシグラについては社務所で入手した『猿田彦大本宮物語』にも記述がある。昭和45年付けの前文に伊勢新聞社が山本宮司の話をまとめたとある小冊子で、イワクラ尾根の磐座に続いて、「第二の磐座は入道嶽の東の面、頂上三角点から二百メートルぐらいのところにある。この地点は、全く巨岩ばかりでできている。およそ三百坪(約一千平方メートル)の間はことごとく石の集積だ。とがった石もある。打ちつければ獣物も死ぬだろう。南も北も谷で、前面は尖こつとして登ることは不可能だ。この磐座は、多少人力を加えたかと思われる点がある。ここは、昔から『てんぐの遊び場』と呼ばれている。」とある。同じ場所かと疑われるがイシグラのことらしい。

イシグラについては社務所で入手した『猿田彦大本宮物語』にも記述がある。昭和45年付けの前文に伊勢新聞社が山本宮司の話をまとめたとある小冊子で、イワクラ尾根の磐座に続いて、「第二の磐座は入道嶽の東の面、頂上三角点から二百メートルぐらいのところにある。この地点は、全く巨岩ばかりでできている。およそ三百坪(約一千平方メートル)の間はことごとく石の集積だ。とがった石もある。打ちつければ獣物も死ぬだろう。南も北も谷で、前面は尖こつとして登ることは不可能だ。この磐座は、多少人力を加えたかと思われる点がある。ここは、昔から『てんぐの遊び場』と呼ばれている。」とある。同じ場所かと疑われるがイシグラのことらしい。

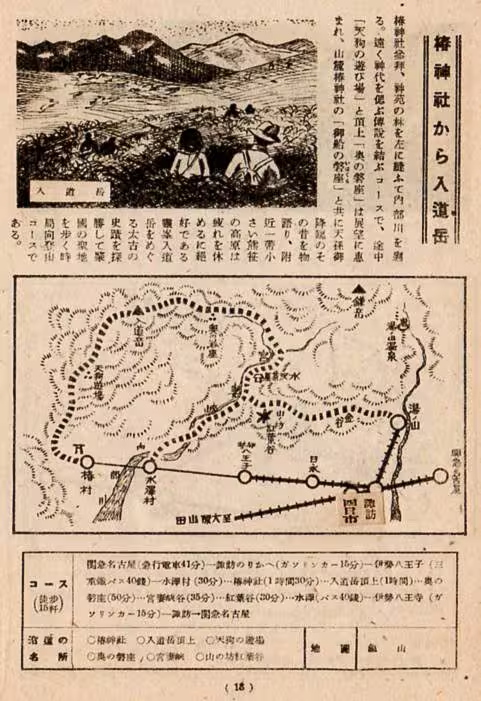

昭和17年発行のハイキング案内『遠足手帳』(関西急行鉄道)には、時局向けとして入道ヶ岳登山「椿神社から入道岳」が紹介されている。「椿神社」を参拝後、「天狗の遊び場」や「頂上『奥の磐座』」を歩いたらしい。

現在、椿大神社が営む春秋の山頂奥宮大祭では井戸谷を下山し、イシグラや石神のいわくらを巡っているようだ。

05 仏岩・重ね岩(イワクラ尾根)

鳥居がある入道ヶ岳山頂から、北ノ頭を経由して「奥の宮」がある最高点へ向かう。ここはイワクラ尾根への出発点だ。鈴鹿山脈の主稜線に接続するこの厳しい尾根の中間ピークには、良く知られた2つのイワクラが存在する。

奥の宮から尾根を下ると、古生層の地質は花崗岩に変わり雰囲気が明るくなる。鞍部から登り直して中間ピークに到着すると「重ね岩」の前に出る。重ね岩はブロック状の岩を積み上げたような高さ5メートルほどの大きな磐座だ。

その正面(西側)に立って鈴鹿の主稜線に目をやると、北西方向に「仏岩」の頂部が見えていることに気が付く。また、椿大神社ではこのあたりの岩を「鏡岩」として磐座に数えている。一時期、社務所に掲げられていた写真は、地面にある鏡を伏せたような円形の岩に注連縄を巻き付けたものだったが、鏡岩がどの岩なのかは承知していない。

尾根上の道をそのまま歩けば仏岩(奥の院いわくら)は間近だ。右手に張られたロープを跨げば、少し離れて三角形の磐座が鎮座している。高さ6メートルほどの三角形の岩。何故にこんな岩が出来上がったのか、不思議を感じる。

椿大神社ではこれを剣岩、重ね岩を玉岩と解釈し、さきの鏡岩とともに三種の神器が影向したものとしているらしい。この付近からは北の展望が開けており、伊勢湾の一部を望むことが出来るが、イワクラ尾根はアップダウンが厳しいので山頂からの往復は苦労させられる。

- 写真

- 上:重ね岩 (2000.11.26)

- 中:仏岩 (2000.11.26)

- 下:仏岩 (2003.06.08)

06 天狗の腰掛(二本松尾根)

『神代「いわくら」について』には「天狗の腰掛」の記載があるが所在場所が分からなかった。しかし、平成15年に出版された『山本の昔いま』に「七五三懸岩(シメカケ岩)」或いは「天狗の腰掛け」と呼ばれる台状の自然石が南登山道にあると記載されているのを見つけた。それも、所有地境界の目印の岩であるという。さらに、この岩から上は急斜面になっており、雨乞いのために笛・太鼓を鳴らして登ったときに、笛を吹き続けられなかったため「笛離し」と呼ばれているとある。

イシグラの上方や、オオハゲ南側のほぼ同じ標高の場所に「境界」と彫られた標石が存在することは承知していた。ならば二本松尾根の同じ標高の場所にも境界標石があり、そこに「天狗の腰掛」があることは想像が付いたので確認に出かけた。

二本松尾根登山道の避難小屋や通報ポイント標識を過ぎたところで、左側にその標石を見つけた。そして、登山道の右側には岩があり、コンクリートブロックが一枚、置かれていた。高さは1mに満たない。大した岩ではないが付近にはこれ以外に岩は見あたらないので、どうやらこれらしい。

ブロックを取り去って横から見ると四角い台状に見える。天狗が腰を掛けるには都合が良さそうだが、座るとデコボコして尻が痛む。人間が座るにはブロックの方が良いようだ。

- 写真 天狗の腰掛 (2003.06.08)

07 いわくら遙拝所(井戸谷)

椿大神社から「なべ川」に沿って奥へ入る林道は、キャンプ場を通過すると舗装が途切れる。ここで路面を削って流れる「なべ川」を南へ渡って右に分岐する林道跡へ入ると、再度「なべ川」を右岸から左岸へ渡り返す。ここが井戸谷登山道の登山口だ。この付近で取水しているので「井戸谷」というのだろうか。

登山口の手前から右岸を上流へ入ると、枯れ葉に埋もれた石段がある。荒れているが付近は整地されており、さらに登ると立派な石垣が現れる。祠などがあったのかも知れないが既に痕跡はない。この石垣の左には大塚源作命、辻傳三郎命と刻まれた石碑が並び、酒など供えられているのを見たこともある。

オオハゲでの砂防工事で死者3名が出たとのこと。このため、昭和9年に「イシクラの谷の麓に迎神祭壇イハクラ式のもの」が作られたと『神代「いわくら」について』に記載がある。さらに石碑に刻まれた名前は、記載された死者の名前にほぼ符合する。

また、「いわくら位置略図」には井戸谷登山口付近と思われる位置に「いわくら遙拝所」が書き込まれている。

何れもこの施設に一致するが、この祭壇からは山頂やイシグラを望むことはできない。オオハゲ内部では、脆い斜面の驚くような高い位置にも石組みが残されていた。犠牲者を出しながらも砂防工事は完了し、椿大神社を始め地域の安全に貢献したが、現在は大方の人に忘れられてしまったようだ。合掌。

- 写真

- 上:石垣 (2002.03.03)

- 中:遙拝所全景 (2002.03.03)

- 下:オオハゲに残る石組 (2004.02.28)

08 石大神(小岐須渓谷)

石大神(しゃくだいじん)は入道ヶ岳の南、小岐須渓谷の対岸に聳える石灰岩の岩峰。椿大神社は別社・延喜式内社「石神社」としている。祭神は天照大神。明治末年に椿大神社に合祀された。

社殿はなく、現在は周辺を鉱山に削られて哀れな状況だ。平成8年に三重県の天然記念物に指定されたが遅すぎた。「いわくら位置略図」には「石大神のいわくら」と書き込まれている。

享和3年(1803)発行の司馬江漢の『西遊旅譚』(国立国会図書館)には石大神の挿絵があるが具体的な記載はない。後の『江漢西遊日記』(同)にも立ち寄った記録がないので伝聞による想像図かも知れない。また、葛飾北斎の『北斎漫画七編』(同)にも石大神がある。いずれにせよ、神様が天下るに相応しい岩峰だと思う。

- 写真:石大神 (2002.11.03)

09 磐座を探して

『神代「いわくら」について』には、他にイシゴウ、タテイワクラ式のものが記載されている。しかし、比定に確信を持つには至っていない。

イシゴウは、オオハゲ南側の尾根上で「まづ『マド』と呼ぶ僅少の平坦部で、且つ前回及び左右を見遥す場所があつて、それより俄に自然巌で取り鎧はれた部分が聳立して居ることになり、こゝに連絡して上方に又一段歩餘とも計らるゝ間一面に割石やうのものを、同じく積み重ね敷き並べ亙されてあります。手法など一目人工なることは瞭然で・・・巨石の扁平なるものを左右に立てゝ、上部をも別の石にて蔽う如き構造をなせるを見ては、誰しもその絶大技術なるに驚嘆せざるを得ません」とある。

マドは境界標石がある平坦地か。そこから少し登ると確かに岩があるが、記述のような構造物は見当たらない。腐葉土に隠れているのか。

タテイハクラ式のものは、「頂上より東北の谷間で、陸軍三角点標から降りゆく事一、二町で、一大岩石を人工をもつて樹てたかのやうに伺はれるものであります。而してその前面には扁平の巨石を据え、二・三階段を築きたるやうにしつらへられて見えます。而もそれを起点として谷間かけて長く、蜓々とタテイハクラ式のものが形成せられて在るようで、究めゆけば何程偉大なる規模か計られざるの感がするのであります」とある。

三角点から東南東へ150mほど二本松尾根に沿って下ると岩があり、そこから北東方向に斜面を下るように一列に樹木とともに岩が並んでいる。これかと思われるが自然の岩でしかない。

磐座の定義を知らないが、少なくとも人が神と接触する場所なのだろう。荘厳な姿形の岩も、人がそのように認識しなければ磐座ではない。『神代「いわくら」について』は、この箍(たが)が外れているように思える。

一方、椿大神社内の御船磐座は磐座として扱われている。舟形に並べた列石の中央にある作為的なものだ。私にとっては神秘の存在を体感するものでない。信仰に関わりない一般人が立ち入る境界線まで来た。この辺りでお暇しましょう。

- 写真

- 上:椿大神社案内板 (2003.06.08)

- 中:椿大神社案内板 (2011.02.19)

- 下:御船磐座 (2011.02.19)

10 山行記録

追記 1 社務所の書籍

『神代「いわくら」について』は、もう社務所に並べられていなかった。引用文献の内、置かれていたのは『椿大神社二千年史』だけ。(2017年3月11日現在)

追記 2 井戸谷登山道

井戸谷登山道は大雨による崩壊で通行できないことがある。また、幹などの捕まるものがない滑りやすい急斜面(片側は谷、重傷事故発生)、崩壊斜面の横断など、避難小屋から下の登山道は足下が良くない。利用するなら登りに使うべきで、下山に使用すべきでないと考える。

追記 3 クマの出没

入道ヶ岳では、2018年以降、毎年のようにクマの目撃情報がある。いまのところ、人的被害の報道は承知していないが念のため。(2025年1月7日現在)

追記 4 位置図

上記の磐座位置図は地形図の内容が古いので、地理院地図に磐座などの位置を落としてみた。アイコンの重なりを制御できなかったので、「天狗の腰掛」のアイコンが境界標石に隠れたりする。なお、磐座などの位置はGPSで取得したが当然ながら誤差がある。(2025年1月7日現在)