�k�C���̎s��E���`�E�Y�n���

|

|

||

|

�����ԍ狙�` �ԍ�̒n�����t�����I������B ���������������Ɛ^���ԂɂȂ�ԍ�K�j�̐��g���������A�t�͎����A�H�͏H�����A�~�͊I��L�Ɗ��C�̂��鋙�`�ł��B �����ԍ狙�`(���g��) �R�}�C�̐��g���ł��B �L�Ɏ������̋��́A���g�̌����⊱���ɂ��������ĐH�ׂ�Ɣ��������B�^���R(�X�P�g�E�^���̗�)�Ɠ��l�A�R�}�C�R�ƌĂ�镨���R�}�C�̗��ŁA�s��ɂ����X���ʂ��邱�Ƃ�����B �����ԍ狙�`(�Z��) �i��߂��s������A���̃Z����ɂăZ�����s�����B ���g�����������͑�ϊ��C������A�������ɉ��x���Z�� ���s����B |

||

|

�������` ���P�[�X�ɋ������A�����ƂɃZ�����s�����B ���`�Ƃ��Ă͏��������A�ԍ狙�`�ɕ����Ȃ��������̋��� �͂���B |

||

|

�D�y�s�� �D�y�̎s��́A�k�C�����S�̋��������A�������狣���Ċe�n���s��ɑ����邱�Ƃ�����B �k�C���Y�̃g�N�r��(���p)��J�X�x(�G�C)�A�z���A�G�]���o���A�L���L�A�z�b�P�Ȃǎ��̏��������������������������ł��B �{���͂R�O�O�j���ȏ�ɂ��Ȃ��^���ŁA�g��������鎖�ŒN�ł������m�ł��傤�B |

||

�J���t�g�}�X�̃y�A�����R�B�e�o���܂����B |

���P���` �I�z�[�c�N�ɖʂ������P���`�́A�~�ɂȂ�Ɨ��X�������Ă����ϊ����n�ł����A���X�������荇�����͖k�C���̑厩�R�Ȃ�ł͂̂��̂����B���P�̋��͎����ǂ��A���Ɏ��̏�����L���L�⌶�̋��w�P�C�W(����)�x�����g������邱�Ƃ��m��l���m�鋙�`�ł��B ���P���`(�C�J�ނ�D) ����(�X�����C�J)�͓��{�C�̖������Ǝv���������A���̗��P���`�ł��H�ɑ�������B �������_�炩�����������C�J�ŁA��������e�n���s��֑�����B ���P���`(�C�J�̐��g��) �����ԑD�ŕߊl���ꂽ�X�����C�J�𐅗g�����Ă��܂��B�I �ʂ��Ĕ��l�߂��܂��B �ޕ��͑D��ŃX�`���[���ɃC�J����ׂċl�߂� ���̌�X�`���[���ɓ��ꂽ�C�J�𐅗g������B ���P���`(�H���̐��g��) �H���̐��g���ł��B���̍��̗���������ł��B �X�����{����P�O�����{�̂����炪��Ԕ��������A���̎����̂���������H���邽�߂ɁA�e���Y���H�̋Ǝ҂��㎿�̍���ړ��ĂɃZ�����s����Ĕ��Ɋ��C������B �H���͐�֏��y�A�ŎY������B ��֏��O�̍��̂����炪��Ԕ��������B |

���E���R��Y�m���A���P�̌��̍��w�����x �Q�O�O�T�N�O�X���Q�R���B�e

|

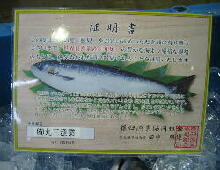

���̋��w�P�C�W(����)�x �ʐ^���͍��ʼnE���P�C�W�ł��B �P���{�ɂP�{���邩���Ȃ����E�E�E ���̋��w�P�C�W(����)�x�́A�d����邱�Ƃ������ׂ����ɍ��l�Ŏ������Ă���B �P�{�R�j���łT���A�U���~�͓�����O�Ƃ��H ���t��������̃P�[�W���l���ƕ��łP�������Ă��������ȁE�E�E ���P�C�W�̓G���u�^�Ƀ^�O��t���A�o�׃i���o�[�̕t���ؖ������P�{���ɕt���Ă��܂��B ���̏�肪�ō��Ō��̍��ł��B �Ȃ��Ȃ����ɂ��邱�Ƃ͏o���܂��A�ő����H�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ������ɁA�����@������ΐH�ׂĂ݂Ă͔@���ł��傤���H�����z�Ƒ��k���ĂˁI |

���E���R��Y�m���A���P����C�̃��r�[�w������x�̉��H�@�Q�O�O�T�N�O�X���Q�R���B�e

|

���P�̂����� �@���P���`�ŃZ����ăg���b�N�ʼn��H��փg���b�N�ʼn^���B �A������X�W�R(���̗�)�����o���B �����L�`���E�E�E��ςȍ�Ƃł��B �B�X�W�R�����o�������͋@�B�œ��𗎂Ƃ��B ���`��c���E�E�E �֗��Ȑ��̒��ɂȂ������̂ł��B ���͖w�Ǐ�������܂����A���𔖂��X���C�X�����|�ɒЂ��ĐH�ׂ�w�X���Ȃ܂��x������܂��B �R���R�����Ĕ������A�c�g�`���L�x�Ɋ܂܂�Ă������B �C������������͂��̂܂ܗⓀ����āA�A�o���ꂽ��A�t�B�[��(�O������)�ɂ��ďo�ׂ���܂��B �D��������o���ꂽ�X�W�R�͂���������H�����ʂ̕����ֈړ����܂��B �E�P�����Ɍ����Ȃǂ����܂��B ���Ƃő�ςł��B �F�X�ɗ]���ȋȂǂ���菜���A�����ɒЂ���B �G�X�W�R���ق����Ă�����ɂ��܂��B �ȑO�͎��Ƃő�ςł������A���͋@��Ŏ����ɏo���āA�������������J�őN�x�ێ����o�������B���Ƃ��������悭��R�����܂��B �ۂ��t���Ȃ��悤�ɓO�ꂵ���Ǘ�������Ă��܂��B �H�X�W�R���炢����ɂȂ��ăU���Ɉڂ��܂��B �]���Ȑ������܂��B �I�Ȃ���Y��ȐF�ł��傤�B �܂������C�̃��r�[�ł��ˁB ���̌�A�ݖ��ɒЂ��ďݖ��Ђ�������Ƃ��Đ��i������܂��B ���E���R��Y�ɓo�^���ꂽ���R�L���Ȋ�����������̂����炾���ɁA�������͊i�ʂł��傤�B |

�k���s��@�Q�O�O�T�N�O�X���P�T���B�e

|

�k���s���i�O�d���l���s�s�j �O�d���̖k���A�l���s�s�ɂ��鋛�E�����E��E�ʕ����������N�̎s��ł��B �戵�ʂ͂��܂葽���Ȃ����A�n���ɐ��p�̋�����舵���Ă��āA�A�i�S�A�J���C�A�X�Y�L�����ׂ���B�t�ɂ͏����q�i�C�J�i�S�j�ƌĂ�鋛�����ׂ��܂��B |

�����s�����s��

|

���É��s�����s�� �����z�n�s��͑����w�ǂł����A���É��s��͖w�ǂ̋����Z���Ŏ������Ă���B ���̈ב�ϊ��C������B ����A�{�B�܂̃Z�������S���߂��ɃX�^�[�g��������A�G���A���A�I�A��O���i���E�ԁE�n�}�`�E�C�T�L�E�V�C���E�^�`�E�I���j�̏��ɃZ�����s�������B ���ߊC�̃Z����͕ʂɂ���܂��B �����𒆐S�ɒn�悲�Ƃ̒��������������ԏ������i��I�ȃZ����ł��B �������ʂ̃Z����ƂȂ�A�����Ƃ��āA���ȊO���J�W�L�A���J�W�L�����ԁB ���̓L�n�_�}�O�������S�ł����A���Ƀ��o�`�}�O���A�N���}�O���A�~�i�~�}�O�������� ���É��s��͑S���������^��Ă��܂����A���ɋ�B�n��A�R�A�A�k������̋����������ׂ���B �Z�����n�܂�Ƒ�R�̒����l���W�܂芈�C���o�Ă���B �l�C�̋��ɂȂ�ƒD�������ɂ��Ȃ�B ���É��s��ɂ͐́A�S���ʼnׂ��^��Ă�����(���͐��H�͂���܂���)�A�̖̂��c�����Ɂw���H�ɓ���ȁx�ƒ��ӏ��������̂܂c���Ă��ė��j�������܂��B �N�Ԗ�S�O�O��ނقǂ̋������ׂ��Ă���ƌ�����܂��B |

�����k���s��@�Q�O�O�T�N�O�X���Q�U���B�e

|

���É��s�k���s�� ���É������s����͋K�͂͏��������A�����i���j�͈ӊO�Ƒ����B ���É���`�̋߂��Ɉʒu����s��ł����A������`�i�Z���g���A�j���o���Ă���`���b�Ƃ��݂������������ȁH ���É������s���苛�������Ȃ邱�Ƃ������������킪���Ȃ������l�ł��Ɏd������邱�Ƃ�����B |

�O�Y�s�O�萅�Y���n�������s��@�Q�O�P�R�N�O�Q���O�X���B�e

|

�O�Y�s�O�萅�Y���n�������s�� �_�ސ쌧�O�Y�����̓�[�Ɉʒu����s��Ŗ��̐��g�����`�Ƃ��āA�É����̏ĒË��`�A�������`�Ƌ��ɗL���ł��B �����̎ʐ^�́A�s��̋߂��ɂ�����ك}�����p�[�N�ŃC���J�V���[�␅���ق�����܂��B ���E�̎ʐ^�́A�V�]�m�������قł��B �]�m�������ق���V�����Ȃ��Ċٓ��̐ݔ��������Ȃ��Ă��܂��B �C���J�V���[���͂��߁A���A�N���Q�A�[�C���ȂƃR�[�i�[�W�����O�������Ȃ��B �]�m�����߂��A�C�݂ł̓T�[�t�B�����y���ސl�������ό��n�Ƃ��Ċy���߂�Ƃ���ł��B |

�l�����������s��@�Q�O�P5�N�O�S���P�V���B�e

|

�l�����������s�� �É����@�l���s�ɂ���s��ł��B ���ׂ��鋛�̖w�ǂ����ׁ̈A�Z���̋��͏������B �w�ǂ̎s�ꂪ���Ŏ������Ă���ŁA�Z�������C���̎s��͖��É����������s��ł��B �T���R�O���ɃZ�����n�܂�A�ߊC�̋����U���O���ɓ��ׂ���ׁA�ߊC���̓Z���Ŏ������Ă������B �ߊC�͉��B�A�l���A���m���̎O�͘p�̋������ׂ��܂��B �G�߂ɂ���ĈقȂ̂܂����A�B�e�����t�́A�N���_�C�A�X�Y�L�A�T�����A�R�`�����ׂ��Ă��܂����B �l���̖��Y�A�̂�A�A�T�����L���ł����A���O�̓E�i�M�����Y�i�ł����B �E�i�M�͈��m���A���������ɉ�����D���Ă��܂����A���Ȃ��p�C�͓y�Y�i�̑�l�C���i�ł��B |

���싙�`(�Ē�)�@�Q�O�P�T�N�O�S���P�V���B�e

|

���싙�`(�Ē�) �É����@�ĒÎs�̏ĒË��`�̋߂��ɂ��鏬�싙�`�ł��B ���̋��`�͐������C���ɐ��g������Ă��܂��B �}�T�o�A�}�C���V�A�J�^�N�`�C���V�A�n�K�c�I�A�}�A�W�A�V�C���A�u���A�J�c�I�A�q���}�T�Ȃ� ���ɂ́A�J���n�M�A�z�E�{�E�A�q�����A�}�_�C�A�C�V�_�C�A�^�`�E�I�������g������Ă��܂����B ���g�����ꂽ�T�o�Ȃǂ͋��`���ŃX�`���[�����l�߂��Ċe�s��ɏo�ׂ���Ă��܂��B �ĒÂ̓}�O���̐��g�����������Ƃ��m���Ă��܂��B �É����́A�T�N���G�r�A�V���X�̐��g���������C�N���Ŕ̔����Ă��邨�X����������܂��B |

�����`�@�Q�O�P�Q�N�P�O���P�R���B�e

|

���Ë��` �É������Í`�͊������͂��߁A��R�̋��̐��g��������܂��B ���`�����ɐU������Ɓw�x�m�R�x���ǂ����������B �[�C�̋��̐��g��������A���`�̒����߂��ɂ��[�C�������ق�����܂��B ���������ƌ�����V�[���J���X�̔����Ɨ����ۑ����W������Ă��鎖�ŁA�ő��Ɍ���Ȃ��Ñ㋛�̎p�����邱�Ƃ��o���܂��B �ʐ^�͏�Q�������`�ł��B ���Q���͕x�m�R�̎p�Ɛ����ق̓����ł��B |

��O�苙�`�@�Q�O�O�V�N�O�W���O�W���B�e

|

��O�苙�` �É������̍œ�[�Ɉʒu���鋙�`�ő傫�Ȗ����ڈ�̌�O�苙�`�ł��B �V�C�̗ǂ����́A���{��̎R�w�x�m�R�x���ǂ������܂��B�����m�ɖʂ��Ă��鎖�ŁA�����͂��߁A�J�c�I��A�W�A�C���V�A�Ȃǂ̐����������g������Ă��܂��B |

�t�苙�`�@�Q�O�P�U�N�O�V���P�U���B�e

|

�t�苙�` ���m���@�m�������̒[�ɂ��鋙�`�ł��B �t�肩��͎O�͘p���ɂ��闣��̎��A������A���v���Ɍ������D���o�D���Ă��܂����A�ɐ��u���̒��H�s���̃t�F���[���o�Ă��܂��B �o���������̓Z�����x�݂ŋ��`�ɂ͂Ȃɂ����g������Ă��܂���ł������A�t�苙�`�̒��s���Ċ����A�L�ށA��A�ʕ��Ȃǂ��̔�����Ă��������B ���`�ɒ�����h�������R�̒ނ�l���ނ���y����ł��܂����B �x�s�������ׁA���g�����ꂽ���͂킩��܂����ł������A�ď�͑�R�̃^�R���������g����������܂��B ���ԉ�̓^�R�ŗL���ȓ��ŁA�t�苙�`�ł��^�R�͑�����舵���Ă��܂��B �ߗׂɂ́A�Ж����`�A��䋙�`������܂��B |

�����`�@�Q�O�P�R�N�O�S���O�T���B�e

|

�Ж����`�i���m���m���j ���m���̒m��������[�ɂ���t��̎O�͘p����ɂ��鋙�`�ł��B �Z���͒��ƂP�S���߂��̂Q��܂��B �w�ǂ̋��́A���������܂܂̃Z���Ȃ̂ŁA�Z�����n�܂�ԍۂɋ������ׂ��܂��B �����̃Z���ׁ̈A�V�N�Ȃ̂͂�����܂��ł����A�ɐ��p�ƎO�͘p�̋����W�܂邱�Ƃŋ�����L�x�ł��B �}�_�C�A�X�Y�L�A�}�A�i�S�A�}�_�R�A�g���t�O�A�N���_�C�A�}�A�W�A�z�E�{�E�A�T�����A���C�^�K���C�A�q�����A�Ȃǂ̋����͂��߁A�R�E�C�J�A�J�~�i���C�J�A�����C�J�A�X�����C�J�A�C�Z�G�r�A�K�U�~�A�^�C���M�A�i�~�K�C�A�I�I�A�T���A�~���K�C�Ȃǂ̋�����ȂǁA�G�߂ɂ���đ�R���ׂ���B �����ɊC�������āA�������܂܋��������Z�����s���邱�Ƃ��狛�̎����ǂ��B �S���`�V������܂ł́A�^�C���M���������g�������܂��B �t�̃^�C���M�͊L�����傫���Ȃ肨�������B �V�N�ȋ������ڍw���ł��钼���������������B�m���ւ̊ό��ɏo������Ȃ琥������Ă݂邱�Ƃ��������߂��܂��B |

��䋙�`�@�Q�O�P�R�N�O�V���O�W���B�e

|

��䋙�`�i���m���m���j ���m���̒m��������[�ɂ���t��̎O�͘p����ɂ��鋙�`�ŕЖ����`�ׂ̗Ɉʒu���܂��B �Ж����`�Ƒ�䋙�`�͒����߂��ɂ��鋙�`�����B �ނ�D�������o�Ă���ׁA�ނ�q�łɂ�����Ă��܂��B ���`���L�����߁A�Ƒ�������č`���ł̂�т����ނ���悢�̂ł́H �Ƃ�Ƃꋙ�t�s�́A�����Q��A���j���ɍs���Ă���悤�ł��B �m�������ɂ́A���`�A�C�݂������A���ނ��C�����A�������Ȃǂ̃��W���[�Ɍ����ό��n�����B �Z���g���A(�������ۋ�`)������܂��B |

�L�l���`

|

�L�l���`�i���m���m���j ���m���̒m�������̒�����`(�Z���g���A)�̓��Ɉʒu����B �ɐ��p�̋����������ׂ��A�A�i�S�E�V���R�E�U���G�r�E�}�_�C�E�}�A�W�E�K�U�~�E�}�_�R�E�T�����������g�������B �A�i�S�̐��g�����������A�ȑO�̂��Ǝv���Ə������Ȃ��Ă���B �L�l���`�́A���[��Ɨ[�[���̂Q��Z�����s�����B ���ɗ[�[���̐��g�����������l�ł��ł��B �`�̒������ɂ́A�L�l���`�Ő��g�����ꂽ�����������邨���Ђ������B �ό��X�|�b�g�ƂȂ��Ă���B ������`������߂��̂ŗ�������Ă݂ẮE�E�E �`�����Ȃ̂Ŋ������܂܂̋��������N�x�͔��Q�ł��B |

�O�͈�F�̗{�V

|

�O�͈�F�̗{�V �ʐ^�́A�V�̒t���A�����A�o�בO�̉a�����A�{�B�̐��ł̏��ł��B �V�{�B�ł͓��{��A��𑈂��L���̎Y�n�ł��B �N�X�E�i�M�̒t���V���X�����Ȃ��Ȃ��ăE�i�M�������Ȃ����B�E�i�M�̐��Ԃ����Ȃ�𖾂���Ă��āA�߂��������S�{�B���\�ɂȂ邩���H�m��܂���B �����̂��Ƃ��͂킩��܂��A�����Ȃ�Ή��i�����肵�Ă���Ǝv���܂��B ���{��A��𑈂����������Ă����炱����ɗ{�B�r������܂��B ����ł��ȑO�̂��Ƃ��v���ƌ����Ă�悤�ł��B ����ۂ̂܂܂̒r������܂��B �C�O(����)����̗A�����傫�Ȍ����ł��B |

���Y���`(���S�E���Y����)�@�Q�O�P�S�N�O�W���O�P���B�e

|

���Y���` ���m���@���S�̋߂��ɂ��鐼�Y���`(���Y����)�͎O�͘p�ŕ߂ꂽ����L�ނ����g������Ă���B �A�J�K�C�A�^�C���M�A�N���}�G�r��J�}�X�A�R�m�V���A�A�J�G�C�A�z�E�{�E�Ȃǂ����ȋ��킪�����܂����B �����ɃZ���p�̖ؔ��ɓ���ċ����Ă���B ���̒��ł��N���}�G�r�A�A�J�K�C�͍��l�ŃZ�����Ƃ��ꂢ�܂����B �w�ǒn���̋�������A���i������Ȃǂɗ��ʂ��Ă���Ǝv���܂��B �Z���͂R���T�O��������n�܂菭�Ȃ��Ƃ��͂Q�O�`�R�O�����x�A�����Ƃ��͂P���ԂقǂőS�Ă̋���������B |

��F���`(���O�͋���)�@�ƈ�F�������ȍL��A�������ȑ��Q�O�P�S�N�O�W���O�P���B�e

|

��F���` ���m���̈�F���͂��Ȃ��̗{�B�ł��L���ł��B ��F���`�����O�͋����ɂĎO�͘p�Ő��g�����ꂽ����ނ͑����S���P�O��������Z�����n����A����ꂽ���́A�����߂����������ȑ��̒��s(���T��������)�Ŕ̔�����A��ʋq�ł��w���o���܂��B ���i�������������������Ă��܂��̂ł́E�E�E ���߂ꂽ�Ă̐V�N�ȋ���������ɓ��鎖���璩�T���ɂ�������炸��R�̔������q�łɂ�����Ă��܂��B ��F�������ȍL���͊ό��q�ɂ��l�C�̃X�|�b�g�ł����A���̌��(�`���)�ɂ������ȑ�����������B �L�����ԏ������ׁA��������Ē����������ł��B �G�߂ɉ����ċ�����ς��̂ŁA�e�����̋������Ă��邾���ł��O���܂���B ���D���̕��ɂ͂������߂̃X�|�b�g�ł��B |

�x�F�����`(�l���s�s)�@�Q�O�P�T�N�O�V���Q�U���B�e

|

�x�F�����` �O�d���@�l���s�s�@�x�o���i�x�c��F���j�ɂ����x�F�����`�ł��B �ؗj���Ɠ��j���Ɉ�ʂ������Ɉɐ��p�� �l�����������l�ł��ȉ��i�Ŕ̔����Ă��܂��B ���j���͊e�n���甃���ɗ�����������݂�������܂��B �����Q�R���������ɂ��薼�É����ʂ���Ȃ�x�F�������߂��Ă����ɋ��`������܂��B �ȑO�͗Ⓚ�}�O���̐��g�������������ƂŁA�}�O���̉��H��Ђ��^�c����}�O�����X�g�����͍��ł��l�C������A�e���r�ԑg�ł����f����Ă������B ���g������Ă��鋛��ނ͋G�߂ɂ��܂����A�N���_�C�A�}�S�`�A�X�Y�L�A�V���M�X�A�V���R�A���^���K�j�i�K�U�~�j�A�V�^�r�����A�G�r�A�A�J�j�V�Ȃ��ɐ��p�Ŋl�ꂽ�����ȋ���ނ����т܂��B �����ȋ��`�ł����A�Ăɂ͎l���s�ԉ܂�����ނ�̓T�b�p�A�{���A�X�Y�L�A�N���_�C�A���o���A�J���C�A�^�P�m�R���o���Ȃǂ��_���܂��B �����̂P�Q�����ɋ�����юn�߂܂��B ���̓��͂����T�C�Y�̃V�^�r�����V�`�W���łW�O�O�~�A�}�S�`�U�`�V���łW�O�O�~�A�P�D�T�L���ʂ̃N���_�C���Q���łP�C�O�O�O�~�ȂLj����̔�����Ă��������B ���ɓ��j���͈�ʂ̕����������C������܂����B |

���q���`(�鎭�s)�@�Q�O�P�T�N�O�R���O�U���B�e

|

���q���` �O�d���@�鎭�s�@���q�ɂ��锒�q���`�ł��B �J�^�N�`�C���V�A�C�J�i�S�A�X�Y�L�Ȃǂ����g�������B �Q�O�P�T�N�̏����q(�C�J�i�S)���͂R���U���ɏ��Z�����s���܂����B �ʐ^�Q�s�ڍ��A�P�ԑD�����D �D�ƈꏏ�ɑ�R�̃J���������ł��܂����B �ʐ^�Q�s�ډE�A�Z�������邽�߂ɎV���ɒ��� ��ĂɎV���ɐl���W�܂�܂��B �ʐ^�R�s�ڍ��A��R�̃e���r�ǂ̕������Z�����͗l����ނɗ��Ă��܂����B �ʐ^�R�s�ډE�A�V���ŃZ�����s���āA���C������܂����B �P�ԑD�̌�������玟�ƑD�����D���Ă��܂��B �ʐ^�S�s�ڍ��A���g�����鏬���q �����q�Ƃ́A�C�J�i�S�̒t���ŁA�n���O�d�����́w���x�ƌĂ�Ă��܂��B �t��������t�������ł�����܂��B �ʐ^�S�s�ډE�A�V���ŃZ�����I���Đ��g�����n�߂܂��B �ʐ^�T�s�ڍ��A�P�Ăɑ�R�����Ă���̂ŁA�N���[�����g���Đ��g������܂��B �ʐ^�T�s�ډE�A�����q�ł��B ���Ƃ��A�B�ρA�����g���A�ϕt���ŐH�ׂ�Ƃ��������A�n���ł́A�Q�`�R�����܂Ƃߔ������ēB�ς������邲�ƒ�������ł��B |

�ᏼ���`�i�鎭�s�j�@�Q�O�P�W�N�O�R���R�P���B�e

|

�ᏼ���` �O�d���@�鎭�s�ɂ���ᏼ���`�ł��B ���`�Ƃ��Ă͏������A���g���͑����͂Ȃ��B ���ނ�ɂ͐l�C������A���o���A�J�T�S�A�A�C�i���A�n�[�A�N���_�C�A�R�`�A�X�Y�L�A�{���A�T�b�p���ǂ��ނ��B ���`�̋߂��ɃA�i�S��嗿���̋����������܂��B �A�i�S�����C���Ɏg���������͐l�C������A��������̂��q�����X����܂��B �߂��ɗ��邱�Ƃ��������琥������Ă��������B |

���ǏF���`�@�Q�O�P�V�N�O�R���P�Q���B�e

|

���ǏF���` �O�d���@�Îs�ɂ��鍁�ǏF���`�ł��B ��u�S����Îs�ɍ����������ǏF���́A�S�悪�_�o��ƈɐ��p�ɖʂ����O�p�B�i�f���^�n�сj�����B ���ǏF���`�͉_�o�Ð쑤�ɂ���A�ɐ��p�Ŋl��������ނ�������B ��h�ɂ͑�R�̒ނ�q�����܂��B �����ނ�ŁA�L�X�A�J���C�A�A�i�S�A�n�[�Ȃǂ�����A�N���_�C�A�T�b�p�A�X�Y�L���_���܂��B ���`�͎Ԃ��~�߂�X�y�[�X������A�Ƒ��A����y���߂܂��B ���`����_�o��܂ł͒����C�ݒn�тł��B �摜�������A�_�o����ŁA�摜�E�����_�o����(���ǏF���`)���ł��B |

�K��(�Ԑ{�ꋙ�`)�@�Q�O�P�S�N�O�P���P�V���B�e

|

�K���̐Ԑ{�ꋙ�` �O�d���K���s�ɂ����Ԑ{�ꋙ�`�́A���}�g�V�W�~�A�n�}�O���A�m�������S�̐��g�����`�ł��B �K���̂͂܂���͑S���I�ɗL���ȎY�n�ł����A���l�ʂ��N�X���Ȃ��Ȃ�M�d�i�ƂȂ��Ă��܂��B �w���̎�͌K���̏Ă��͂܂���x�ƁA�����炤�܂����Ƃ������Ă��A����Ȃ��Ƃ��炢�ł͂Ђ��������Ȃ��ƌ������Ƃ̈Ӗ��̂��Ƃ킴�ŁA�]�ˎ�����͂��łɎg���Ă����������t�̂悤�ł��B �w���C�����G�I�сx�̖펟�Y���q�E�쑽�����A�K���ł��̏Ă�������Ɏ�������ł���B �K���̎��̏h�ꂪ�l���s�ł��邱�Ƃ���u������͌K���̎l���s�v�Ƃ������Ă����B �w�������݁x�ƌ�����~�̓V�W�~�����������B ��R�̑D�����сA���ꂼ��̐��g���̊L��I�ʂ��ăZ����ւƉ^�ԁB �Z���͊e�D���Ƃɐ��g�������L�����ꂼ�ꏇ���ɂ����Ă����܂��B �ŏ��ɃV�W�~�Ŏ��Ƀn�}�O���̏��ɋ����Ă����܂��B �Ԑ{�ꋙ�`�̋߂����͂܂���v���U�́A�K���s���ƌ𗬃Z���^�[�A�K���s�铌�����ق����ړI�{�݂Ƃ��ĉ^�c����Ă��܂��B �\������邱�ƂŒn���̂͂܂����H���H����郌�X�g����������܂��B ���߂��Ɋ�����ۂ́A��������Ă݂Ă͂����������傤�� ���X�g�����ȊO�ɂ́A�W�����A�}���ق���������B |

�������̗{�V

|

�������̗{�V �O�͈�F�ƈ�E��𑈂��Y�n�������̗{�V�� ���݉V�̊��Ă͗Ⓚ���H����R�o����Ă������B�����ߒ����ʐ^�ŏЉ�܂��B �q���Ǘ����f���炵�����S���ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B �@�a�������Ă�����ƂŃE�i�M�������܂��B �A�瑤����ɂ��ĕ����ĉ��H�̃��C���X�^�[�g �B�瑤���Ă��������Ă���A�g���ɂЂ���������B �C�Ă�����`�F�b�N����B ���C���͑�ϔM����ςȍ�Ƃł��B �D�^���h��𐔉�J��Ԃ��B ���̎��_�Ŕ����������E�E�E�E�E�E�E �Y��ɐ��ă��C�����ǂ�ǂ�i��ōs���B �E���ĂɂȂ����E�i�M�͂P�O�����P�ʂŔ��ɓ������Ⓚ���ŕۊǂ���o�ׂ�҂B �����̗N�����ŗ{�B�����E�i�M�Ȃ̂ŁA�O���Y�̃E�i�M���L�݂����Ȃ��������肵�Ă���B �E�i�M�D���ɂ̓`���b�ƕ�����Ȃ���������܂��A�H�ׂ₷���E�i�M�ł��B �R���s���[�^�[�Ǘ����O�ꂳ��Ă��āA��ɐ����≷�x���`�F�b�N����Ă��܂��B �{�B���R���s���[�^�[�����Ă��܂��B |

�I�ɒ������`

|

�I�ɒ������` �Q�O�O�T�N�P�O���P�P���ɖk���K�S�I�k���ƂȂ����O�d���암�Ɉʒu���鎩�R�L���ȋ���̍`�����B �J�c�I�A�C���V�A�A�W�A�u���A�J���p�`�ȂǐV�N��������R���g������܂��B �D���琅�g�����ꂽ�������̏�ŋ��ʂɕ�������Ă���Z�����n�܂�܂��B �Z�����I���Ɗe�s�ꓙ�ɏo�ׂ���܂��B �ď�͍����ɏ���ē�̋������g������邱��������܂��B �Ă̍`�͒��������������邩������܂���B �y�Y������ł́A�n������̊����������̔�����Ă���B �O�d�����Ȃ����܍`�s �B�e���Q�O�P�S�N�O�S���P�Q�� ��Q�y�j���ɊJ�Â�Ă����ł��B ��R�̓X�܂��I�B���Y����̔����Ă��܂��B ���̓��̓e���r�̎B�e������܂������A�n���̐l��ό��q�łɂ�����Ă��܂����B ������߂͂���i�A����܉������i���͂��߁A�T�U�G�A�J�L�A�q�I�E�M�K�C�Ȃǂ����̏�ŏĂ����H�ׂ���X�܂�A�W�~���`�n���o�[�K�[����������Ă��܂����B ���`�ł͋��ނ���ł��܂��B �A�W�A�n�[�A�A�I���C�J�A�^�R�A�N���_�C�ȂNjG���ɂ���Ă����ȋ����ނ��悤�ł��B �L�����H�����h�k�܂ŊJ�ʂ��Ă��邱�ƂŋI�B���g�߂ɂȂ�܂����B |

�����`�@�Q�O�P�R�N�O�X���P�Q���B�e

|

�����` �I�ɒ�����@�����ɂ���C�݂ƊC�݂̐^�����鏬���ȍ`�ł��B �����R���g������悤�ȋ��`�ł��Ȃ��A�I�ɒ������`�ɋ߂����Ƃ���A���D��┑������ׂ��`�Ƃ��������ł��B �ނ�q�ɂ͐l�C�̍`�ŁA�C�݂ɋ��܂�Ă��邱�Ƃ���A�����ނ���V���M�X���ނꂽ��A�G�M���O���A�I���C�J���ނꂽ��A�T�r�L�ނ���}�A�W���ނ��B �I�ɒ������`�ɋ߂��`�ł��B |

�O�Y�`�@�Q�O�P�S�N�O�S���P�Q���B�e

|

�O�Y�` �I�ɒ�����@�O�Y�ɂ��鏬���ȍ`�ł��B �����߂̑D�����C���̋��`�ő�R�̐��g���͂����悤�ł��B �ނ�q�łɂ�����Ă��܂��B �I�B�͑傫�ȋ��`�A�����ȋ��`�Ɛ���������̂����ނ������ɂ͊y���߂�n��ł��B ���`�ɂ���Ă̓g�C��������̂ŁA�Ƒ��ŁA�����̕��ł���y�Ɋy���߂܂��B |

��]���Y���`(�O�d���@���h�s)�@�Q�O�P�U�N�O�W���O�U���B�e

|

��]���Y���` �O�d�����h�s�̂i�q��]���Y�w�߂��ɂ��鋙�`�ł��B ���`�Ƃ��Ă͋߂��ɂ�����h���`�ɉ�����Ă������ȋ��`�Ȃ̂Ő��g���͑����͂Ȃ��悤�ł��B �ނ�q�͏����ȓ��䂪�����h�ɏW�����č`���ɂ͂��܂肢�Ȃ��B �����ނ�ŃV���L�X�A�n�[�A�J���C�Ȃǂ��ނ������悤�ł��B �B |

�s��Y���`(�O�d���@���h�s)�@�Q�O�P�U�N�O�W���O�U���B�e

|

�s��Y���`(�䂭�̂��炬�傱��) �O�d�����h�s�̍s��Y�ɂ��鋙�`�ł��B ���`�Ƃ��Ă����ȋ��𐅗g�����Ă��鋙�`�ł��Ȃ��A���h���Y(���{�H��)����ɂė{�B�����Ǘ����邽�߂ɗ��p����Ă��鋙�`�ł����B �ނ������Ȃ�`�̐�[�ɂ��鏬���ȓ���̂����h���������߂ł��B ��[�̒�h�܂ōs���ɂ́A�`�����h��ʂ菬���ȓ�(�{��)�̏��K�i��o��A����ɏ����Ȑ_��������܂��B ���̐_�Ђ����h�ɍ~����鉺��K�i������A�K�i�������Ɠ����ł��B �Y��Ȍi�F���݂Ȃ���̋��ނ�͍ō��ł��B �{���܂ōs����h�ɂ̓e�g��������A���̊C����̓V���m�[�P�����O���y���ސl���������܂����B ���ނ�́A�A�W�A�A�I���C�J�A�N���_�C�A���W�i�A�J�T�S�A�J���n�M�Ȃǂ��낢��ނ�܂��B �`���ł́A�j�V�L�x���A�z���x���A�L���E�Z���A�z�V�T�T�m�n�x���Ȃǂ̃x�����������܂��B �Y��Ȑ����̃\���X�Y���_�C��J�S�J�L�_�C���ǂ��݂��A�^���ǂ���E�~�K�����݂������B(�^�悭�݂܂����B) |

�������`

|

�������` �Q�O�O�T�N�P�O���P�P���ɖk���K�S�I�k���ƂȂ��� �������`�ł��B �傫�ȑD���`�ɒ������̐��g�����n�܂�܂��B �傫�ȃ^��(��)���N���[�����g���Ȃ��琅�g�����s���A���ʂɎd�����܂��B �d�����͎��Ƃł��B �d������ꂽ���́A���ʂɍ`�ɕ��ׂ��ċ������Ƃ���܂��B �ʐ^�̉E���͏��^�̑D�ł��B ���藎�Ƃ��ꂽ���͔��l�߂���āA�d�֓����o�ׂ���܂��B ���A���É��ւ��o�ׂ���܂����֓������������ł��B �t�̓J�c�I��u�������g������B �Ă̓J�}�X�T����(���T����)�V�C���A�A�W������ �H�̓T�o�Ȃ̂ł����N�X���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �~�͂������O�ɂȂ�ƃC�Z�G�r�������Ȃ�܂��B ���̔N�X���g������鋛�̋����ނ͕ς������B�ȑO�̓^�J�x���������g������܂������A���߂��܂茩�����Ă��܂���B �҂����ł��B |

�����i���h�j����u�ԋ��@�Q�O�O�Q�N�O�Q���O�U���B�e

|

�����i���h�j����u�ԋ� ���̏o�Ƌ��ɋ����X�^�[�g�ł��B �ʐ^�E�͒�u�Ԃ̑S�i�ł��B �Ԃ��Q�ǂ̑D�Ŏ�J��ċ����W�߂܂��B ��J��Ă���Ƌ����m�F�ł��Ă��܂��B ���̎��͂P�O�O�������̑傫�ȃ}���{�E���Ԃɂ������Ă��܂����B �ʐ^���̑傫�������}���{�E�ŁA�}���{�E�̏��ɔ����_�̂悤�ȋ����^�`�E�I�ŁA���˂�������̂��X�����C�J�ł��B �傫�ȋ��͖Ԃł������܂��B �����͎ʐ^�E�̂悤�Ɉ�C�ɑD�̐��ł֓����܂��B �����ł��B �D�̐��łɂ͑�R�̋��Ŗ��ߐs������܂��B �D��Ŋl�ꂽ�Ẵ}���{�E���h�g�ɂ��Ē������H���܂����B �}���{�E�݂͎̂��Ԃ����Ɛ��̂悤�ɂȂ���ʏ�X�[�p�[�Ȃǂł͒n���ȊO�͔̔�����Ă��܂���B �g�͂Ȃ�Ƃ��������������H���Ɩ��Ĕ������I �ƌ������A�Ȃ�ƌ������Ȃ낤�H���Ċ����܂����B ��}���{�E�̒����R���R�����Ă��Ĕ����ł��B �Ȃ��Ȃ��H�ׂ��Ȃ��M�d�ȋ���H�ׂ邱�Ƃ��o���܂����B |

���h���`�@�Q�O�P�R�N�O�U���O�P���B�e

|

���h���` �I�ɔ����̌F���ɖʂ��A�C���璼�����R�̒n�`�́A���{�ł��ł��J�̑����n��ł��B �R����̃~�l�������C�ɒ����ǂ�����ɂȂ������Ă�B ���E��Y�ł�����F��Ó��̂���n��ł������܂��B ���`�̋ߗׂɂ͊C�Y���̉��H����Ƃ������A�}�^�C�A�u���A�V�}�A�W�Ȃǂ̗{�B������ł��B ���h���`�͒ނ�ɂ��œK�ȏꏊ�Ōܖڒނ�ƌ�����肢���ȋ����ނ�܂��B �}�A�W�A�X�Y�L�A�L���E�Z���A�J�T�S�A�V���M�X�A�l���u�c�_�C�A�{���A�n�[�A�q�C���L�K�A�E�~�^�i�S�A�A�J�T�T�m�n�x���A�I�n�O���x���A�n�I�R�[�A�N���_�C�A�L�^�}�N���A�n�[�ȂǁE�E�E ������P�y�j���ɊJ�Â���Ă���̂��A���h�������Y�����Â��Ă������h�C�^�_�L�s�́A�V�N�ȑN���A�����A��E�ʕ��A���َq�A���y���Ȃǔ��h���`�ɂĒ��s�̔����Ă��܂��B ���ɂP���Ȃ̂ŁA�����߂̓y�j���ɔ��h���s���@�����ΐ��c��������Ē�����A�n��̏��i�����l�ł��ɍw���o����ł��傤�B ���ԏ�͋��`���ɂ���̂ł��Ԃōs�����Ƃ����\�ł��B �Q�O�P�U�N�O�W���O�U��(�y)�̔��h�C�^�_�L�s�̉����ɕύX���܂����B ���̓��́A���h�`�܂�������R�̂��q�������܂����B���ɋ��̂��݂ǂ�͑吷���Ńe���r�ǂ̎B�e����[���̃j���[�X�ŕ��f����܂����B |

���{�`�@�Q�O�P�R�N�O�W���Q�S���B�e

|

���{�` �O�d���@�k���K�S�@�I�k���@�C�R��@���{�Y��������{�`�́A�傫�ȋ��`�ł��B ���̐��g���́A�����͂��ߋG�߂ɂ������ČF����̊l�ꂽ�������g������Ă���B ���Ȃ�傫�ȋ��`�ŁA���ނ�Ȃ�Ԃ����t�������ނ肪�ł���̂ŁA�t�@�~���[�t�B�b�V���O�ɂ����������̍`�ł��B �`���ł͗{�B�p�̐��ł����X�ɂ���܂��B �����ނ�����鎞�͋C��t���Ă��������B �N���_�C�A�N���T�M�A�J���n�M�A�O���A�}�_�C�A�L���E�Z���A�J�T�S�A�X�Y�L�A�V���L�X�A�q�����Ȃ������ȋ����_���܂��B �Q�O�P�R�N�O�W���Q�S��(�y�j��)�̂P�R�������P���C�E�R�������s���J�Â��ꂽ�B ���܂��ܖK�ꂽ���ɑ�P��̊J�Âł������A�c�O�Ȃ��珀�����ł����B ���h���`�ł��悭�����C�x���g���s���Ă��āA�n���Ȃ�ł͂̊C�Y�������l�ł��ɍw���ł����`�����X�Ȃ̂ŁA�ό��ŖK���Ȃ玖�O�Ƀ`�F�b�N���ĖK�₵�Ă݂Ă͂������ł��傤���E�E�E |

�I�ɏ��Y���`

|

�I�ɏ��Y���` �@�@�@�@�@�@�@�@  �����������g������鋙�`�ł��B ���Ƀr���i�K�}�O���A�L�n�_�}�O���������B �傫�ȑD�ʼn^�ꂽ�}�O�����N���[���ō`�֒���グ�Đ��g�������B ��R�̃}�O�������сA���肪�X�^�[�g���܂��B ���̌�A�n�������߁A�֓��A���A���É��Ȃ��։^��܂��B �}�O���̍`���������āA�`�̋߂��ɂ͔��������}�O��������H�ׂ����Ă���邨�X�������ό��̐l�C�ƂȂ��Ă��܂��B �߂��ɂ́A���Y����A�ߒq�̑ꂪ�L���ő�R���ό��q�łɂ�����Ă��܂��B |

�I�ɏ��Y���`�ł̃A�J�}���{�E�̉��

|

�A�J�}���{�E�̉�� �ʖ��A�}���_�C�ƌĂ�Ă���B �g���̓}�O���ɂ悭���Ă��邪�A�I�����W�F�̐g�ŕ����̐g�͎�������Ĕ������B �h�g�A�t���C�A���j�G���A�t���C�Ɨ������@�����������������Ă��B �P�O�O�����ɂ��Ȃ��^���Ń}�O���̋��ňꏏ�ɕ��l����邱�Ƃ������B ���Y���`�ʼn�̂��Ă��鏊���ʐ^�Ɏ��߂܂����B ���̓����͍������������܂�͂��܂�悭�����B ���܂�s��ɂ͏o���Ȃ��ׁA�X�[�p�[�⋛������Ō������邱�Ƃ͗]�肠��܂��A�������琥��H�ׂĂ݂Ă��������B |

���{�E�哇���`�i�{�B�N���}�O���j�@�Q�O�O�S�N�O�V���O�X���B�e

|

���{�E�哇���` �}�O���͉�V���ʼnj�������邽�ߗ{�B���ł������B �����v���ɉj���a��^�����鎞�ɊC�ʂɏオ���Ă���p�����āu�傫���v�̈ꌾ�B �a�̓T�o��j�V���A�Y�����ɂ̓C�J��^���A���d�̂T���i�P�O�O�����Ȃ�T�����j�̉a���P���ɐH����B�Y�����̗��͐��疜�ƌ����̂��r�b�N����������B�l�葱����Ɛ�ł��Ă��܂��܂��B�l�鋙�Ƃ����Ă鋙�Ƃ� �����͂Q�O�`�T�O�������炢�̏��^�����S�� �{�B����Ă����B �E���͂P�O�O�����ȏ�̑�^���{�B����A�Y���������̎悵�z��������B ���E���I�N���}�O���𗑂��琬���Ƃ��ďo�ׂ����鎖�ɐ��������B �a�̎R���̋��{�ɂ����ߋE��w���Y���������{�B�œ�[�̒n�ɂ���B |

|

�{�B���ꂽ�����̉�� �{�B���ꂽ�}�O�������ۂɉ�̂��Ă����������B ���̏�肪�悭�g�̔����̓g���Ƃ��Ĕ̔��ł���B ��g���̕������g�͂��������ł��B �����}�O���̃g�������̗{�B���O���ɏ��Έ��肷��Ǝv���܂��B �������܂��܂����������悤�ŁA�܂����Ԃ��|���肻���ł��B |

���{���`�@�Q�O�P�S�N�O�U���Q�O���B�e

|

���{���` �@�@�@�@�@�@�@�@ ���{���`�͘a�̎R���ɂ���傫�ȋ��`�ł��B �a�̎R�����Ƌ����g���ɂ��Ǘ�����A���p���Ă��鋙�D�͂V�O�O�ǂ���B �J�c�I���͂��߃}�O���A�g�r�E�I�A�V�C���A�C���V�A�A�W�ȂNjG�߂ɉ����Ă����ȋ������g�������Ă���B �a�̎R�����Ƌ����g���̃z�[���y�[�W�ɂĐ��g�����ꂽ���킪�Љ��Ă��܂��B ���`���傫���̂ʼnƑ�������Ă̋��ނ���������߂ł��B �A�W�A�N���_�C�A�A�I���C�J�A�T�o�A���W�i�A�A�J�}�X�A�J�T�S�A�V���M�X�A�}�_�C�Ȃǂ��G�߂ɉ������A��Ă���悤�ł��B �I�ɔ����͊ό��n�������ׁA�h���C�u�◷�s���������߂ł��B |

���䌧�@���싙�`�@�Q�O�P�V�N�O�U���P�O���B�e

|

���싙�` ���䌧�@��_�����̏��싙�`�ł��B �ނ�x�A�ނ����������A�ނ�q�łɂ�����Ă��܂��B �C�ނ�����݂��� �ނ�x�͗L���ł����A�Ƒ��A��łɂ�����Ă��܂��E �㋉�҃R�[�X�ƃt�@�~���[�R�[�X������A�ނ�鋛�킪�Ⴄ�悤�ł��B |

���䌧�@�_�q���`�@�Q�O�P�V�N�O�U���P�O���B�e

|

�_�q���` ���䌧�@��_�����̐_�q���`�ł��B ���`�Ƃ��Ă͐��[������ׁA�啨�̑_����ƒނ��q�ɐl�C������܂��B �A�I���C�J�A�A�W�A�L�W�n�^�A���o���A�J���n�M���ǂ��ނ�Ă���悤�ł��B ���`�ł́A�n�}�`�i�u���j�A�T�����A�A�W�Ȃǂ����g������Ă��܂��B |

�ɍ��A�{��(�O�㔼��)�Y�n���@�Q�O�P�Q�N�P�P���P�O���B�e

|

�ɍ����` ���s�{�@�^�ӌS�@�ɍ����ɂ��鋙�`�ł��B �M���̗��Ƃ��Ă����m�̕��������Ǝv���܂��B �m�g�j�̂����ɂ傤�ڂ�ނ�o�J�����T�Ȃǂ̃��P�n�Ƃ��Ȃ�܂����B �ƂɎԂł͂Ȃ��A�M�̒��ԏ�(�M)���C���ɂ�������������ł��B ���̒n�悾���̂̂ǂ��ȕ��i�ł��B �O�㔼���ߗׂ̊ό��n�Ƃ��ẮA�V�������L���ł��B �k�ߋE�^���S�S���V�����w���璼���߂��ł��B ���d�͂��^�c���Ă���w�����m�فx����������B�����قŁA���ٗ��������đ�l�R�O�O�~ �傫���͂���܂��A�^�b�`�v�[���ŋ��ɐG������R�[�i�[������܂��B�P�O�O�~�ʼna���w�����ċ��ɗ^����Ƒ�R����Ă��܂��B |

�W�H���Y�n���@�Q�O�O�U�N�O�S���P�X���B�e

|

�W�H�≮���` �W�H���̖k���Ɉʒu�����ΊC���勴�n���Ē����ɋ��`������܂��B ����͏��Ȃ����A�}�_�C���l�C�������A���A���s�A�����֍��l�Ŏ������Ă���B �Z���́A�������ׂ��Ė̎D�̗��Ɋ�]���i���L�����ăZ���l�ɓ����n���B �Ȃꂽ���̂Ŕ����t���̕����Z���l�ɒl�D�����n����肳�ƃZ���̑f�����͌��Ă��Ă�����������̂ł��B �������S�ŋ���׃Z�����f�����B �t���G�߂̃C�J�i�S���ł��̓�����R�̃C�J�i�S�����g������Ă��܂����B �l�Ԃ����Ȃ����Ƃ��������ƂɁA�����C�J�i�S���H�ו���I �_�˂ƒW�H�������Ԗ��ΊC���勴�̑S�i�ł��B ���̋����o�������ƂŁA�l������̗��ʂ��Z�k����A�W�H���⓿������̋����s��֑����z�B�o����悤�ɂȂ�֗��ɂȂ�܂����B |

|

�W�H�������` �≮���`�����쉺�������ɓ��Y�ɉ������`������܂��B �������`�͐X���`(������`)�ƂQ�ӏ��������藧���܂��B �D�̐�[�����F�ɏ�����Y��ł����B �Z���͊≮���`�Ɠ����ł����A�������`�͐��g���������Z�������C������B �����玟�ɐV�N�ȋ��������āA�����͋��藎�Ƃ��ƒ����ɐ����ֈڂ��B �Z���̏��Ԃ�҂��t����ŃZ����̑O�͑�R�̋��̓��������ł����ς��ɂȂ�B �}�_�C�E�}�i�K�c�I�E�^�`�E�I�E�V�^�r�����E�A�W�E�T�o�E�^�R�E�C�J�E�A�J�G�C�E�A�i�S�Ȃǂ����X�Ƌ�����Ă����܂��B ��勴�̑S�i�ł��B �l������W�H�������ԋ��ł��B ���̋߂��ł́A��킩�߂̗{�B���s���Ă��܂����B ��̉Q���͗L���ő�R�̊ό��q�łɂ�����Ă��܂��B |

�Y���̉��y�{�B�@�Q�O�P�S�N�O�Q���Q�P���B�e

|

�Y���̗{�B���y �O�d�����H�s�Y�����̐��Y�p�i�����̂������j�Ń}�K�L��{�B���Ă��܂��B �u�������̓��A�X���C�݂��Y��ȊC�ň���y�͐�i�ł��B �O�d���ł́A�I��̉��y�ƉY���̉��y���L�����Y�n�ŁA�Y���ł͖�Q�O���߂����V�[�Y�����ɉ��y�̐H�ו�����s���āA��R�̂��q����œ������Ă��܂��B ���y�̎Y�n�́A�L���≪�R�̐��˓��C�A�O���A�k�C���̌��݂��L���ł����A�u�������̉��y���l�C������܂��B ���ȒP�ȏĂ����y�̍����� �Z���K�L�ƌĂ��k�t���̉��y����y�ɏĂ����y�Ƃ��ĐH�ׂ�����@���A�w�d�q�����W�x�����M���邾���ł��B �M�ɂT��ڈ��Ɋk�����̕�����ɂ��ĕ��ׁA���b�v�������āA�T�O�O�v�Ŗ�T�����M���܂��B ���������J���Ă��Ȃ���X�ɂP�����lj����M���܂��B ���������J������M���k�ɋC��t���ĊO���Ă��D�݂̒������ŏ����オ��܂��B �����t�����ɂ��̂܂ܐH�ׂĂ��K�x�ȉ��������肨�������ł��B ���̂܂܂ł͑f�l�ł͊J���ɂ����k���d�q�����W�Œ�������ƊȒP�ɐH�ׂ�Ƃ����ł��܂��B �������d�q�����W�̋@��ɂ���Ďg���Ȃ����̂����邽�ߒ��ӂ��Ă��������B �܂��A�I�[�v���Ȃ�Q�T�O�v�Ŗ�P�T�`�P�U���A������Ȃ�T�`�U���ł�����y�Ɋk�t���̉��y���y���߂܂��B |

�I��y�{�B�@�Q�O�P�T�N�P�Q���P�W���B�e

|

�I��̗{�B���y �O�d���u���s�̓I��p�̉��y�͍����i�Ƃ����l�C�������B �I��p�ɂ���I��p�勴����̌i�F�͐�i�����B �I��p�͔�r�I���₩�Ȃ̂ł����A�_�{�т������ꍞ�ގO�̉͐삩��A�����̐H�ׂ�A���v�����N�g�����L�x�ŁA�����≖���Ȃǂ��K���Ă��܂��̂ŗǎ��ȉ��y�Ɉ炿�܂��B �ܘp���̊C�����R���ʂœ���ւ��悤�ŏ�����ꂢ�ȊC�ł��B ���ɂĐ������J�L�{�B�@�ŗ{�B����Ă��܂��B ���y�̏�ɂ����đD�Ɉڂ��܂��B ���H��̍`�ɒ������痤�g�����āA�ŏ��ɂQ�x��܂��B ���̌��p�̐��łɂĎ��O���ŎE�ۂ����C���ɐZ�����A����ȗ���̒��Ŗ�Q�O���Ԏ����������I�ȏ��@�ɂ���ĉ��y�������Ă��܂��B ���̈א��H�p�Ƃ��Ĕ̔��������S���S�ȉ��y����舵���Ă��܂��B ���y�����͏����̕������S�ɍs���葁������ŁA���v���̐E�l����ł��B �k�t�̉��y�͊L�k�̕\�ʂ�O�ꐴ�|����܂��B �܂��A�ނ��g�͐�p�̐��@�ōX�ɎE�ۂ��ꌵ�����`�F�b�N���ėǂ����̂������o�ׂ������B �ނ��g���P�Q���̉��y�ł��g�͑傫���v���v�������B  �����͒����܂��������{�B��l�ł��B |

�n�����y(���Ό�)�{�B�@�Q�O�P�S�N�O�S���P�Q���B�e

|

�n���̗{�B���y �O�d���I�k���C�R��ɂ���n�������́A���{���������Ȃ��D���ŗ{�B����Ă���B �w���Όx�͎��͖�T�����قǂ̏����ȋD�����ŁA���{�`�ɋ߂��ꏊ�ɂ���܂��B ���y�ɓK���Ă�����ŁA�R�����Y��Ȑ����D�Ð�A���q���藬�ꍞ�݂܂��B ���a�Q�N���申���{�B���n�܂菬���Ȕ��Ό��ė{�B���Ă���Ă��܂����A���ꂪ�������Y�ʂ����Ȃ��A�قƂ�ǂ��n���ŏ�����ׁA�n�����͂��܂�o�ׂ����邱�Ƃ��Ȃ��ׁA���ʗʂ��������A��ɓ���ɂ������Ƃ���w���̉��y�x�Ƃ��Ă���Ă��܂��B �n�����y���n���Ă���Ɖ��F���ۂ��Ȃ�̂́A�O���R�[�Q������������ł��B�D���ň�ׁA���y�Ɠ��̃N�Z�����Ȃ��A���y�̋��ȕ��ł��H������܂�₩�ŏ�i�Ȗ��̉��y�ł��B |

�L���̉��y�{�B�@�Q�O�O�T�N�O�X���P�U���B�e

|

�L���i�{���j�����y ���y�i�����j����Ă�X�^�[�g�́A�z�^�e�̊L�k���ʐ^�̂悤�ɕ��ׂĒ݂邷�B ��t���ƌĂ�A���y�̐Ԃ���z�^�e�ɕt���܂��B ���̌㖞���A�������J��Ԃ����������c�������y�����ւ����z���B �X�����{����P�O����{����o�ׂ��n�܂�g������ǂ�傫���Ȃ�܂��B ���y���傫���Ȃ�Ɣ����d���Ȃ�C�ʃX���X�������܂ʼn����邽�߁A���y���傫����������Ƃ����ڂŕ�����܂��B ���͒|�ō�����U�O�������炢�̑傫���ł��B ���y����Ă�ɂ������Ĉ�Ԃ̖��͑傫�ȑ����ł��B �傫�Ȕg�ʼn��y���C�̒�֗����Ă��܂��܂��B �܂��A���������ꂽ��A��ꂽ��Ƒ傫�Ȕ�Q���܂��B �������䕗�����邱�ƂŊC��������ւ��R����̗{���̖L�x�Ȑ������ꍞ�ނ��Ƃʼn��y�ܐ��炪�ǂ��Ȃ�܂��B ���̈בS���䕗�����Ȃ��̂��ǂ����邵�ŁA�o����Δ�Q�̂Ȃ����x�̗��Ȃ璚�x�����̂�������܂���B �ʐ^�̔��͊C���̗���Œ����ɕ��������J�[�u��`���܂��B ���͂T���g�Ń��[�v�Ōq�����[�͊C������Œ肵�A�P��ړ�������Ƃ��̓��[�v�̔��̏�����藣���܂��B ���ʐ^�̐����y�ō����̉��y�ɂ͔����ۂ��������X������܂����A����͉��y�̗����ł��B �����������Ă��鉲�y�͖����悭�Ȃ��ׁA�o�����l��������܂��B �L���̉��y�͊k�����������ɐg���肪�ǂ��B �{���ł͊ό��q�ւ���ꂽ�ďĂ����Ă�̔����Ă��܂��B ���ʐ^�͈��|�̋{���̌����_�Ђł��B �䕗�ł悭��Q���Ă��܂��B �Ȃ�Ă������Ė������ɂ͊C�����_�Ђ܂ʼn����C�̏�ɂ���_�Ђɕϐg���܂��B �L���ɗ���ꂽ��K����������ė~�����ό��X�|�b�g�ł��B �ڂ������́w�������N���b�N�x���ĉ������B |

�X�����`�@�@�Q�O�P�T�N�P�Q���Q�T���B�e

|

�x�R���@�X�����` �܂���������O���玟����Â��ɑD�����D�������g������܂��B ���g������鋛�͒����Ɏ�ޕʁA�T�C�Y�ʂɑI�ʂ���Ă����܂��B ���U�������Z�����n�܂�A�A�J���c�A�J�K�~�_�C�A�X�Y�L�A�q�������̍��������͂��߁A�~�Y�_�R�A�Y���C�J�j�����������Ă��܂����B �V�����ɂȂ�ƍX�ɑD���琅�g�����ꂽ���������n�߂܂����A���킪�ς���Ă��܂��B �}�T�o�A�S�}�T�o�A�}�C���V�A�u���̎ዛ�c�o�X(�x�R�ł̓t�N���M)�A�x�j�Y���C�K�j�A���ɂ̓N�W���������Ă��܂��B �P�Q�����{�̖K�₵���ׁA�X���ƌ����w�X�������u���x�ł��B �N���Ȃ̂ƖK����͐��g�����P�T�{���x�Ƌɒ[�ɏ��Ȃ������ׁA�P�O�����T�C�Y�ŃL���W�C�T�O�O�~���̍��l���t���܂����B �������͂P�C�O�O�O�{�ȏ�̐��g�������鎞������܂��B �X���̊��u���ȊO�ɂ́A�V���G�r���z�^���C�J���L���ł��B ���{�C�ł͍ő�̊O�m�����p�ŁA���{�̘p���Ȃ��ł��A���[���[���ǎ��̋����������g�������܂��B |

���Q�F�a���ܗ{�B

|

���Q�F�a���i�ܗ{�B�j ���F�a���w���ӂ̕��i�ł��B ���Q���F�a���s�́A�F�a���A�˓����܂̗{�B�L���̎Y�n�ł��B ���˓��̊C���̑����C�Ȃ̂ŁA�{�B�ł��V�R�����߂���ԂɈ�B �l�b�J(���̖ؐ|)��^���A���悢�܂��o�ׂ��Ă��鈤�Q���̌˓��܂́A�u�����h���i�ł��B ���C�ɉa��H�ׂ��܂͖�Q�`�R�N�����Ĉ����B �l�b�J�܂Ƃ́A���̃G�L�X��^���āA���N�Ɉ��Ă��u�܁v�̃u�����h�ł��B ���Q���˓��`�͐��˓��ɂ���A���ꂪ�삦�Ă���B �C�����������߁A�g�����܂��������ł���B �����͐X�ѐ|�������Ă��āA�R����������؎g��Ȃ��̂Ō��N�ŁA�V�R���ɋ߂��H���ł���B ���̎ʐ^�́A�V�R���܂ł��B(�Y�n�͓��{�C�����ł�) �{�B�ƓV�R�̌��������́A�K��������ƈ�ڗ��R�ł��B �V�R���͔��h�̐悪�Ƃ��Ă���悤�ɂȂ��Ă���̂ɑ��A�{�B�͔��h�̐悪�ۂ��Ȃ��Ă���B �X�[�p�[���̓X���ł́A�V�R���{�B���̕\��������Ă���̂Ŋm�F�ł���B |

�������s��@�@�Q�O�O�U�N�O�S���Q�W���B�e

|

�������s�� �s��̉��������C�ł��B��B�𒆐S�ɑ�R�̋������ׂ��܂��B �s��̒[����[�܂ŕ����ƁA�����^���ɂȂ邮�����傫�Ȏs��ł��B ��B�̓}�A�W�̐��g���������A���ɃT������N���}�O���A�T�o�A�u���A�C�T�L�A�}�_�C�����G���ɂ���đ�R���g������܂��B �A�W�̋���Ƃ��ėL���ȊփA�W(�����)��A�������A�W(���E��)���͂��߁A����A����A�������ł��A�W���̓��ׂ����������ǂ��l�C�������B �C�J�����ׂ������A�����C�J�A�P���T�L�C�J�A�A�I���C�J�A�R�E�C�J�A�J�~�i���C�J���������g��������B |

����q�u���ݎs��E������

|

����q�u���ݎs�� �Q�O�O�Q�N�P�P���O�P���ɃI�[�v�������������C�����قł��B ���ꍑ�c�C�m�����̒��ɂ���傫�Ȑ����ɃW���x�C�U�����j���ł��܂��B ���{�ŃW���x�C�U���������Ă���̂͂��̉������C�����قƑ��̊C�V�ق̂Q�ӏ��ł��B �Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ��o���Ȃ������ɐ���s���@�����Ό��Ă������������B ���ꌔ���������̎�ނ������ē���O���烏�N���N���܂��B �傫�Ȑ����̑O�ł͉����Ԃł������Ă��������炢�O���܂���B �܂�ŊC�̒��ɂ���݂����ł��B �l��������������̂��킩��܂��B ����ߔe�s�ɂ���q�u���ݎs��ł��B ��ʂ̕����w���ł��A���̏�ŗ��������Ē����H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B �ό��q����R�K��܂��B �J���t���ȋ�����R���܂��B �ԁE�E�E�I�����W�E���Ƃ����ȐF�̋��������ł��邾���ŁA�썑���[�h�ł��B ����̌����Ɏw�肳��Ă���^�J�T�S�͉�����O���N���ƌĂ�Ă��āA�h�g�Ⓜ�g���������������ł��B ����������ނł̓��V�K�j�A���l�i�͍����肪�͂��Ȃ�(�����̕��䂩���э~���E�C������E�E�E)�ł��ǂ��ǂ��̕Ȃ�����������ƌ����l�͂��܂肢�Ȃ��悤�ł��B�������������H ����̌ŗL�̋��~�i�~�N���_�C�A�J�m�R�C�Z�G�r���H�ɕ��Ԃ悤�ł��B �T�U�G��傫�������悤�ȊL�A���R�E�K�C���������B �����ق��������ǁA�s��̋�������̂��y�������̂ł��B ���ꗷ�s�̍ۂ́A����R�[�X�ɓ���Ă݂Ă͔@���ł����B |

���ꌧ�@�s�����`

|

���ꌧ�@�s�����` ���ނ�����������ł����A�Y��ȊC�ł��邾���������b�N�X�ł��܂��B �n���Z���{���A�V�{����M�ы��̏������������R���܂����B |

���ꌧ�@�ÉF�����`�@�Q�O�P�U�N�O�U���Q�R���B�e

|

���ꌧ�@�ÉF�����` �ÉF���勴��n���ƒ����߂��Ƀr�[�`���������̉��ɂ��鋙�`�ł��B �n�^�^�e�_�C�A�~�m�J�T�S�A�C�X�Y�~���͂��ߔM������������V���Ă��܂��B �����J�ʂ��Ă���ό��q�������Ȃ��i�̃X�|�b�g�ł��B �ÉF���I�[�V�����^���[���߂��ɂ���A�^���[���ɂ͊L�̓W���{�݁A���ォ��ς�ÉF���勴�̌i�F���Y��ł��B ����ɗ��s�ɍs���Ȃ琥����鎖�����������߂��܂��B |

���ꌧ�@�^�h�c���`�@�Q�O�P�U�N�O�U���Q�T���B�e

|

���ꌧ�@�^�h�c���` �ό��n�̂ЂƂ������̋߂��ɂ��鏬���ȋ��`�ł��B ���ނ�֎~���̈��ނ�͏o���Ȃ����߂������ȋ�����V���Ă��܂����B |

���ꌧ�@�����`�@�Q�O�P�U�N�O�U���Q�Q���ƂQ�T���B�e

|

���ꌧ�@�����` ���ꌧ�ł��Ȃ�傫�ȋ��`�ł��B �┑����D�������A�ߕӂɂ͑�^�̃t�F���[�p���`��R���e�i�̗A������`������܂��B ���`�̉��ɂ���������܂��́A���`�Ő��g�����ꂽ�����͂��߁A�}�O�����i���Ŕ̔�����Ă������B �n�}�t�G�t�L�A�n�}�_�C�A�u�_�C�A�A�I�_�C�A�^�J�T�S(�O���N��)�A�C�Ԃǂ��A�������̉���ߊC������A�܂���̓L�n�_�}�O������o�`�}�O���A�N���}�O���A�J�W�L�Ȃǎ�ނ��L�x�ɔ̔�����Ă������B ���H�X�y�[�X������A�X�܂ōw���������i��H�ׂ�X�y�[�X������܂��B �̔��G���A�̉��ɂ͒����X�y�[�X�����苛�������Ă��܂��B ���ނ�͎Ԃ����Â��ł���ꏊ������A����Ȃ��ł͂̋������낢��A��Ċy���߂܂��B |

���ꌧ�@���싙�`�@�Q�O�P�U�N�O�U���Q�R���ƂQ�S���B�e

|

���ꌧ�@���싙�` ���ꌧ�{���̒����A����s�ɂ���傫�ȋ��`�����B �`���ɂ́A���싙�`���Y�����̏�������܂��B ���ނ���`�ɎԂ����Â��ł���X�y�[�X����������B �@�@  �`���ɂ���Z������ꏊ�͑���������Ă���B �K�⎞�͒����ŁA�l�����Ȃ��Â��ȏ�Ԃł����B |