現在28種類

|

和名 | マアジ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 アジ科 | ||

| 別名・地方名 | アカアジ・アジ・オオアジ・ガツン・シモフリアジ ゼンゴ・トッカアジ・ヒラアジ・ホンアジ・メダマ |

||

| 分布 | 本州・四国・九州から東シナ海に分布する。 | ||

| 生息域 | 沿岸に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・大阪 高知・大分・宮崎・鹿児島・熊本・長崎・佐賀 福岡・山口・島根・鳥取・京都・福井・石川・富山 新潟・兵庫・愛媛・香川ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・タタキ・寿司・塩焼き・煮付け・フライ ナメロウ・ムニエル・南蛮漬け |

||

| 最も一般的で人気のある魚で、料理用途も多い。日本各地に分布し(北海道は少ない)特に関アジ(大分県佐 賀関)と呼ばれているアジは高値で人気も高い。胴体真ん中から尾にかけてのギザギザ(ゼイゴ・ゼンゴと呼 ぶ)が特徴です。産卵期は地域によって異なり千葉では5〜6月、九州では1〜3月です。 アジもブランド名をつけて販売している地域が多く、佐賀関(大分)の関アジ、福岡の玄ちゃんアジ、島根の どんちっちアジなどいろいろと名付けられて入る。 |

|||

|

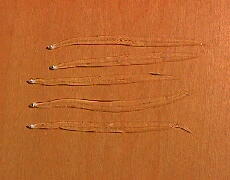

和名 | マアナゴ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | ウナギ目 アナゴ科 | ||

| 別名・地方名 | アナゴ・カリメ・ハカリメ・ベエスケ・ホンアナゴ ホシアナゴ・メジロ・メバチ |

||

| 分布 | 北海道南部以南から日本各地、東シナ海に分布する | ||

| 生息域 | 沿岸の砂泥底、藻場に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 福島・茨城・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知 三重・兵庫・岡山・広島・山口・福岡・長崎 島根・鳥取・石川宮崎・鹿児島ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 血液と粘液に弱毒があるが加熱すれば問題ない。 | ||

| 食べ方 | 天ぷら・寿司・煮付け・蒲焼 | ||

| アナゴの稚魚をノレソレと言い刺身で食べます。半透明で見た目は白魚に似ている。 成魚は寿司の煮込みアナゴや天ぷらが最高で淡白で美味い。 アナゴの中では最も美味しく、旬は夏です。広島のあなごめしが有名です。 |

|||

|

和名 | マイワシ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | ニシン目 ニシン科 | ||

| 別名・地方名 | イワシゴ・オイサザ・オラシャ・カブダカ・ドオコ キンタロウイワシ・ギンムシ・コベラ・チュウバ ナナツボシ・ネコモリ・ヒラゴ・ヒラレ |

||

| 分布 | 日本各地から東シナ海に分布する。 | ||

| 生息域 | 沿岸を回遊して生活する。 | ||

| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・煮付け・酢の物・フライ・ツミレ・寿司 唐揚げ・干物 |

||

| 食べ方が多く、寿司の握りは生姜で食べると臭みが消え美味しく食べられる。 EPA・DHAが豊富で、カルシウムも多く含まれる健康魚です。 イワシを漢字で書くと魚偏に弱と書く【鰯】。12〜7月が産卵期です。 |

|||

|

和名 | マエソ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | ヒメ目 エソ科 | ||

| 別名・地方名 | イス・イソギス・エソ・オオヨソ・キシ・ホラエソ タイコノバイ・タイコノバチ・ヨソ・ヨソウオ |

||

| 分布 | 本州中部以南から西太平洋、インド洋に分布する。 | ||

| 生息域 | 潮流の速い海底の砂地に目だけ出して潜っていて小魚を食べる。 | ||

| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 練り製品・塩焼き | ||

| この魚は小骨が多いことで練り製品に利用されている。体長は30cm位になる。 | |||

|

和名 | マカジキ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 マカジキ科 | ||

| 別名・地方名 | アメナシ・オカジキ・サシ・テングザワラ・ハイオ ナイラギ・ナイランボウ・ナエラギ・ノウラギ マザシ・ンジアチ |

||

| 分布 | 南日本から太平洋、インド洋に分布する。 | ||

| 生息域 | 外洋性 | ||

| 日本の主な産地 | 和歌山・高知・鹿児島・沖縄ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊勝浦漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・フライ・照焼き・ムニエル | ||

| カジキの中では最も美味しい種で、脂の乗ったマカジキは人気も高い。 口は鋭くて長い。入荷する時は危険な為切ってある。 |

|||

|

和名 | マガレイ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | カレイ目 カレイ科 | ||

| 別名・地方名 | アカガシラ・アカクチカレイ・クチボソ・カルイ アカジオダルマカレイ・カレイ・キツネガレイ |

||

| 分布 | 日本各地に分布し、特に日本海側と瀬戸内海に多く分布する。北海道、東シナ海にも分布する。 | ||

| 生息域 | 水深150m以浅の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 北海道・ | ||

| 撮影場所・仕入先 | 北海道花咲漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・唐揚げ・焼き物・煮付け | ||

| 漢字で【鰈】と書きます。マコガレイより大きくなり最大50cmになる。 産卵期は3〜6月です。 |

|||

←裏側です。 ←裏側です。 |

和名 | マコガレイ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | カレイ目 カレイ科 | ||

| 別名・地方名 | アオメ・アマテ・クチボソ・ホソクチ・マガレイ モガレイ・シロシタガレイ・アブラガレ・セグロ カシラクロ・アマテガレクロガシラ・ホチアサバ マコ・メサシ |

||

| 分布 | 北海道南部以南の日本各地から東シナ海に分布する | ||

| 生息域 | 水深100m以浅の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 岩手・福島・千葉・静岡・愛知・三重・和歌山 島根・山口・福岡・大分・宮崎・鹿児島ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・唐揚げ・焼き物・煮付け・蒸し物 | ||

| 大分で城下カレイと呼ばれ珍重されているカレイです。 白身で味が良くカレイの中でも人気が高い種です。旬は夏です。 |

|||

|

和名 | マゴチ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | カジカ目 コチ科 | ||

| 別名・地方名 | イソゴチ・ガラゴチ・クチヌイユ・クロゴチ シラコチ・シロゴチ・ゼニゴチ・ホンゴチ・コチ ムギメ・ヨゴチ |

||

| 分布 | 本州中部(太平洋側は千葉・日本海側は新潟)以南から南日本、インド洋に分布する。 | ||

| 生息域 | 水深30m以浅の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 千葉・神奈川・静岡・愛知・三重・和歌山・高知 鹿児島・新潟・石川・福井・島根・福岡・長崎ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・アライ・煮付け・揚げ物・天ぷら | ||

| コチの仲間では最も大きくなる種です。旬は夏です。 日本では約60cmでオーストラリアでは1mを越すものもいる。白身で味は良い。 |

|||

|

和名 | マサバ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||

| 別名・地方名 | ヒラサバ・ホンサバ・アギフラキヤ・サバゴ ソコサバ・ノドサバ・ムレージ・モサバ |

||

| 分布 | 日本各地、全世界の亜熱帯、温帯域に分布する。 | ||

| 生息域 | 沿岸表層域を回遊する。 | ||

| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | シメサバ・塩焼き・煮付け・味噌煮・竜田揚げ | ||

| 別名ヒラサバとも呼び、ゴマサバをマルサバと呼んでいる。サバを漢字で書くと【鯖】と書く。 日本各地に分布する。(世界各地にも分布)大分県の佐賀関産の関サバはブランド品です。関サバの獲れる海 域は海流が速く寄生虫がつかないことで刺身でも食べることが出来るがサバの生き腐れと言うほど鮮度落ち が速い。ブランド名の付くサバも多く、関サバ以外に長崎の旬(トキ)サバ等もある。旬は秋です。 |

|||

|

和名 | マスノスケ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | サケ目 サケ科 | ||

| 別名・地方名 | キングサーモン・オオスケ・イウオマス・スケ バトウ |

||

| 分布 | カムチャツカからカリフォルニア州北部の河川と海域では北海道、東北地方沿岸まで回遊する。 | ||

| 生息域 | 稚魚は1〜2年は淡水生活し、4〜5年海で生活し生まれた川に戻ってくる。 | ||

| 日本の主な産地 | 北海道ほか (輸入が多い) | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・スモーク・塩焼き・バター焼き・ムニエル ホイル焼き・鍋物・シチュー |

||

| マスノスケと言うよりキングサーモンと呼んでいる方が多い。世界中の主食品で人気が高い。 旬は春です。体長は2mにもなることがある大型の魚で産卵期は11月です。 養殖も盛んです。 |

|||

|

和名 | マダイ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 タイ科 | ||

| 別名・地方名 | オオダイ・カスゴ・コダイ・タイ・タイジャコ ツキダイ・ベン・ホンタイ・ホンダイ・モンド |

||

| 分布 | 北海道以南の日本各地から東シナ海に分布する。 | ||

| 生息域 | 水深30〜200mの岩礁域、砂礫の底層に生息 | ||

| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け・ムニエル・鍋物・ホイル焼 昆布〆・椀物・揚げ物・蒸し物・唐揚げ・バター焼 |

||

| 写真の上が天然、下が養殖です。養殖は天然に比べて尻尾が丸い。 日本には○○鯛と名が付く魚が200種以上いるが本当の意味での鯛は数十種に限られる。 祝い物の代表魚でもある。体長は1mを越すものもいる。旬は春です。 |

|||

|

和名 | マタナゴ(旧ウミタナゴ、マタナゴ型)・ | |

| 種別 | スズキ目 ウミタナゴ科 | ||

| 別名・地方名 | ウミタナゴ、タナゴ | ||

| 分布 | 房総半島から四国、瀬戸内海の太平洋岸に分布する。 | ||

| 生息域 | 沿岸域の砂底や岩礁域、藻場に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 静岡・三重・和歌山ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 尾鷲漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 煮付け、塩焼きなど | ||

| ウミタナゴは、口横の黒い点が2つに対して、マタナゴは1つで区別が付く。 体色は銀白色でやや赤味を帯びています。 甲殻類や多毛類などを捕食する動物食性の魚です。 |

|||

|

和名 | マダラ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | タラ目 タラ科 | ||

| 別名・地方名 | アカハダ・アラ・イボダラ・コボダラ・スイボオ タラ・ヒゲダラ・ホンダラ・マイダラ |

||

| 分布 | 日本海・北日本の太平洋側に分布する。 | ||

| 生息域 | 水深45〜450mに生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 北海道・青森・秋田・新潟・岩手・福島ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 鍋物・ムニエル・粕漬け・干物・フライ・塩焼き 蒸し物・椀物 |

||

| タラの仲間では最も大きくなる。鍋料理の代表魚で人気も高い。 タラの卵をマコと呼び、精巣を白子と呼び、白子は蒸してポン酢で食べたり、身と一緒に鍋に入れたりして 食べると美味しい。 |

|||

|

和名 | マダラハタ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||

| 別名・地方名 | ヤダヤーミーバイ | ||

| 分布 | 南日本からインド、太平洋域に分布する。 | ||

| 生息域 | 珊瑚礁浅海域に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 小笠原・鹿児島・沖縄ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒ですが、南方の魚はシガテラ毒を持つ場合があります。 | ||

| 食べ方 | 刺身・塩焼・煮付け・鍋物 | ||

| よく似た魚にアカマダラハタがいますが、頭部背面の外郭にくぼみがなく滑らかであることと、胸鰭が赤く ないことで区別が出来る。 |

|||

|

和名 | マツカサウオ・・・・・・・・・ | |

| 種別 | キンメダイ目 イットウダイ科 | ||

| 別名・地方名 | イシガキウオ・ウミスズメ・エビスウオ・グソク エビスダイ・ゴゴウオ・シャチホコ・タイノオトト ヨロイウオ・ヨロク |

||

| 分布 | 北海道南部から南日本、インド洋、オーストラリアに分布する。 | ||

| 生息域 | 浅生みの岩礁域に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 和歌山・高知・鹿児島・沖縄ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 和歌山県太地 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 練り製品 | ||

| 世界中の水族館の人気者?殆どの水族館にいる魚ですが、発光することで、水槽を暗くして展示していると ころも多くあります。 |

|||

|

和名 | マツカワ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | カレイ目 カレイ科 | ||

| 別名・地方名 | タカノハガレイ・ヤマブシガレイ・ムギガレイ キビラメ・カワガレイ・キマツカワ・シロマツカワ タンタカ・バカハダ・ヤマブシ |

||

| 分布 | 茨城以北太平洋側からオホーツク海、日本海北部に分布する。 | ||

| 生息域 | 水深200m前後の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 茨城・宮城・福島・岩手・新潟・秋田ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・刺身 | ||

| 産卵期は11〜4月です。雄が黄紅色で雌が白色で雄雌が区別できる。 刺身で食べるとおいしく、大きいサイズは高値で取引されています。 |

|||

|

和名 | マツダイ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 マツダイ科 | ||

| 別名・地方名 | クロダイ・タカノハ・ハッパ | ||

| 分布 | 本州中部以南から太平洋、インド洋、地中海に分布 | ||

| 生息域 | 幼魚は流木などと一緒に漂っていることが多い。 時には汽水域にも進入することがある。内湾にも生息する。 |

||

| 日本の主な産地 | 愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 北勢市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・煮付け・唐揚げ | ||

| 体長は50cmにもなる魚で、写真の魚は伊勢湾で捕獲された。 なかなかお目にかかることのない珍種です。 |

|||

|

和名 | マトウダイ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | マトウダイ目 マトウダイ科 | ||

| 別名・地方名 | カネタタキ・クルマダイ・スベコ・ハッパ・バト バトウ・マトマトー・モンダイ・ワシダイ |

||

| 分布 | 東北から南日本から、インド洋、熱帯海域に分布。 | ||

| 生息域 | 水深60〜70mの泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島 石川・福井・島根・山口・福岡・長崎ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・ムニエル・煮付け | ||

| カガミダイに似ている。味は刺身、フライが美味く、特におすすめはムニエルです。もし販売されている時 は是非購入してムニエルで食べてほしい魚です。 旬は冬です。 調理の際、鰭の周り(背・腹)に棘があるので注意のしてほしい。 |

|||

|

和名 | マナガツオ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 マナガツオ科 | ||

| 別名・地方名 | カツオ・ギンダイ・ギンママ・ケイフク・マナ チョウキン・チョウチョウ・フーイチャー マナガタ・マハメンナ |

||

| 分布 | 本州中部から南シナ海、インド洋に分布する。 | ||

| 生息域 | 群れで外洋の中層を泳ぎ、夏の産卵期にだけ内湾に入ってくる。 | ||

| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・鹿児島ほか (中国からの輸入も多い) | ||

| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・煮付け・クリーム煮・西京漬け・照焼 | ||

| 身は白身で味は良い。関西では人気が高く、刺身や西京漬けの魚として利用されている。 旬は冬です。関西では人気があるが、関東では人気はない魚です。 |

|||

|

和名 | マハゼ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 ハゼ科 | ||

| 別名・地方名 | イーブー・カジカ・カワギス・クズ・ゴズ・ゴツ テキハゼ・モミハゼ |

||

| 分布 | 日本各地、朝鮮半島、中国、アメリカ、オーストラリアと広く分布する。 | ||

| 生息域 | 内湾や河口の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 天ぷら・焼き物・昆布巻き・唐揚げ・刺身 | ||

| ファミリーでの釣りの代表魚で、ハゼ釣りは各地で見かけられる。 市場へは少量ではあるが出回り、年末前にお正月料理の昆布巻き魚として利用される。 |

|||

|

和名 | マハタ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||

| 別名・地方名 | アマアラ・アラ・カケバカマ・カナ・キュウモドリ クエ・タカバ・ナメラ・ハタジロ・ホンマス・マス カンナギ・イトガモドリ・シマダイ・スジアク |

||

| 分布 | 関東・新潟以南から南シナ海、インド洋に分布する | ||

| 生息域 | 沿岸の岩礁域、その周辺の砂泥底に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 静岡・和歌山・石川・福井・島根・福岡・長崎ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場(写真上)・引本港(写真下) | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・鍋物・煮付け・椀物・焼き物 | ||

| ハタの中では最も一般的です。味は最も美味く、刺身や鍋物が最高です。 近種にマハタモドキ、アオハタがいる。体長は1メートル近くまで成長する。 写真下が幼魚です。 |

|||

|

和名 | マハタモドキ・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||

| 別名・地方名 | アラ・ハタ・クエ・ハタ | ||

| 分布 | 南日本からインド洋、西太平洋に分布する。 | ||

| 生息域 | 沿岸のやや深い所に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 長崎・鹿児島・高知ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・煮付け・鍋物・椀物・焼き物 | ||

| マハタに似るが、尾鰭後縁が白くないことが特徴。 味はマハタと変わらないぐらい美味しい。 |

|||

|

和名 | マフグ・・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | フグ目 フグ科 | ||

| 別名・地方名 | クロフグ・ショウサイ・ナメタロウ・ナメラ ナラメ・ナメラフグ・フグト・フグトン・メアカ メイジョ・モンツキ |

||

| 分布 | 北海道以南の太平洋側・日本海・東シナ海に分布。 | ||

| 生息域 | 水深200m以浅に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 福島・千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・石川 島根・長崎・鹿児島ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 卵巣と肝臓に猛毒を持ち、皮膚や腸は強毒を持つが、精巣と筋肉は無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・煮付け・鍋物・干物・唐揚げ | ||

| 卵巣と肝臓に猛毒を持ち、皮膚や腸は強毒を持つが、精巣と筋肉は無毒です。 取り扱いは当然要注意で、免許が必要です。体長は40cm位になる。 |

|||

|

和名 | マルアオメエソ・・・・・・・・ | |

| 種別 | ヒメ目 アオメエソ科 | ||

| 別名・地方名 | メヒカリ | ||

| 分布 | 銚子以北の太平洋岸に分布する。 | ||

| 生息域 | 大陸斜面の上部、深海に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 福島・岩手・青森ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 塩焼き・天ぷら・練り製品 | ||

| 別名メヒカリと呼ばれていて、市場ではあまり見かけないが意外と干物などではよく見かける。 | |||

|

和名 | マルアジ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 アジ科 | ||

| 別名・地方名 | アオアジ・アカムロ・アカメ・ガツン・シムロ ナガイユー・ナガウオ・マル・ムロアジ・メアジ |

||

| 分布 | 関東から南日本、東シナ海に分布する。 | ||

| 生息域 | 内湾からやや沖合いに生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・高知・愛媛 広島・岡山・山口・島根・鳥取・九州各地ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 島勝漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け・フライ | ||

| マアジに似るが、マアジより丸型で目が金色をしている。鰓蓋に黒い斑紋があることで区別できる。 マアジに比べアジは劣る。鱗が多いもの特徴です。 |

|||

|

和名 | マルイボダイ・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 オオメメダイ科 | ||

| 別名・地方名 | シズ・イボダイ | ||

| 分布 | 紀州、若狭以南から南シナ海、インド洋に分布する | ||

| 生息域 | 水深50〜150mの海底(100mに多く生息)に生息する。 | ||

| 日本の主な産地 | 三重・和歌山・高知・島根・長崎・鹿児島ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 島勝漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・塩焼き・刺身 | ||

| イボダイ(シズ)に似るがイボダイはイボダイ科に対し、マルイボダイはオオメメダイ科と異なる。 | |||

|

和名 | マルソウダ・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||

| 別名・地方名 | メジカ・ウズワ・キボガツオ・コガツオ・シブタ スボタ・ソウダ・デブガツオ・マガツオ・マンダラ ロウソク |

||

| 分布 | 北海道以南から南日本、世界中の温・熱帯域に分布。 | ||

| 生息域 | 沿岸の表層を大群れで回遊する。 | ||

| 日本の主な産地 | 宮城・千葉・静岡・三重・和歌山・高知・宮崎 鹿児島ほか |

||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | この魚は、ビタミン、血合い部分が多く生食で食べると中毒を起こす恐れもある。 | ||

| 食べ方 | 煮付け・照焼き | ||

| ヒラソウダに似るが、ヒラソウダより断面がやや円い。旬は冬です。 |

|||

|

和名 | マンボウ・・・・・・・・・・・ | |

| 種別 | フグ目 マンボウ科 | ||

| 別名・地方名 | ウオノタユウ・ウキ・ウキギ・キナンポ・クイザメ シキリ・シチャー・バラバア・マンプ・ユキナメ |

||

| 分布 | 北海道以南の全世界の温・熱帯域に分布する。 | ||

| 生息域 | 外洋表層性 | ||

| 日本の主な産地 | 岩手・宮城・千葉・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||

| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||

| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||

| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||

| 毒の有無 | 無毒です。 | ||

| 食べ方 | 刺身(獲れて直ぐの物)・煮付け | ||

| 魚の中で産卵する卵の数が最も多く、億単位の卵を産卵する。 身や肝臓は食用される。以外に高級魚扱いはされているが、美味しいと言う人と苦手という人がはっきり分 かれる。 |

|||

ミの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫

ミの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫